1

Como prueba de mi respeto por las convenciones autobiográficas, permítaseme relatar inmediatamente mis dos primeros recuerdos. El primero es haber sido sostenido lealmente en brazos de alguien frente a una ventana para observar una procesión de vagones y carruajes decorados con la que se celebraron en 1897 las Bodas de Diamante de la Reina Victoria (esto ocurrió en Wimbledon, donde nací el 2.4 de julio de 1895). El segundo, haber contemplado con una especie de terror abrumador un armario lleno hasta los topes del cuarto de los niños, abierto por inadvertencia, colmado de arriba abajo de volúmenes en octavo de Shakespeare. Mi padre había organizado un Círculo de Lecturas shakesperianas. Hasta mucho más tarde no me enteré que aquél era el armario de Shakespeare pero, al parecer, ya entonces sentía una fuerte animadversión por las actividades de salón. Y cuando algunos visitantes distinguidos se presentaban en casa, tales como sir Sidney Lee con su erudición shakesperiana, o lord Ashbourne, que aún no era Par del reino, con sus exclamaciones de «Irlanda para los irlandeses», y su faldilla color azafrán, o el señor Eustace Miles, campeón inglés de tenis y vegetariano, con sus muestras de nueces exóticas, ya sabía todo de ellos a mi manera.

No me hacía ninguna ilusión sobre Algernon Charles Swinburne, cuando solía detener mi coche de niño al pasar por el paseo de las Nodrizas, en la esquina de Wimbledon Common, y me daba alguna palmadita en la cabeza o un beso. Era en él una costumbre inveterada la de parar los cochecitos, dar palmadas y propinar besos. El paseo de las Nodrizas se extendía sobre Los Pinos, Putney (donde él vivía con Watts-Dunton) y la taberna La rosa y la corona, a la que acudía a beber su pinta de cerveza diaria; Watts-Dunton le proporcionaba dos peniques para este efecto, nada más. Yo no sabía que Swinburne fuera un poeta, lo único que me constaba era que se trataba de una amenaza pública. Y a propósito, cuando era aún muy joven, Swinburne había ido a ver a Walter Savage London, entonces un hombre muy anciano, y había recibido la bendición del poeta, que él había solicitado; y Landor, de niño, había recibido palmadas en la cabeza del propio doctor Samuel Johnson; cuando Johnson era un niño lo habían llevado a Londres a que lo tocara la reina Ana para preservarlo de la escrófula, la enfermedad del rey. Y a su vez la reina Ana, siendo niña…

Pero ya he mencionado el Círculo de Lecturas Shakesperianas. Existió durante años, y cuando yo tenía dieciséis, la curiosidad me llevó a asistir al fin a una de sus sesiones. Recuerdo la vivacidad con que mi madre, que era la persona más apacible del mundo, leía el papel de Katherine en La fierecilla domada frente al Petruchio encarnado por mi amable padre. Maurice Hill y su esposa eran dos de los miembros más populares del Círculo. Esta reunión tuvo lugar algunos años antes de que se convirtieran en el juez Hill y lady Hill, y algunos años antes, también, de que yo leyera la obra. Recuerdo los vasos de limonada, los bocadillos de pepino, los petits fours, los adornos del salón, los crisantemos en los búcaros, y el semicírculo de cómodos sillones en torno al fuego. La suave voz de Maurice Hill en el papel de Hortensio amonestaba a mi padre: «Siga usted su camino, ha logrado domar a una fiera terrible», y yo, como Lucio, terminaba el espectáculo diciendo: «Con vuestro permiso, me sorprende encontrarla tan bien domada». Más tarde tendría oportunidad de verlo recitar sus parlamentos como juez en el Tribunal de Divorcios; sus amonestaciones se hicieron famosas.

Después de esos primeros recuerdos, debería dar tal vez una descripción de mi persona como la que exigen los pasaportes y completar las líneas. Fecha de nacimiento… Lugar de nacimiento… Ya los he dicho. Profesión… En mi pasaporte estoy registrado como «Profesor universitario». Aquello era muy conveniente en 1926, cuando por primera vez solicité un pasaporte. Pensé en poner «escritor», pero los funcionarios de la sección de pasaportes suelen tener reacciones muy complicadas ante esa palabra. «Profesor universitario» provoca una reacción sencilla: un austero respeto. Nadie hace ninguna pregunta. Lo mismo ocurre con «capitán del ejército», aunque esté retirado.

Mido un metro ochenta y ocho, tengo ojos grises y cabello negro. Al adjetivo «negro» podría añadirse «espeso y rizado». Consta que no tengo ninguna característica particular. Para comenzar tengo una gran nariz que fue aguileña y que me rompí en Charterhouse mientras jugaba rugger con el equipo de fútbol (a mi vez le rompí la nariz a otro jugador esa misma tarde). Esto tuvo el efecto de hacerle perder su solidez. El boxeo hizo el resto. Finalmente, me operó un incompetente cirujano del ejército, y a partir de entonces dejó de servir como una línea vertical de separación entre los lados derecho e izquierdo de mi rostro que, por supuesto, han dejado de ser simétricos (mis ojos, mis cejas y mis orejas son notoriamente irregulares, y los pómulos, bastante pronunciados, están desnivelados). Mi boca es lo que generalmente se conoce como «carnosa», y mi sonrisa es huidiza. Cuando tenía trece años me rompí dos dientes delanteros y a partir de ese momento me esforcé en ocultarlos. Mis manos y mis pies son grandes. Peso alrededor de setenta y cinco kilos. Mi defecto más cómico es que poseo una pelvis tan flexible que me puedo sentar sobre una mesa y usarla como tambor tal como hacían las hermanas Fox. Tengo un hombro palpablemente más caído que el otro, debido a una herida en el pulmón. No llevo reloj porque siempre magnetizo las agujas; durante la guerra, todos los oficiales debían, por decreto, llevar reloj y sincronizarlo a la misma hora una vez por día; yo debía comprar por lo menos dos al mes. Gozo de buena salud.

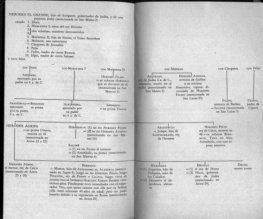

Mi pasaporte me otorga la nacionalidad de «subdito británico». Podría parodiar a Marco Aurelio, que comienza su Libro de oro enumerando a varios antecesores y familiares a quienes debe las virtudes de un digno emperador romano: lo que explicaría por qué no soy un emperador romano y ni tan siquiera, salvo en algunas ocasiones, un caballero inglés. La familia paterna de mi madre, los von Ranke, estaba constituida por pastores sajones, cuya nobleza no es muy antigua. Leopold von Ranke, el primer historiador moderno, mi tío abuelo, introdujo el «von». Algo le debo. Fue él quien escribió, para escándalo de sus contemporáneos: «Soy historiador antes que cristiano; mi objeto es describir sencillamente cómo ocurrieron en realidad las cosas». Sobre Michelet, el historiador francés, dijo: «Escribió la historia en un estilo que le permitía decir la verdad». El que Thomas Carlyle lo describiera como «Seco-como-el-polvo» no es un descrédito. A Heinrich von Ranke, mi abuelo, le debo mi molesta estatura, mi energía, mi resistencia, mi seriedad y mi abundante cabellera. De joven fue un rebelde, un ateo. Siendo estudiante de medicina en una universidad prusiana participó en los disturbios políticos de 1848, cuando los estudiantes se manifestaron en favor de Karl Marx, a quien se acusaba de alta traición. Al igual que Marx, tuvieron que abandonar el país. Mi abuelo llegó a Londres y terminó allí sus estudios de medicina. En 1854, partió hacia Crimea con el Ejército inglés, como cirujano de regimiento. Todo lo que sé al respecto se debe a un comentario ocasional que hizo cuando yo era niño: «No siempre los más grandes son los más fuertes. En las trincheras de Sebastopol vi a los enormes soldados británicos caer y morir por docenas, mientras que los pequeños zapadores lograban escabullirse sin problemas». Sin embargo, salió muy bien librado a pesar de su estatura.

En Londres, se casó con mi abuela, una danesa de Schleswig, diminuta, devota asustadiza, hija de Tiarks, el astrónomo de Greenwich. Antes de que su padre se dedicara a la astronomía, la familia Tiarks seguía, al parecer, la costumbre de los agricultores de Dinamarca —que no es nada mala— y que consiste en que los padres y los hijos ejerzan sus profesiones de una manera alterna. Una generación era de herreros y la otra de pastores. Lo que hay de suave en mi carácter se lo debo a mi abuela. Tuvo diez hijos, la mayor mi madre, que nació en Londres. El ateísmo y el radicalismo de mi abuelo se atenuaron. Incluso regresó a Alemania, donde se convirtió en un pediatra muy reputado en Munich, y fue uno de los primeros en Europa que insistió en alimentar a los pequeños pacientes con leche pura. Al advertir que era imposible el suministro de leche pura en los hospitales por los conductos ordinarios, creó una lechería modelo por su cuenta. Su agnosticismo afligía a mi devota abuela luterana; nunca cesó de rezar por él, pero se concentraba sobre todo en la salvación del alma de sus hijos.