Annotation

Nace la Biblioteca de Cultura Catalana para poner al alcance de los lectores de lengua española los mejores títulos de la literatura catalana, desde Ramón Llull hasta los autores actuales, y para dar una visión suficiente de la historia, las ideas, el arte y la realidad catalanas que contribuya, más allá de su ámbito lingüís¬tico, al mejor conocimiento de una de las cul¬turas europeas de mayor personalidad. Castilla adentro -"libro de viajes y sueños”- del escritor y periodista Agusti Calvet, "Gaziel, (1887-1964) recoge distintos aspectos de la tierra y las gentes de Castilla. En palabras de su autor "el texto viene a ser como un extraño y caprichoso entramado de hilos que, partiendo de una visión material directa, se alejan y entrecruzan hasta quién sabe dónde, siglos atrás o tiempo a venir, con hechos y personajes que yacen bajo el manto de la historia, con realidades del presente y borrosos retazos de futuro".

Gaziel

Castilla adentro

Versión española de María Teresa López

Biblioteca de Cultura Catalana

Los editores expresan su reconocimiento al MINISTERIO DE CULTURA y al DEPARTAMENT DE CULTURA de la GENERALITAT por el apoyo prestado a la publicación de la «BIBLIOTECA DE CULTURA CATALANA».

Alianza Editorial / Enciclopedia Catalana

Título original: Castella endins

© Lluisa Calvet Bcrnard

© Enciclopedia Catalana, S. A., Barcelona, 1987

© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1987

Calle Milán, 38, 28043 Madrid; teléf. 200 00 45

ISBN: 84-206-4512-5

Depósito legal: M. 14.839-1987

Compuesto en Fernández Ciudad, S. L.

Impreso en Lavcl. Los Llanos, nave 6. Humanes (Madrid) Printed in Spain

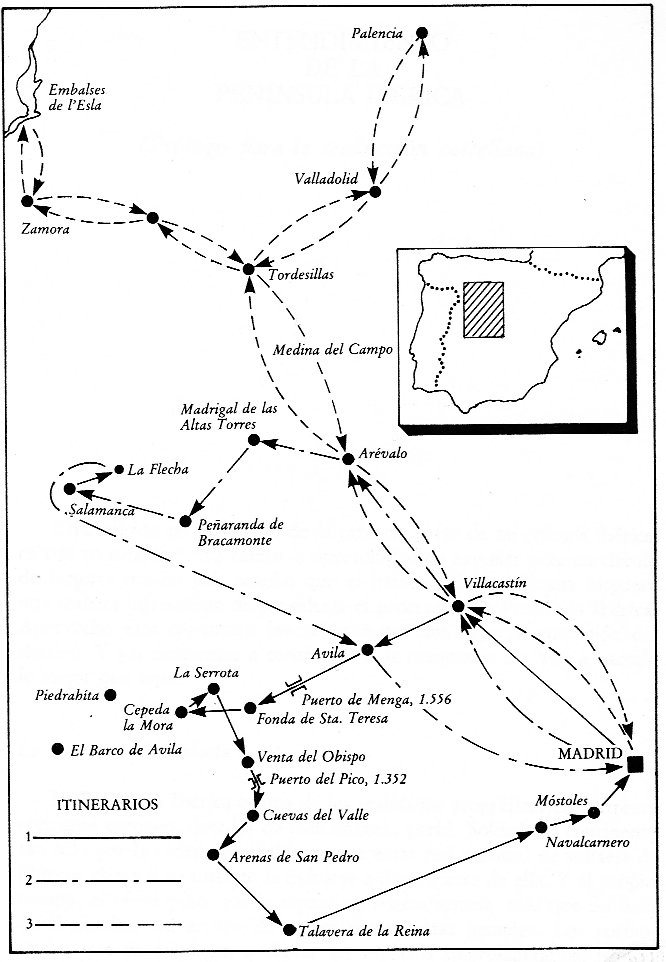

Gráfico de los itinerarios seguidos por tierras de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva y del antiguo reino de León.

ENTENDIMIENTO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

(Prólogo para la traducción castellana)

, me ofrece la oportunidad de exponer ante un círculo de lectores mucho más amplio que el habitual de ese idioma hispano, una manera infrecuente de considerar el proceso de la Península Ibérica. Aprovecho esta coyuntura favorable, como una especial concesión del destino. Y sin detenerme a considerar si la merezco o no, voy a hacerlo lo mejor que sepa.

La Península inacabada

La Península Ibérica es una de las realidades geográficas del extremo occidente europeo, dotadas de más acusado perfil. Soldada al continente tan sólo por la cadena pirenaica, parece estar casi a punto de soltarse de Europa, como si su instinto la indujese a distanciarse de ella. Y al propio tiempo, el breve paso que la separa de África semeja, más que un foso discriminador, un arroyo de mares entre costas gemelas. Los cosmonautas que ya empiezan a surcar los espacios interplanetarios, pronto podrán físicamente verla en conjunto, como un bloque duro y compacto, erizado de cordilleras y orlado de espumas. Y si el viajero del aire procediese de algún astro lejano, al divisar por vez primera la bien recortada figura peninsular, a buen seguro pensaría: «He aquí un territorio magnífico para formar una gran patria de esos seres humanos que pueblan la Tierra.»

Algo semejante sintieron, aunque en forma vaga y confusa, los propios peninsulares, desde los más remotos tiempos. Hay indicios ciertos de que en diversas ocasiones dieron pruebas de una hermandad rudimentaria. Mas estos estados de ánimo —mera prehistoria del proceso integrador de una conciencia colectiva— no tomaron cuerpo hasta después de la invasión islámica que anegó la Península, a comienzos del siglo VIII de la era cristiana. La lucha religiosa contra el Islam, que los peninsulares practicaron por pequeños núcleos dispersos —cuyas entrañas contenían ya las semillas que más tarde serían árboles del nacionalismo medieval—, constituyó el factor determinante en la cristalización de un espíritu general hispano.

La tarea más apremiante para cada uno de aquellos núcleos cristianos, náufragos en su propio hogar, fue la de subsistir y afianzarse; una vez conseguida, surgió en ellos la voluntad vital de ensancharse y crecer. Pronto destacaron en la Península tres principales fuerzas reconquistadoras: una al noroeste, otra central, al norte, y la tercera al noreste. Así surgieron tres Estados predominantes: Portugal, Castilla y Aragón. Los tres pelearon, juntos y por separado, por arrojar al invasor y, al propio tiempo, por engrandecerse a sí mismos. Y pronto se produjo un fenómeno que con el tiempo cobraría decisiva importancia: Castilla les llevaba ventaja a los otros dos, no sólo en extensión territorial, sino también en ímpetu y alcance.

Pobre y aislada en su altiplanicie, carente de incentivos falaces que la distrajeran de su cometido esencial, Castilla no tenía otro camino que el de hacerse conquistadora, para salir así a las tierras fértiles y luminosas de la periferia. Este instinto le inducía a sentir mejor que otro peninsular alguno, el latido creciente del embrión hispano. Mientras, para los otros dos Estados, Portugal y Aragón, marítimos ambos, el árido meollo peninsular extendido a sus espaldas carecía de todo atractivo, y, en cambio, lo tenían muy grande los cantos de las sirenas atlánticas y mediterráneas. Así, al ser coronada con la toma de Granada, en 1492 (el mismo año del descubrimiento de América), la obra de la reconquista peninsular, Castilla se encontró erigida —no por mera casualidad o merced de la suerte, sino por merecimientos adquiridos y hábilmente acumulados— en el núcleo hispano más fuerte y mejor preparado para rematar el esfuerzo común: la integración peninsular en un solo y único Estado. El casamiento de los Reyes Católicos, al acoplar previamente Castilla y Aragón, parecía ya dejar en las manos de los inolvidables monarcas la realización de aquel gran ensueño común. Esos príncipes realmente nacionales, como otros no hubo antes ni ha habido después, iban a poner una bella cúpula renacentista al total edificio hispano.

En ese momento crítico y augural, cuando todo sonreía a una Península liberada, alegre, henchida de las auras nuevas que le llegaban de Italia, y en vísperas de cerrarse completa en sí misma, un pedrisco de sucesos fatídicos se abatió sobre ella. El príncipe heredero de España, que al unirse con la heredera de Portugal había de establecer la unión peninsular bajo una sola monarquía indígena, murió prematuramente; la reina Isabel falleció asimismo antes de tiempo, dejando a Fernando desamparado ante la animadversión castellana; la hija y heredera de los grandes reyes, enferma mental, casó con un archiduque extranjero y le hizo rey de Castilla. En medio de este desgarramiento entrañable de la matriz que había gestado y casi conseguido la unidad peninsular, el Nuevo Mundo, a deshora descubierto, venía a plantear la ingente necesidad de colonizarlo. Y entre tanto, en Europa se alzaba la figura cesárea de Carlos V de Alemania, nieto de los Reyes Católicos, que por herencia resultaba ser también rey de España. Pocas veces como entonces la realidad habrá rivalizado con los trágicos sueños shakespearianos.

En un abrir y cerrar de ojos, los anhelos seculares de la Península Ibérica, su obstinada obsesión de unidad interna y sus posibilidades para después de realizarla, se desvanecieron o cambiaron. Olvidando por completo su misión histórica, Castilla la dejó interrumpida y la abandonó, para volcar su espíritu conquistador en las tierras ultramarinas y subirse al carro imperial que recorría en son de guerra toda Europa. Portugal, desconfiando de poder formar parte de una España tan exclusiva y absorbente, volvióse para siempre de espaldas al resto de la Península, a embelesarse en los espejismos de ultramar. Y Aragón —paralizado ya del todo su motor histórico, que fue Cataluña— pasaba a ser un anexo castellanizado de la España imperial. De puertas afuera, la Península entera, descontando a Cataluña, vivió en un deslumbramiento de. conquistas y guerras; de puertas adentro, era cada vez más el viejo solar mal ensamblado todavía, con unos pueblos dispersos, que se desconocían y aún no se amaban entre sí, abrumados por inmensas quimeras sobrevenidas, presagio de inevitable ruina.