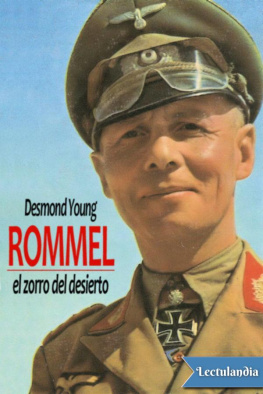

Marina Mun es una pianista española (malagueña) de mucho éxito que pierde a sus padres y a su amigo Federico García Lorca en la Guerra Civil. Se exilia voluntariamente a París en plena II Guerra Mundial porque allí tiene amigos como Picasso o Deray Guilabert. Un comandante alemán que trabaja como el doble del zorro del desierto (comandante Rommel) ha encontrado juntos unos documentos (la biblia auténtica escrita por la mujer de Jesús, no la que ha llegado a nuestros días, el diario de un prior de la Orden de Calatrava después de la Batalla más impactante de la historia medieval, la última carta de Leonardo Da Vinci y el diario de la condesa sangrienta, considerada la primera asesina en serie de la historia). Se enamora de ella pero no es correspondido así que la obliga a estar con él mientras se da cuenta de que sus documentos y esa mujer están relacionados. Al final todo queda resuelto y se descubre el gran secreto que permite manipular la muerte.

EL ESPÍRITU ETERNO

ELENA JIMENEZ PEREZ

Esfera

© Elena Jiménez Pérez, 2009

© Esfera Ed., 2009

http:www.esferaed.es

Primera edición diciembre 2009

Impresión: Europa SL

Dios creó, pues, al hombre, a su imagen, conforme a la imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Dios los bendijo diciéndoles: «Tened fruto y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad en los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que reptan en ella».

G ÉNESIS 1,27-28.

Dijo luego el Señor Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada».

G ÉNESIS 2,18.

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.

G ÉNESIS 2,21-22

1

Sabe a sangre. No es el dulzor de la sangre limpia sino una mezcla salada que graba una sensación a metal en el paladar porque está mezclada con sudor. Igual que el sabor que deja una pequeña herida en la mano cuando la introduces en la boca, un sabor agradable que dilata las papilas y aumenta la segregación de saliva. Una sensación leve pero intensa cuando succionas un corte en un dedo, un acto reflejo. Sabe a sangre porque es tan denso el olor que se introduce a borbotones por la nariz y la garganta, como el vapor caliente de una olla con caldo hirviendo cuando la destapas. «Huele a muerte» diría cualquiera. Y así sería si la muerte tuviera olor.

No me puedo mover, el frío entumece todos y cada uno de mis músculos aunque no lo sienta, se me va el calor, percibo cómo se escapa por la boca y por la nariz y por las manos, y por mis heridas; sintiéndose libre y feliz de alejarse de mí sin que yo pueda hacer nada por evitarlo. El pelo pesa demasiado por culpa de la humedad que empapa el ambiente y eso dificulta aún más la respiración. Yazco sobre la hierba roja por la sangre y veo a tantos caídos a mi alrededor que la gran falda de la montaña se me antoja pequeña y claustrofóbica. Me veo como en un espejo en el que sólo se reflejan los ojos turbios y de luz tenue que se van apagando y ni la lluvia que ha comenzado a depurar el ambiente es capaz de limpiar el légamo en mi vista. Cuerpos seccionados y mutilados, órganos fuera de su cavidad natural, vísceras humeantes desparramadas por el suelo y otras no tan humeantes comienzan a apagarse con las primeras gotas de lluvia. No se podría adivinar si esos cuerpos son humanos siquiera. Y no me puedo mover, sólo ver cómo el agua cae a pedacitos sobre los ojos sin causar dolor, observar la destrucción que parece querer arraigar en la tierra con cuerpos esparcidos en fragmentos desiguales que se clavan en el barro; y sentir como me abandona la vida, hastía de las cadenas de carne que la abocan a una existencia decrépita tutelada por el exterminio de su libertad. Y esa nube que ha enfriado la batalla concluida se aleja temerosa ante una escena de semejante calibre. De pronto siento cómo todo ese calor, toda esa vida, toda esa energía que se empeña en dejarme en la estacada sólo está siguiendo su curso natural hacia otra fuente, pero no puedo verla, solo es luz que lo inunda todo, brillante, blanca…

—Herr Kennen, puede comprobar que estoy realizando una traducción moderna del texto primitivo como usted encargó; hemos descubierto que el manuscrito es de un canónigo del siglo XIII. Hizo de scriptoris para un caballero cristiano herido en la mayor batalla de la historia de las Cruzadas. Aunque no guarda relación con los cantares de gesta típicos de la época. Es una especie de diario…

—¿Qué batalla?

—La de las Navas de Tolosa, herr —contesta el traductor alemán.

—Recopile información sobre esa batalla y hágamela llegar.

—Sí, herr Kennen. ¡Heil Hitler!

El compañero francés del traductor mira indiferente al oficial y se niega a saludar en alemán. Herr Kennen permite el acto de soberbia al galo ya que espera que elaboren entre los dos expertos un informe lo más rigurosamente posible sobre lo que él había hallado.

—¡Heil mein Führer! —saluda Kennen sin mucho entusiasmo antes de marcharse.

El oficial alemán sale de la basílica Sacre Coeur, en Montmartre, y baja su larga escalinata; encamina sus pasos a su mansión en las afueras de París pero cambia de opinión al poner el pie en el último escalón del edificio que acaba de abandonar. Accede al Bulevar de Clichy y se deja llevar en movimientos semejantes a un autómata sin destino. Le apetece pasear con la luz del atardecer tiñéndolo todo. Perdiendo los pasos conforme los deja atrás llega, un largo rato después, ante un precioso edificio neoclásico, el palacio Garnier. Y allí se encuentra con una peculiar escena.

Una mujer de espaldas a él con los brazos en jarra ladea la cabeza ante unos trabajadores que tratan de bajar un piano de un camión de cualquier manera.

—Ntsch, ntsch, ntsch —chasquea la lengua mientras mueve la cabeza confirmando el diagnóstico negativo.

Con gran agilidad la mujer sube al vehículo donde transportan el piano de cola, abre la tapa y comienza a tocar algo desconocido para todos los presentes mientras tararea; es una música semejante a una nana. La ejecuta con tal acierto que los operarios encuentran lógica su negativa: una melodía tan sencilla y armoniosa que ensimisma a todos.

—¿Comprendéis ahora por qué así no? Ni se os ocurra arrastrarlo y si lo izáis usad mantas para no arañar la madera.

La mujer continúa su camino sin advertir en los demás espectadores ningún atisbo de interés ya que el suceso del piano ha sido una pausa fortuita en lo que ese día le depara el destino.

—Buenas tardes, herr Kennen, bonita melodía ¿no? —saluda un oficial alemán haciendo notar su presencia en la escena que acaba de ocurrir.

—Buenas tardes, mariscal Keitel. Bonita, sí —corresponde al saludo del Jefe del Estado Mayor sin mucho énfasis a causa de la antipatía recíproca.

En vista de su desgana Wilhelm Keitel continúa su trayecto sin intención de terminar despidiéndose, sólo un mohín vago de adiós.

Sin saber por qué herr Kennen decide seguir a la joven con el único propósito de verle la cara. No le importa si es guapa o fea, solo quiere ver la cara de una persona con tanta asertividad. Retrocede sobre el camino ya andado cuando observa como la viandante guía sus pasos para subir al norte de París, de vuelta otra vez a la encantadora zona de Montmartre.

La mira de espaldas y le llama la atención una pulsera que no tiene nada extraño si no fuera porque la lleva en el tobillo derecho. Al girar una esquina aprovecha para adelantarla pasando tan cerca de ella que roza su vestido, pero no consigue su propósito ya que alguien la llama por su nombre y se vuelve a girar en el momento más inoportuno para él. Comienza a ponerse nervioso y al intentar sacar tabaco del bolsillo nota cómo se le cae algo. El perseguidor se agacha para buscar qué ha podido caer y cuando se levanta se encuentra que la mujer está otra vez de espaldas y se aleja. Sólo se queda con el leve olor a flores de su perfume, con que se llama «señorita Mun» y que de la tobillera en la que antes fijaba su mirada cuelga un trébol de cuatro hojas con una especie de dragoncillo grabado en lo que simula ser el envés.

Página siguiente