Presentación

Aquí tiene usted, mi querido don Rafael, el libro que hace dos años le prometí escribir recogiendo, hasta donde me fuese dable saberlas recoger, sus opiniones, noticias, anécdotas y recuerdos. Si la fortuna me acompañó o no en este cometido, es cosa que usted dilucidará —usted y sus amigos—. Yo traté solamente de ponerme a la altura de su bondad, que es inagotable; sin embargo, hay ciertos movimientos de ascenso muy difíciles, para mí notoriamente imposibles. En todo caso, una de las mayores satisfacciones de mi modesta vida literaria, ha sido escribir este libro.

He de anunciarle a usted, porque hasta ahora no había tenido ocasión de decírselo, que hace muchos años que le conozco de vista. Cuando en 1917, estudiando yo el quinto curso en la Facultad de Derecho me hicieron socio transeúnte del Ateneo Barcelonés, me crucé algunas veces con usted en las escaleras de la docta corporación. Descendía usted los peldaños con su amigo Font Torner. Era al atardecer. La pareja que hacían ustedes era un dibujo de Toulouse-Lautrec. Usted, tan alto y espigado, con el sombrero de fieltro gris y la cinta azul, su gran cuello de pajarita y la corbata inglesa, su fuerte terno marrón y en su cara este juego de luces y de sombras, a veces angélicas, de pronto volterianas, a veces cáusticas y luego bondadosas, siempre profundamente humanas. A su derecha marchaba Font Torner, irrisorio y pequeño, con el último macfarlán de Barcelona, con su corbatita y su sombrerito, su ojo de vidrio y su cara entre morosa y sarcástica.

Luego, muchos años después, cansado de haber andado yo la Ceca y la Meca por Europa, fui presentado a usted en su tertulia del Colón por don Amadeo Vives, que en gloria esté. Debía ser el año 1932. La tertulia era un poco crepuscular. Sus asistentes parecían un poco fatigados. Tenían aquel punto de fatiga que se tiene en Barcelona a las nueve menos cuarto de la noche. Pero usted estaba igual. Se hablaba de mujeres. En aquella época, todavía, se hablaba constantemente de mujeres. Usted expuso —me acuerdo con exactitud— esta opinión: «Las mujeres han de ser de más de treinta años. El alegato de Balzac es irrebatible. La mujer de treinta años tiene la noción, el fervor y el deseo de la persona que va a recibir. Las mujeres de menos edad tienen sólo excepcionalmente estas virtudes exquisitas. En general, no saben lo que quieren; son bellas pero insignificantes, aunque atractivas…».

Yo me quedé escuchándole, embelesado, como siempre hice en las peñas. Pero el maestro Vives, como usted sabe, era muy inquieto. Yo sospecho —sin que pueda asegurarlo— que en un aparte cualquiera le habló del general Prim. Este era, precisamente, el objeto de mi visita: buscar, poder leer, con su ayuda, unas cartas del general don Juan Prim a su madre. Se transformó usted en el acto. La vaga morosidad que tenía su monólogo sobre los gustos de los hombres, se convirtió en interés vivísimo. Me dio usted una cita. Fuimos a una casa de la calle de Alfonso XII, en San Gervasio —muy cercana, por cierto, casi vecina a la que ocupó en su vida don Juan Maragall—, casa de estilo moro, como corresponde al vencedor de los Castillejos. Y pudimos leer las cartas que yo deseaba. Su amabilidad fue abrumadora, inusitada, exquisita. ¡Y cuántas cosas no me contó usted de don Juan Prim! Un libro.

Pasaron más años y un atardecer de invierno fui a su casa de la calle Mayor de Gracia. Me recibió usted con su infatigable humor de siempre. De ello hará dos o tres años. Estaba usted envuelto en su amplia robe de chambre, con su pañuelo anudado al cuello con el gracioso nudo de los payeses, tenía usted su gorra rural y sus zapatillas. Me llevó usted al comedor, al lado de la chimenea, frente al brasero —en su comedor tan lleno de obras de arte—. Hablamos… Es decir, habló usted largamente. Después, al despedirnos y pasar por delante de la puerta de la cocina, olimos un hilillo de olor exquisito de sopa de menta. Metió usted la cabeza en la puerta y dijo:

—Esta sopa va discretamente. ¡Que sea espesa!

Al día siguiente nos volvimos a ver. A la tercera visita me armé de un lápiz y un papel. El gesto le hizo gracia —y de la gracia de usted ha nacido este libro.

¡Cuántas horas hemos pasado luego juntos, en su casa de Barcelona, en Corriol, hablando de las cosas de su vida, en una atmósfera recoleta, plácida, situada fuera del espacio y del tiempo! Hablaba usted siempre en su indefectible tono menor, con su característica inmovilidad en la cara, con su gesticulación escasa, gris, discretísima, subrayando apenas las cosas, dejando que lo picante o lo gracioso, la estupidez o la crueldad salieran del relato mismo… Su prodigiosa memoria le hacía pasar de una anécdota a otra sin solución de continuidad, al azar de su humor o de su fantasía. Le diré que ha sido precisamente la riqueza de sus recuerdos, su frondosidad, lo que ha complicado la elaboración de este libro. ¡Cuántas cosas encontrará usted a faltar en él! Describir el arte que tiene usted en aguantar el interés de una anécdota, jugando con ella como gato y ovillo, es superior a mis fuerzas. Dibujar el momento solemne en que usted, mi querido Puget, se levanta paulatinamente del sillón, y ya en pie todo su elevado cuerpo, remata con el gesto de la mano, el brillo de los ojos, el tono de la voz, una anécdota, sería prodigioso e inolvidable —si uno supiera hacerlo.

Y aquí tiene usted el libro. Perdone sus muchas faltas. Disimule. Yo no he puesto en él más que mis inveterados, resabiados defectos.

La Escala, 1942-44 J. P.

P. S. —Estando este libro prácticamente impreso me llega la noticia del fallecimiento de don Rafael Puget (E. P. D.). No hay tiempo ni posibilidad de cambiar nada de lo hecho. El lector se hará cargo de ello.

Así, pues, mi inolvidable amigo no habrá podido ver este libro que tanta ilusión —al parecer— le hacía. Ello me produce una gran tristeza porque mi finalidad esencial era intentar complacer a un amigo que me había complacido tantas veces.

Y ya viniendo esta muerte casi tocando la de mi pobre padre, no me queda más que dejar que el silencio ponga su densa melancolía sobre tantas fugitivas horas, tantas imágenes, tantos obsesionantes recuerdos.

J. P.

Mis antepasados

Suponiendo que a usted o a algún joven amigo le pueda interesar la fecha de mi nacimiento —los amigos de mi tiempo casi todos han muerto—, me es grato hacerle saber que nací en Manlleu, en la plana de Vich, el día 11 de diciembre de 1873.

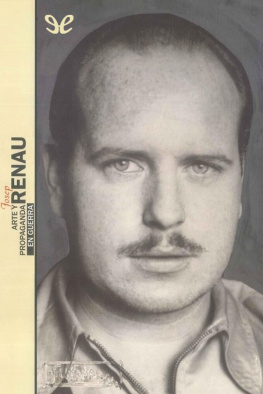

Rafael Puget a los veinte años.

Mi abuelo paterno era de Osseja, y de la Cerdaña francesa vino a estas tierras. Trajo consigo a su familia y su hijo mayor fue, andando el tiempo, mi padre. Mi abuelo Puget se estableció en Vich, donde construyó un caserón que, de mi tiempo, vendimos. En el caserón estableció una fábrica de hilados y tejidos, muy primitiva, accionada por mulas. En ciertos momentos mi familia llegó a tener cuarenta y ocho mulas en el establo. Estos animales, divididos en cuatro tandas de doce mulas, accionaban una noria la cual ponía en movimiento una complicada y ruidosa maquinaria de hilar y de tejer.

El país, entonces, era virgen. Mi abuelo, el año 44, compró un pequeño salto de agua en Manlleu y se estableció allí con su familia. Vendió las viejas mulas y utilizó, en medio de la admiración general, la fuerza hidráulica. La prehistoria de la industrialización del textil en este país está unida a los desvelos de unos cuantos franceses.

Los Puget, de Osseja, fueron una de las familias más antiguas de la Cerdaña francesa.

De chico oí hablar de los antepasados de mi familia. Recuerdo a Antonio del Puget, mariscal de campo y escritor, que nos ha dejado unas memorias que narran las turbulencias religiosas en el mediodía de Francia desde 1561 a 1596; al conde del Puget, militar y naturalista, que escribió varios tratados sobre la artillería de la época; Joseph Puget, marqués de Barlantane, militar y diplomático, nacido en Aviñón; a Luis Puget, naturalista, uno de los fundadores de la Academia de Lyon; a Luisa Puget, compositora, que murió en Pau, y a otro Puget también compositor, nacido en Nantes en 1850, que fue maestro de coros de la Ópera de París… Y dado que en las familias hay de todo, recordaré al convencional Puget que votó la decapitación de Luis XVI en la época de la Revolución.