Rafael Núñez Florencio

Elena Núñez González

¡VIVA LA MUERTE!

Política y cultura de lo macabro

Marcial Pons Historia

2015

«No es más que un instante la vida, la única verdad es la muerte»

(Valle-Inclán, Luces de Bohemia, escena 14).

«Juventudes de vida española

y de muerte española también...»

(Himno de la JONS).

«Lo maté porque no pensaba como yo»

(Max Aub, Crímenes ejemplares).

«Por burlón ahorcaron a Revenga,

y mientras le ahorcaban sacaba la lengua»

(Dicho popular).

«Nadie ha visto jamás una calavera seria»

(Ramón Gómez de la Serna, Los muertos y las muertas).

FLASH-BACK: SALAMANCA,

12 DE OCTUBRE DE 1936

Vamos a empezar contando una mentira.

Bueno, nuestra inevitable tendencia a la precisión conceptual —que tratamos de ennoblecer como prurito profesional— nos impide continuar sin añadir una importante matización: no es exactamente una mentira lo que vamos a contar, sino una determinada interpretación de la realidad que, por las razones que luego se alegarán, podemos calificar, si no abiertamente como falsa, sí al menos como gravemente distorsionada. Entonces —se nos argüirá— ¿por qué le damos pábulo? También a esto contestaremos más adelante, pero permítasenos que empecemos de una vez con la recreación del acontecimiento histórico que nos va a servir de punto de partida. Una determinada recreación, claro está…

En agosto de 1936, Salamanca «se fue coloreando con los uniformes pardos de Acción Popular y de sus juventudes, las boinas rojas de los requetés y el azul falangista». Una vistosa policromía que iba a subir «de intensidad con la llegada de Franco a la ciudad del Tormes». Era la cara risueña de una ciudad expectante y, sobre todo, la expresión satisfecha de una parte de la población, representada en su vertiente más combativa por un montón de «militares y burgueses pavoneándose con una pistola en la cadera» y por tantos curas «sacando pecho», «pisando fuerte» y «haciendo el saludo fascista». La cruz, es decir, el reverso de esa medalla, estaba representada por otra ciudad, «la ciudad de las palizas y las torturas», y la constituía otra parte de la población —las víctimas de la represión—, esas personas que eran conducidas a los suburbios «y fusiladas en las cunetas o contra las tapias».

En la bella urbe castellana no había «guerra de trincheras y bayoneta calada», confesaba un testigo, sino algo mucho peor, porque «se oculta en el cinismo de una paz en estado de guerra»: se cachea a la gente por todas partes, no cesan los «paseos» de presos, hay torturas, vejaciones públicas, trabajos forzados y desapariciones. Las cárceles están a rebosar. Y «aplicaciones diarias de la ley de fugas para justificar ciertos asesinatos». Es la paz del terror. Una «salvaje pesadilla». Un «cementerio al aire libre» donde solo sobreviven las alimañas, «alimentándose de los restos de seres humanos que van dejando las balas por los campos y ciudades».

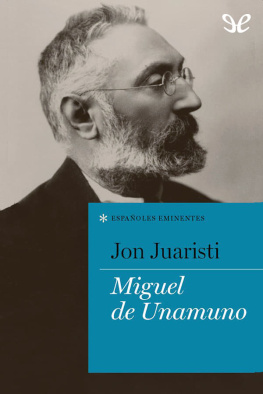

El testigo en cuestión no era otro que don Miguel de Unamuno y sabía bien de lo que estaba hablando. Estaba viendo cómo sus amigos eran fusilados uno tras otro por el imperdonable delito de no compartir las ideas de los sublevados: el profesor Prieto Carrasco, antiguo alcalde de la ciudad, con el que el propio Unamuno había proclamado en su momento la República desde el balcón del Ayuntamiento; José Andrés Manso, presidente de la Federación Obrera, que tantas veces le había invitado a hablar en la Casa del Pueblo, o Salvador Vila, rector de la universidad granadina y alumno predilecto. Filiberto Villalobos, ministro republicano de Instrucción Pública, también había sido condenado a muerte. Como dice Luciano G. Egido, era imposible cerrar los ojos a la realidad, incluso para una persona tan contradictoria —o, en algunos aspectos, arbitraria— como Unamuno: la represión se desataba furibunda y se extendía ciega, no ya contra los radicales y extremistas, sino contra todo disidente o «cualquier republicano, por templadas que fueran sus ideas».

Fue pasando el verano y llegaron los primeros fríos del otoño, pero ni pasó la crudeza de la represión ni cesó el ardor que avivaba los ajustes de cuentas de los rebeldes con el pasado más cercano y sus protagonistas; antes al contrario, la violencia —más o menos revestida con los ropajes de «justicia expeditiva»— se estableció como un nuevo estado de cosas, hasta cierto punto rutinaria pues, como es sabido, a todo se acostumbra el ser humano. Como personaje prominente de la ciudad, Unamuno recibía peticiones desesperadas de familiares para que intercediera por los arrestados, muchos de ellos amigos o conocidos suyos. Entre estos mensajes está el de Enriqueta Carbonell, esposa del pastor de la Iglesia Reformada don Atilano Coco Martín, encarcelado como protestante y, sobre todo, masón. Según diversas fuentes, don Miguel lleva en el bolsillo la carta de esta mujer el día en que se celebra de modo solemne la festividad del 12 de octubre, Día de la Raza, quizás para interceder ante la mujer del Generalísimo, que asiste a la ceremonia que tiene lugar en el Paraninfo de la universidad salmantina.

Antes se ha celebrado un majestuoso acto político-religioso en la catedral, pero don Miguel no ha estado presente. En cambio, le toca presidir el evento universitario, que consta de varios discursos, en los que una vez más lo político —la retórica política de los que ya se consideran vencedores— desplaza a lo estrictamente académico. A tono con lo apuntado, presiden la escena las fuerzas vivas de la ciudad, civiles, militares, eclesiásticas y universitarias. Están también presentes el general Millán Astray y sus legionarios y, como se ha dicho, doña Carmen Polo de Franco. Abre el acto Unamuno con breves palabras de presentación y da la palabra a los conferenciantes, sin que esté previsto que él mismo intervenga más allá del cometido moderador. Parece ser que antes ha dicho de forma privada que prefiere no hablar para que no se le desate la lengua. Hablan, por tanto, los notables previstos, el catedrático de Historia Ramos Loscertales, el dominico Beltrán de Heredia, el catedrático de Literatura Maldonado de Guevara y, finalmente, José María Pemán. El tema central, como puede suponerse, es la exaltación nacional en su historia, el Imperio, la raza y la presente Cruzada, con críticas y amenazas a todos los que no comulgan con esos ideales, anatematizados de manera apocalíptica como la «anti-España».

No cabe duda de que algunas de esas alusiones, en particular las que se dirigen contra vascos y catalanes, soliviantan al vasco Unamuno. Se le ve nervioso garabateando conceptos y frases en un papel. Se ha conservado ese documento y en él pueden leerse, entre otras palabras, «guerra internacional», «occidental cristiana», «independencia», «vencer y convencer», «odio y compasión», «lucha, unidad», «catalanes y vascos»…, pero básicamente se ajusta a los términos y al tono que a continuación se especifican:

«Ya sé que estáis esperando mis palabras, porque me conocéis bien y sabéis que no soy capaz de permanecer en silencio ante lo que se está diciendo. Callar, a veces, significa asentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Había dicho que no quería hablar, porque me conozco. Pero se me ha tirado de la lengua y debo hacerlo.

Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Yo mismo lo he hecho otras veces. Pero esta, la nuestra, es solo una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra civil y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva (mas no de inquisición).

Página siguiente