A este lado de la carretera, para el sabio Paco

al que tanto admiro y quiero.

On the other side of the roas to Mark Levin, The Wise Man

behind the Brookling Central Library.

AGRADECIMIENTOS

Carlos Abellán, Rubén Amón, Carmen Barbadillo, Millán Bermejo Barbadillo, Rachel Bernstein, Bruno Buzzi, Caterina Corbaz, Adriano Colombo (traducción de textos y vídeos italianos), Javier Ferrer, Antonella Gutiérrez, Juan Herrera, Manuel Hernández, José Hita, Sandra Jetton, Pablo León de Aguinaga, Mark Levine, Antonio Lobo, Coronel José Francisco Loureiro, Diego Mazón, Lourdes Moreno, Andrés Muriel, Miguel Olid, Wes Peackock, Rafael Peralta, Rafael Peralta Revuelta, Carmen Pérez Acosta (traducción del alemán de los vídeos de Marianne Koch), María del Carmen Rial Quíntela, Jenny Romero, Asociación Sad Hill (David Alba, Sergio García Hernández, Diego Montero, José María del Valle), José Luis Semprún, José Manuel Serrano Cueto, Raquel Tabernas, Antonio Torres, Antonio Tozzi, David V. Picker, Fernando Vicente, Juan Francisco Viruega, Lina Wertmüller, Iván Zoido.

I. INTRODUCCIÓN. BEFORE AND AFTER SPAIN

«Mis mejores películas fueron accidentes felices. Lo accidental forma parte de cualquier proyecto artístico. Sucede en la fotografía y sucede cuando estás rodando una película».

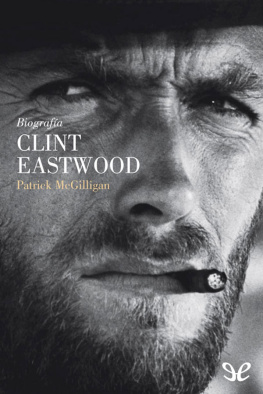

CLINT EASTWOOD

Antes de que viniera por primera vez a España, antes de que los revólveres hablaran su idioma, Eastwood conoció bien los pasillos de los grandes estudios. Esperaba la llamada del ganado. En argot, así se nombra el comienzo de la selección de ejemplares humanos. Hollywood era una máquina de picar carne con maquillaje y sombras. Los figurantes, los actores de cuarta y quinta fila, aguardaban en una sala como bueyes en un establo. «Eastwood, Clint», pronunciaba un encargado. Los del castlng iban descartando uno a uno a los sobrantes. Él, que sobresale por su frialdad matemática y su ambición, contaba las posibilidades en función del número de aspirantes. Era una cuestión de estadística más que de valía: sí había 10, su posibilidad era de diez a uno, sí había 20… En el país resplandeciente del presidente Eisenhower, las majors cantaban al paraíso terrenal americano. De Este a Oeste se evangelizaba con la garantía del triunfo individual. Durmiendo el sueño americano, cerca de los treinta, estaba a la espera de una película que no llegaba, descartado sucesivamente para uno, otro y otro pequeño papel. A veces, interrumpía alguno de los oficios con los que iba tirando. Dejaba por un momento su trabajito de limpiador de piscinas, de guardia forestal, de hombre que luchaba contra el fuego y se iba a buscar un teléfono cercano. Una gasolinera, un diner, un drugstore desde donde poder telefonear a su agente quien, además de Eastwood, tenía decenas de representados: ¿Hay algo para mí? Y en el auricular, tras una pausa, escuchaba una voz desvaída: «Sí, tengo algo para ti. Harás una entrevista». Era costumbre acordar entrevistas somníferos. También en argot, pruebas de fogueo cuyo objetivo pasaba por que los aspirantes permanecieran activos, si no esperanzados. A sabiendas de que Eastwood no era el idóneo para el papel demandado, lo enviaban. El cine, según la visión de aquel garañón que se estrellaba en los tests profesionales, estaba mangoneado por gente ajena, calaveras que un año hacían estos negocios, al siguiente vendían pisos y al tercero buscaban inversiones en la bolsa.

Mientras servía en Ford Ord, una base cercana a San Francisco, la Universal fue a rodar una película. En 1954, Irving Lasper, un fotógrafo con el que coincidió en la mili, le recomendó hacer una prueba de pantalla y, ese mismo año, la productora hollywoodiense le ofreció un stock acting contract. 40 semanas al año, a razón de 75 dólares por semana, disponible para cualquier papel. Su hoja de servicios se llenó con figuraciones no acreditadas. «Producían miles de películas baratas. Yo aparecía como el joven teniente o el asistente de laboratorio que entra y dice: “Esto fue lo que ocurrió” o “Aquí están los rayos X” y entonces el doctor decía: “Piérdete, muchacho”. Yo salía de la escena y eso era todo». En aquel tiempo, recibió lecciones de dicción, cante, baile, conducción o doma. La compañía se había especializado en pequeñas producciones de ciencia ficción. Explotaba los terrores de la época: las invasiones extraterrestres, la amenaza nuclear o la mutación de insectos en monstruos de la talla de King Kong. Jack Arnold había dirigido La mujer y el monstruo y preparaba una segunda parte. Ahí, aparentemente, debutó: «¡Ah, bueno! ¡Ya nada es sagrado! Ellos eliminaron la mejor escena de la película. Ese fue mi “primerísimo” papel. Uno de cuatro frases o algo así. La producía William Alland, que me citó en su oficina. Allí me leyó los diálogos y me dio el personaje. En principio eso era todo. A continuación me dijo: “Iremos a reunirnos con el director”. Fuimos al estudio y Arnold le gritó a Alland: “¡¿Qué demonios es esto?! ¡Ya te dije que no quería hacer esa maldita escena! ¿Quién es ese? (refiriéndose a Eastwood)”. Pensé: me van a pegar. Arnold seguía vociferando mientras yo me empequeñecía». En dos años de relación profesional intervino en siete películas. Y, honor de honores, fue el jefe del escuadrón aéreo que acaba con Tarántula. Tras no ser renovado, picoteó en la RKO y en la Fox. Tenía que conllevar otras ocupaciones para sobrevivir. Su cúspide cinematográfica llegó con Ambush at Cimarron Pass, «un modesto western que era incluso peor que el título». En el invierno de 1958, la Universal rechazó volver a contratarlo: la casa ofrecía un acuerdo de siete años, a razón de 125 dólares la semana y con la obligación de no poner pegas. Desnortado, se ofreció a la televisión como actor y extra, dos por uno, un candidato en oferta para las producciones de bajo presupuesto. Pensó en tirar la toalla pero un día se acercó hasta la CBS con su mujer, Maggie Johnson. Allí lo vio Robert Sparks, el productor al cargo de los proyectos de la cadena. Sparks le preguntó si era actor y lo llevó ante Charles Marquis Warren, que preparaba una serie de vaqueros. Hizo una prueba y fue aceptado para el papel de Rowdy Yates. Rodaron una temporada, pero se quedaron sin patrocinador y el lanzamiento quedó guardado en un cajón. Unos meses después, con la publicidad garantizada, Rawhide se programó. «Un tipo —le contó a Edwin Miller— entra cabalgando en un pueblo. Ve a una chica. De alguna forma ellos se conocen. Puede ser que accidentalmente él pise la pata del perro de la chica. Lo que está claro es que al final se largan juntos y felices para siempre. En los años que estuve en la televisión interpreté todas las situaciones del western 2 o 3 veces. Yo era el chico imbécil del tipo range rider, el que siempre se mete en los líos bobaliconamente y estropea todas las cosas».

Montando a caballo y rodando mecánicamente, acumulaba seis temporadas cuando aceptó trabajar a las órdenes de Sergio Leone, un director italiano rodeado de problemas económicos hasta para pagar las dietas. Ese guiño del destino y soportar el caótico rodaje de Por un puñado de dólares entre Madrid y Almería, enderezó su carrera. En 1964: «(Franco estaba en el poder) pero, como extranjero, España me pareció un país bastante simpático». Simpático —algo así como sim-pa-ti-cou— es una de las palabras que sabe pronunciar en castellano. Los dos años siguientes volvió para interpretar La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. Las películas lo hicieron famoso. Y, más importante, le instruyeron sobre su forma de dirigir, la faceta cinematográfica que ha encarado con más tino.

En algún lugar de su memoria debe de estar aquel hombre joven, guapo, desgarbado, silencioso y mujeriego, que se escapaba a