SÍGUENOS EN

@Ebooks

@Ebooks

@megustaleermex

@megustaleermex

@megustaleermex

@megustaleermex

Introducción

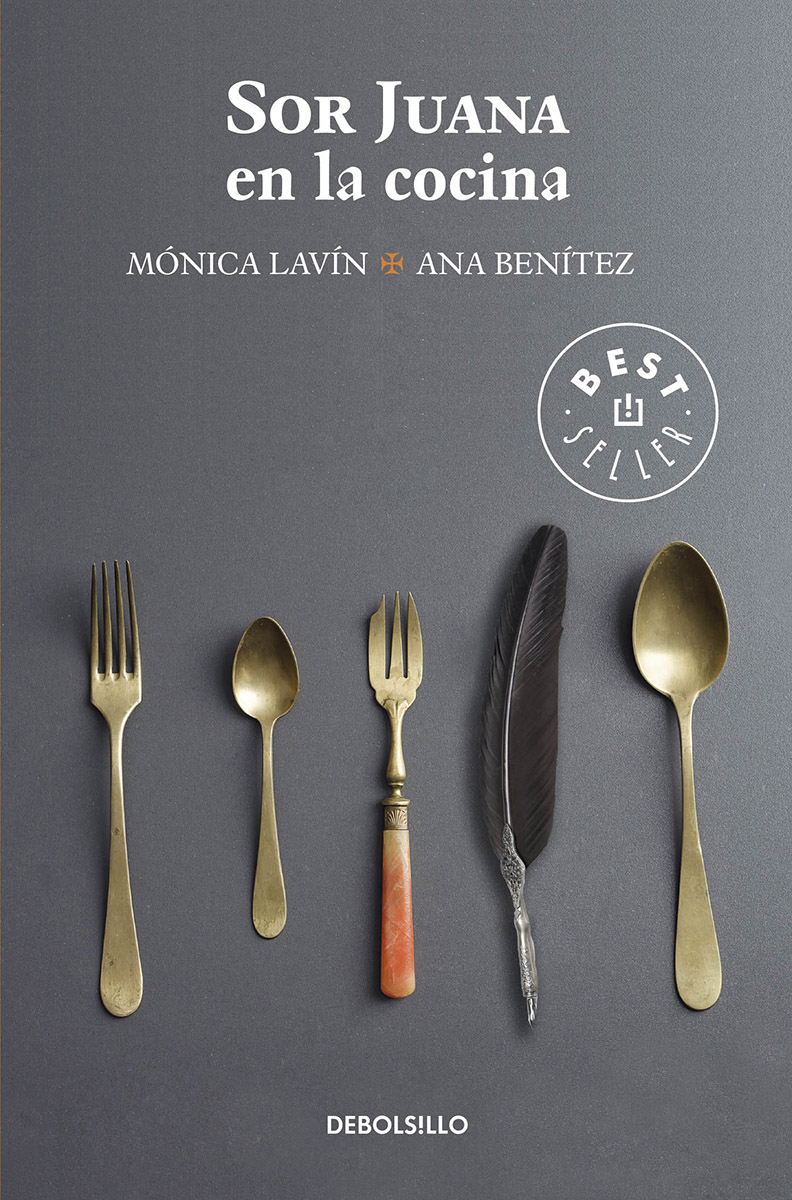

C onocí a Ana Benítez Muro en abril de 1998, cuando compartimos un viaje a bordo del Ferrocarril Transcanadiense con periodistas de gastronomía de diversas partes del mundo. Recorrimos 6 000 kilómetros en 12 días, comiendo las recetas de los chefs de las provincias del Atlántico, de las ciudades de Quebec, Montreal y Toronto, de las praderas, las montañas Rocallosas y de la ciudad de Vancouver. Entre langostas, búfalo, papas azules y cabezas de helechos, compartimos conversaciones, risas, afinidades y, sobre todo, su sapiencia culinaria, su vena cocinera. Después me invitó a escribir para la colección Cocina Virreinal Novohispana que dirigía en la editorial Clío. Al alimón, pues Ana Benítez siempre se encargó de las recetas de cada tomo, publicamos Dulces hábitos y Sor Juana en la cocina en el año 2000. Ella fue la provocadora, la que sembró en mí la inquietud por la vida cotidiana y el origen de la ilustre figura del México colonial. De alguna manera, la semilla que devino en la novela Yo, la peor.

Numerosas veces platiqué con Ana Benítez acerca de volver a dar vida a esos tomos, alentada por los correos en los que se me preguntaba dónde se podía conseguir un libro agotado. Por eso celebro que Random House Mondadori haya acogido esta idea con entusiasmo. Fusionados, reparados y precisados, esos dos tomos se convirtieron en el texto que permite estar en la cocina conventual de la Nueva España y en el siglo, las vicisitudes y los sabores que tocó vivir a sor Juana Inés de la Cruz. En su obra y en este recetario está el mestizaje cultural que ya daba cuenta de una identidad novohispana, por no decir mexicana. Entre chiles, nueces, alcaparras, coco y maíz cacahuacintle, asistimos al banquete barroco que signara nuestra cocina.

A Ana Benítez Muro, que adecuó las recetas a medidas y formas de cocción actuales, y a sor Juana, que asentó el saber culinario del convento de San Jerónimo, debemos la posibilidad de estar entre sabores olvidados, paladear el siglo XVII. A Ana, con quien estaría festejándolo, si no nos la hubiera arrebatado una muerte temprana y a la confianza de sus herederos, va esta publicación como reconocimiento de su pasión por la cocina, y a su memoria, por el privilegio de su amistad.

MÓNICA LAVÍN

Marzo de 2010

En las cocinas de los conventos y los palacios se gestará lenta, dulcemente —como en las alcobas el otro—, el mestizaje que cristalizaría la opulenta singularidad de la cocina mexicana.

SALVADOR NOVO

Primera Parte

DULCES HÁBITOS

E n la cocina fresca, con una pala de madero de naranjo, sor Dolores y sor Matilde dan vueltas a las yemas de huevo que en el cazo de cobre se han puesto a desleír con azúcar; habrá de agregárseles la vainilla en el momento justo del espesor. Mientras, Xóchitl-Flor, indígena de doble nombre que sirve en el convento, coloca las claras sobrantes en un recipiente para comenzar a darles con el batidor de mano hasta verlas mudar su transparencia por un blanco de nube, de ese que la hace pensar en los ángeles y que va muy bien con los rezos de sor Mercedes, quien se pasea con el rosario por la cocina del convento. A Xóchitl-Flor le duele el brazo de tanto darle al batidor, pero el esfuerzo lo compensa la promesa del dulzor de los merengues cuando le conviden uno al final de la faena. Una vez que las madres preparen la charola con aquellos manjares que tanto gustan al virrey y a la virreina —alfajores y marquesotes, yemitas y mazapanes—, cuidarán que algunos queden para las más principales del convento —la priora y otras principales— y para algunas de las que se afanaron en las tareas de cocina, o para las de la granja, pues sin gallinas ponedoras no habría materia para preparar los panes y los dulces que tanto halagan a los de afuera y que son inspiración divina. Son bocados de cielo, que deleitan paladares terrenos y que con su venta permiten que el convento se abastezca de lo necesario: de la tela para los hábitos que hay que confeccionar o reparar, de las flores para adorar a los santos y al Señor, de la leche con que se ha de convidar a monseñor y a los frailes que tienen la costumbre de visitar y reunirse con los gobernantes en estos refectorios a media tarde, como si el chocolate y su tibieza hicieran posibles los acuerdos para que la paz acompañe a tan beatas señoras y más indios acepten la salvación de Cristo.

La elocuencia del mestizaje

Eran tiempos de la Colonia, el mestizaje del país se cocinaba en todos los ámbitos: el lenguaje, los edificios, la traza urbana, los rituales religiosos, la descendencia. Convivían españoles, criollos, mestizos, indios y esclavos negros. Pero donde el mestizaje se practicaba cotidianamente era en el fogón, allí donde los productos del viejo continente y los de América forzosamente convergían en el afán de recrear algún platillo a semejanza de las tradiciones españolas, o con la inventiva que los sabores, los colores y el legado prehispánico de esa latitud más tropical proveían. Comer era asunto de todos los días, así que en el fogón de las familias acomodadas y en el de los conventos, donde las mujeres españolas, criollas, negras e indias concurrían, nació la cocina mexicana, mestiza por definición, pródiga e imaginativa por geografía y desesperación. En la convergencia de esas dos cocinas: la indígena, con sus sabores distintivos y su variedad de ingredientes, y la española, que gracias al reciente invento de Gutenberg se apoyaba en el famoso Libro de los guisados y manjares del cocinero real Ruperto de Nola, nació la cocina mexicana, adicionada con costumbres y paladares originarios de África. Dice Curiel y Monteaguado que la cocina mestiza representa una forma de ser; surge barroca, viva y por sí misma elocuente.

Fue en los conventos donde la dulcería mexicana se acunó, con el arrullo de rezos y cantos; en el frescor del recinto, entre hábitos carmelitas, dominicos, teresianos, jerónimos. Con metate y mortero, molcajete y batidor, se creó el mosaico colorido y dulce, acompañado del asombro por la química de los procesos y la búsqueda de formas, colores y sabores. Razones hay muchas; era necesario que aquellas 15 fundaciones religiosas (o 20, según refiere Carlos Zolla) que existían a mediados del siglo XVII en la capital del virreinato, encontraran maneras de retribuir a sus benefactores o de vender sus productos para mantenimiento de los recintos y de las 1 000 mujeres enclaustradas que en ellos vivían. Por eso la dulcería, una forma de halago, encontró un espacio para su desarrollo pleno en la paz conventual. Fueron manos femeninas —manos que amasaban bajo la convicción de la fe, o por el destino que sus familias les habían impuesto, o por dar alas a su reclusión— las que se afanaron en crear un catálogo dulcero que aún hoy es un orgullo mirar en escaparates como los de la añeja dulcería Celaya en la calle 5 de Mayo en la ciudad de México o en las especialidades regionales. Tal vez fue en el espacio conventual, en el que el mestizaje de las pieles no era posible, donde las religiosas encontraron otra forma de signar su descendencia: el dulce.

@Ebooks

@Ebooks @megustaleermex

@megustaleermex @megustaleermex

@megustaleermex