Grimal Pierre - Tiempo de Historia

Aquí puedes leer online Grimal Pierre - Tiempo de Historia texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 2012, Editor: Grupo Planeta, Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:

Novela romántica

Ciencia ficción

Aventura

Detective

Ciencia

Historia

Hogar y familia

Prosa

Arte

Política

Ordenador

No ficción

Religión

Negocios

Niños

Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.

- Libro:Tiempo de Historia

- Autor:

- Editor:Grupo Planeta

- Genre:

- Año:2012

- Índice:4 / 5

- Favoritos:Añadir a favoritos

- Tu marca:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Tiempo de Historia: resumen, descripción y anotación

Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Tiempo de Historia" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.

Tiempo de Historia — leer online gratis el libro completo

A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Tiempo de Historia " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.

Tamaño de fuente:

Intervalo:

Marcador:

Índice

Resulta cómodo, en ocasiones, designar un «siglo» de historia con el nombre de un solo individuo. Pero entonces es necesario que ese siglo haya durado, sin turbación visible, el tiempo suficiente como para permitir al menos el desarrollo de una generación humana, y acaso eso explique que sean tan escasos los grandes siglos, los que dan la impresión de que la humanidad llegó cada vez, si no a una de las cimas, por lo menos a uno de los altos en su camino. Para que todo un período pueda simbolizarse con el nombre de una sola persona es preciso, además, que ésta lo haya dominado de diversas maneras. Incluso carecería de importancia que hubiese obrado sobre los acontecimientos políticos y militares de su tiempo, o por lo menos no sería suficiente, si no hubiese también impreso su propio sello en la fisonomía espiritual de una época que, por eso mismo, ha devenido verdaderamente suya. La historia que relata siente curiosidad por los acontecimientos; la que se esfuerza por comprender el pasado y le pide que informe al presente, intenta captar un pensamiento vivo en el secreto de lo que fue su creación.

Si Pericles no hubiera querido el Partenón, si se hubiera limitado a consolidar la confederación ateniense y a aceptar la guerra del Peloponeso, o si Luis XIV no se hubiera rodeado de Le Nôtre, de Molière y de Racine, a nadie se le ocurriría llamar «siglo de Pericles» a los treinta o cuarenta años que vieron el apogeo de Atenas, ni «siglo de Luis XIV» al espacio de tiempo que, desde 1660 a 1715, constituye la edad clásica francesa. No otra cosa ocurre con el «siglo de Augusto», cuyos límites extremos se extienden desde la muerte de César, el 15 de marzo del 44 a. C., hasta la del propio Augusto, ocurrida cerca de Nola, en Campania, el 19 de agosto del año 14 d. C. Si los historiadores designan de este modo esas seis décadas, es porque no pueden librarse de la impresión, quizá injustamente, aunque más probablemente con razón, de que presentan una profunda unidad, querida y conscientemente impuesta por el hombre que al llegar al poder encontró a Roma en el caos, y que al morir dejó un Estado organizado, pacificado, provisto de un ideal y de una razón de ser que los contemporáneos de César habían buscado en vano. No hay grandes siglos sin esa fe unificadora, que no puede hallar su origen sino en una voluntad creadora, la única capaz de reunir y organizar todo aquello que, sin ella, permanecía disperso.

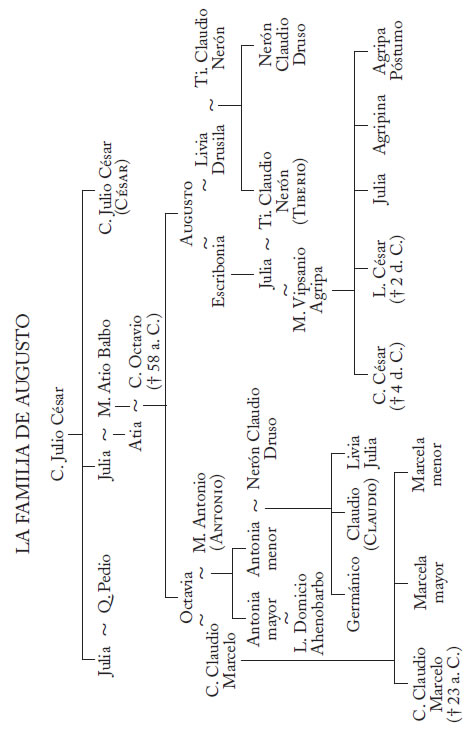

La obra de Augusto fue posible gracias al largo espacio de tiempo durante el cual se ejerció su acción. Cuando murió había alcanzado la edad de setenta y siete años. Nació el 24 de septiembre del año 63 a. C., durante el consulado de Cicerón. Pertenecía a una familia burguesa, de caballeros originarios de Veletri, en el Lacio, y su abuelo era un rico banquero. Su padre, C. Octavio, se había casado con una sobrina de César, Atia, y ese matrimonio decidió el ascenso de la familia. Pero C. Octavio murió joven, en el año 58 a. C., en el momento en que, tras haber gobernado la Macedonia, podía aspirar al consulado. El futuro Augusto, que entonces se llamaba C. Octavio Turino (Turino era un sobrenombre impuesto en memoria de una exitosa campaña del padre contra los esclavos sublevados en la región de Turio, en Italia meridional), pasó algún tiempo bajo la tutela de L. Marcio Filipo, el segundo marido de su madre, pero César no tardó en llevarlo consigo y, en el año 45, lo adoptó. C. Octavio se llamó desde entonces oficialmente C. Julio César Octaviano. Ese nombre y esa adopción le permitieron recibir, después de los Idus de marzo del 44, la herencia del dictador. Sin embargo, no fue en aquel momento cuando empezó verdaderamente el «siglo de Augusto». Transcurrirán alrededor de diecisiete años antes de que el joven César, ocupado en conquistar el poder, esté en condiciones de hacer que se reconozcan el sentido y el alcance de su misión, y tal vez de tomar plenamente consciencia de ello. Ni siquiera la victoria de Accio, que el 2 de septiembre del 31 le aseguró de hecho el dominio sobre el mundo romano —y que un triple triunfo el 13, el 14 y el 15 de agosto del año 29 debía consagrar—, bastaba para decidir el comienzo de ese «siglo». Éste sólo entró realmente en la historia el 16 de enero del año 27 a. C., fecha en que, gracias a una genial inspiración, L. Munacio Planeo propuso al Senado que se otorgara al nuevo señor el nombre de Augustus.

La elección de ese nombre, destinado a alcanzar un éxito tan grande, fue ante todo una hábil maniobra política. Tres días antes, Octavio había anunciado solemnemente que, restaurada por fin la paz, sometía el poder a la libre disposición del Pueblo y del Senado romanos. Pero el Senado no podía aceptar tal obsequio, y Octavio mismo, al ofrecerlo, no lo hacía inocentemente. Aunque por algún milagro se hubiera despojado súbitamente de la ambición apasionada que hasta entonces le había animado, su retiro no habría sido más que una irrealizable quimera. Había adquirido demasiada influencia en Roma como para que le fuera posible convertirse otra vez en un simple ciudadano. ¿No era acaso el verdadero y nuevo fundador del Imperio? Su servicios, sus victorias, le habían elevado por encima de los demás hombres, sin comparación posible, como si fuese de una naturaleza diferente. Y era precisamente esta excepcional posición la que se trataba de designar con un título, con un nuevo nombre. Por un momento, los senadores pensaron en otorgarle el de Rómulo. Pero sus amigos vieron el peligro. Ciertamente Rómulo había fundado la ciudad, pero había sido rey, y finalmente había caído asesinado a manos de los senadores. A pesar de su prestigio, el nombre era de mal agüero y resultaba además imposible pretender que la República fuera restaurada y a la vez conferir, aun indirectamente, honores de realeza al hombre cuya obra era esa restauración. Fue entonces cuando Munacio Planeo sugirió el nombre de Augusto. La voz no era nueva en la lengua; se aplicaba ordinariamente a lugares u objetos consagrados, designados por los augures. Un verso de Ennio flotaba en la memoria de todos: «desde que la ilustre Roma fuera fundada bajo los augustos augurios...». El epíteto Augusto aplicado a Octavio afirmaba la misión divina del fundador, el carácter «afortunado» y fecundo de toda iniciativa emanada de él. A él y sólo a él pertenecía el privilegio de «empezar» todo bajo felices auspicios. La fórmula —hoy diríamos «transaccional»— del viejo parlamentario que era Munacio Planco se vinculaba así con antiguas creencias y con una especie del instinto arraigado en la conciencia religiosa romana. Sin prejuzgar en cuanto a la forma de gobierno, tenía el mérito de aislar en la idea misma de «rey» lo que en ella siempre lamentaron los romanos, y lo que las magistraturas republicanas habían, mal que bien, intentado conservar: el carácter insustituible y casi mágico de la persona real. Así quedó proclamado oficialmente, en aquella sesión del 16 de enero del año 27 a. C., el inicio de una «nueva era», la conclusión de un nuevo pacto con los dioses de la ciudad y casi la renovación de su fundación.

Para nosotros, los poderes de Augusto parecen resumirse con demasiada frecuencia en un sistema constitucional cuya habilidad maquiavélica tiene por objetivo concentrar la autoridad real en las manos del príncipe, sin dejar de conservar la apariencia de la libertad republicana. Suele admitirse que, para alcanzar esa meta, Augusto recurrió a una sabia «propaganda», reuniendo en su entorno a historiadores y poetas con el encargo de que conquistaran los espíritus, o al menos de que los cegaran acerca de sus verdaderas intenciones. En tal caso, Augusto no hubiera sido más que un político genial, movido esencialmente por la ambición, que utilizó para sus fines egoístas un aparato religioso. Semejante explicación puede ser, si acaso, válida para la obra política y militar de su reinado; sin embargo, no da cuenta en absoluto de la magnífica floración intelectual, artística y literaria que entonces vio la luz. Incluso corre el riesgo de desacreditarla: el término «propaganda» recuerda demasiado a una flor marchita para que no vacilemos a la hora de calificar como «propaganda augustal» unas obras que fueron, durante generaciones, una constante fuente de inspiración. Pero si se quiere separar totalmente la persona de Augusto y la floración literaria y artística de su tiempo, el inconveniente no es menor; entonces hay que resignarse, contra toda evidencia, a no distinguir en ese siglo ninguna unidad profunda y a no ver en sus éxitos, evidentemente convergentes, más que la yuxtaposición de una serie de felices azares. El problema permanece intacto: ¿cómo Augusto, que al principio no fue más que el jefe de un bando victorioso, pudo verse bruscamente convertido en el centro de una edad clásica? Esto únicamente es concebible reconociendo que el nuevo dueño de Roma no sólo creó conscientemente sino que encarnó unas fuerzas espirituales en estado latente hasta ese momento y que, gracias a su propio éxito político, les dio la oportunidad y la posibilidad de llegar a su clara conciencia. Augusto no añade a su sistema político las creencias religiosas; no desvía a su favor, a través de no se sabe qué abuso de confianza, las formas artísticas y literarias de su siglo; no las «pone a su servicio» para revestirlas con su propio carácter, sino que de acuerdo con ellas, o con lo que de ellas adivina, da forma a un ideal que, más que suyo, es el de toda Roma, pero que sin él Roma quizá no habría expresado jamás. En ninguna otra época aparece tan evidente la interdependencia de los diversos planos de la historia. La conquista romana ha llegado entonces a un punto en el que ya no puede subsistir sólo por la fuerza de las armas; el Imperio ha estado a punto de dividirse en sus dos mitades heterogéneas: Occidente y Oriente; la aristocracia, dividida contra ella misma, sólo ofrecía el espectáculo de egoísmos enfrentados en ruinosos conflictos. Para salvar el mundo no bastará con recurrir a la violencia. Ninguna opresión construye nada que sea duradero, y es el prisionero quien siempre tiene razón frente al carcelero. Augusto supo proponer, a ese mundo a la deriva, no tanto un nuevo sistema como una nueva justificación de cuanto en el antiguo sistema seguía siendo viable. Es verdad que, en el tiempo, su conquista del poder precedió a la construcción de su Imperio. Pero también es cierto que el Siglo de Augusto quedó inaugurado justo cuando el olvido comenzó a caer sobre los episodios sangrientos, el día en que el pensamiento romano volvió a encontrar, gracias a la obra naciente, su fe en sí mismo después de la prolongada desesperación de las guerras civiles.

Tamaño de fuente:

Intervalo:

Marcador:

Libros similares «Tiempo de Historia»

Mira libros similares a Tiempo de Historia. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.

Discusión, reseñas del libro Tiempo de Historia y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.