Pedazos de El Niño

En una ocasión, cuando entregamos a Miguel Ángel dos teléfonos celulares, le explicamos que uno era para él y otro para algún familiar o vecino que pudiera llamarnos en caso de que… Miguel Ángel interrumpió: “En caso de que me maten, para que alguien les llame y les diga que se echaron a El Niño y ustedes vengan y me hagan una foto muerto”, respondió. Asentimos avergonzados, aunque no era para eso exactamente, él no lo preguntó con sorna. En el fondo, a Miguel Ángel siempre le pareció inverosímil que contáramos su historia. Siempre se preguntó por qué. Y, cuando creyó lo que le dijimos, cuando pensó que su historia era importante, siempre preguntó por imágenes. Si lo íbamos a filmar, si llegaríamos corriendo hasta su cadáver con la cámara de fotos lista para dispararle más. Da la impresión de que él estaba convencido de que nadie creería su historia sin pruebas: la foto de él horadado. Nadie creería, quizá pensaba, su determinación sin pruebas: la foto de él con su trabuco, con su granada. Algunas veces, nosotros mismos nos hemos preguntado si la gente lo creerá. Ambos autores nos fotografiamos en una ocasión bajo un brote de mulato, porque pensamos que no nos creerían de otra forma que estaba ahí, justo en ese punto de la historia, de la vida de El Niño, de este libro. Y más que eso, dudamos: ¿nos explicamos bien cuando dijimos trabuco, enjuto, miserable, saña? ¿Conseguimos la imagen en el lector? Creemos que sí, como El Niño creyó que no queríamos sólo la fotografía escandalosa de su cuerpo desparramado sobre el polvo. Creemos que sí, pero a veces, como él, dudamos. Por eso, nos atrevemos a dejar estas estampas sin arte, tomadas con prisa, en las peores condiciones: un motel, el solar, una vereda, una morgue. Su calidad es la que los nervios permitieron. Son fragmentos mínimos nada más. Trocitos. Fracciones de esta gran historia. Pedazos de El Niño.

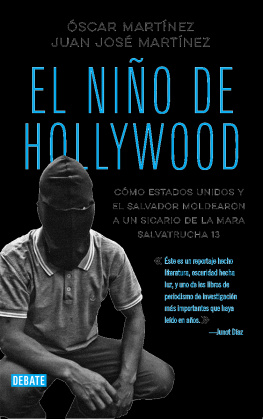

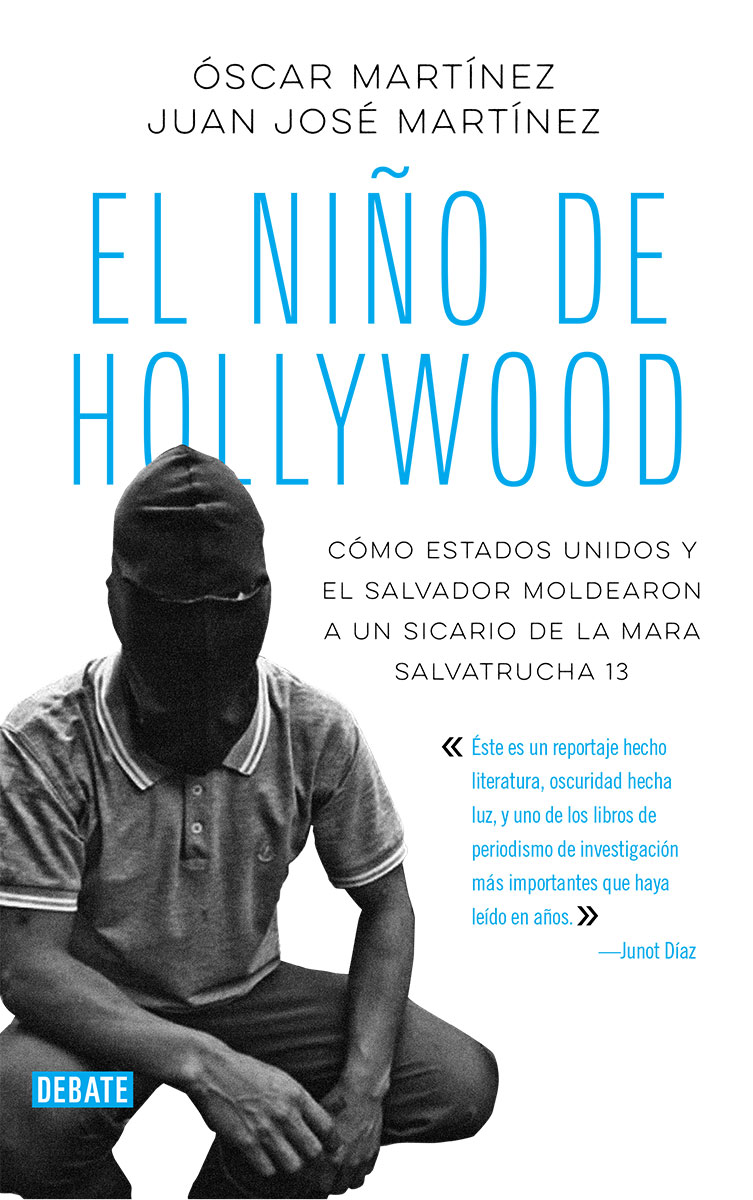

Yogui. La máscara era la otra identidad de Miguel Ángel. Cuando se la ponía, se convertía en Yogui o Liebre, los nombres que le habían asignado para declarar en juicio. Ese trapo negro, asfixiante, era el único atuendo que tenía el testigo protegido. El resto del cuerpo lo cubría de diferentes formas para cada audiencia. Improvisaban los policías sobre la marcha: a veces, una tela negra, que lo hacía ver como un fantasma oscuro; a veces, el traje policial de algún agente gordo, que le sobraba por todas partes. Era show, formas: todos sabíamos quién estaba tras la máscara.

Preciado humo. Pocas cosas disfrutaba más Miguel Ángel que una pipa de marihuana. Incluso la cultivaba en el solar donde vivía como testigo protegido. Reciclaba el humo. Lo dejaba salir y, antes de que se alejara, lo volvía a tragar, incluso dos veces. En varias ocasiones, después de asesinar, Miguel Ángel se refugió en un “un toque de mota” y unos tragos de Cuatro Ases.

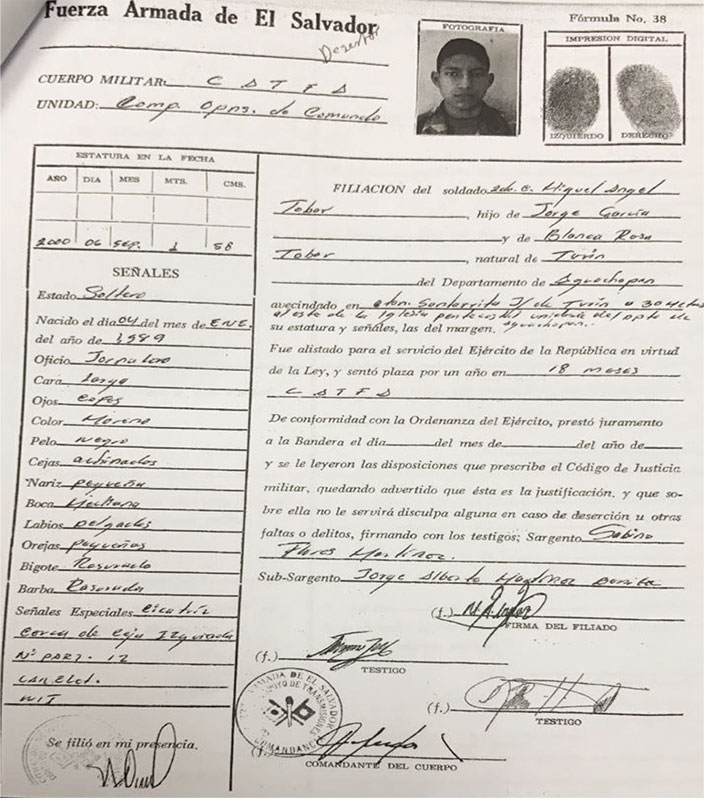

El soldado Tobar. Fue la primera vez que pensamos que lo atraparíamos en una mentira. Miguel Ángel aseguró que había sido soldado y dio un año: 2000. No cuadraba. Ese año él tenía 16. No era mayor de edad. No podía haber sido admitido en la Fuerza Armada. Una parte de la historia parecía desmoronarse. Hasta que una fuente nos envió el documento. Fecha de filiación: 6 de septiembre de 2000. Arriba, la foto de su oscura cara. A la par de la foto, una palabra escrita a lapicero: desertor. Miguel Ángel fue aceptado en el Ejército siendo menor de edad y enviado al Comando de Transmisiones.

Machete y trabuco. A mediados de 2014, apenas meses antes de que lo asesinaran, las reuniones con Miguel Ángel implicaban citarnos a media calle que conduce a San Lorenzo. Del monte, aparecía agitado el testigo protegido. El punto de reunión era siempre una referencia rural: el gran árbol, la vereda de polvo. Era zona controlada por el Barrio 18. Lo recogíamos, se lanzaba sobre el asiento trasero del carro, se agachaba y miraba a todos lados mientras cruzábamos Atiquizaya. Buscábamos un motel barato de carretera, trancábamos la puerta y conversábamos. Siempre llevaba su trabuco y su machete. Esta foto fue tomada dentro de un motel que costaba $7 por las cuatro horas.

Hacia el monte. Tras conversar en el motel, Miguel Ángel nos indicaba un punto para dejarlo, un punto distinto de aquel donde lo recogimos. Había que internarnos en veredas de tierra de El Refugio o en cantones perdidos de Atiquizaya hasta que, llegado el momento, él decía: “Aquí”. Se bajaba, se ponía el gorro navarone, sacaba el machete, el trabuco, y se perdía en el monte. Al fondo de la vereda, en esta imagen, puede verse a Miguel Ángel alejándose.

Chepe Furia. Nunca logramos fotografiarlo nosotros mismos. Ésta es la fotografía que la policía difundió después de su primer captura, en diciembre de 2010. Dos meses antes de esta imagen, José Antonio Terán había burlado a 500 policías que intentaron capturarlo en la colonia San Antonio, donde vivía y desde donde dirigía la Hollywood Locos Salvatrucha. En una ocasión, tuvimos en nuestras manos una fotografía de un veinteañero Chepe Furia vestido de policía nacional, sosteniendo un fusil G3. Una fotografía de la guerra, antes de que ese hombre se uniera a la pandilla en el Valle de San Fernando, California, bajo el nombre de Veneno. Sin embargo, la fuente no quiso dárnosla. Aseguró que, de publicarla en aquel momento, pondríamos en riesgo a la persona que se la dio.

La granada. En la casita del solar, Miguel Ángel y su familia dormían a la vera de una granada M-67. Él la escondía en una viga del techo. Habló varias veces de la granada, y asumimos que era un artefacto destinado a despedazar a quien quisiera atacarlos en el solar. Hasta que en una ocasión, Miguel Ángel puntualizó que la granada era para matar, sí, pero a él y los suyos. En caso de que pandilleros de la MS-13 lograran entrar al solar, Miguel Ángel lo tenía claro. Para él y los suyos, el asesino prefería la granada.

El tatuaje. Ninguno de sus tatuajes era particularmente significativo. Ni siquiera éste nos lo pareció cuando vivía. Quizás, ilusiones del momento, esa noche en la morgue nos resultó una metáfora rotunda. El tatuaje mal hecho, las letras apenas reconocibles, el significado dudoso de algo tan propio de la historia de Miguel Ángel: “mi vida loca”, dice, entre salpicaduras de sangre.