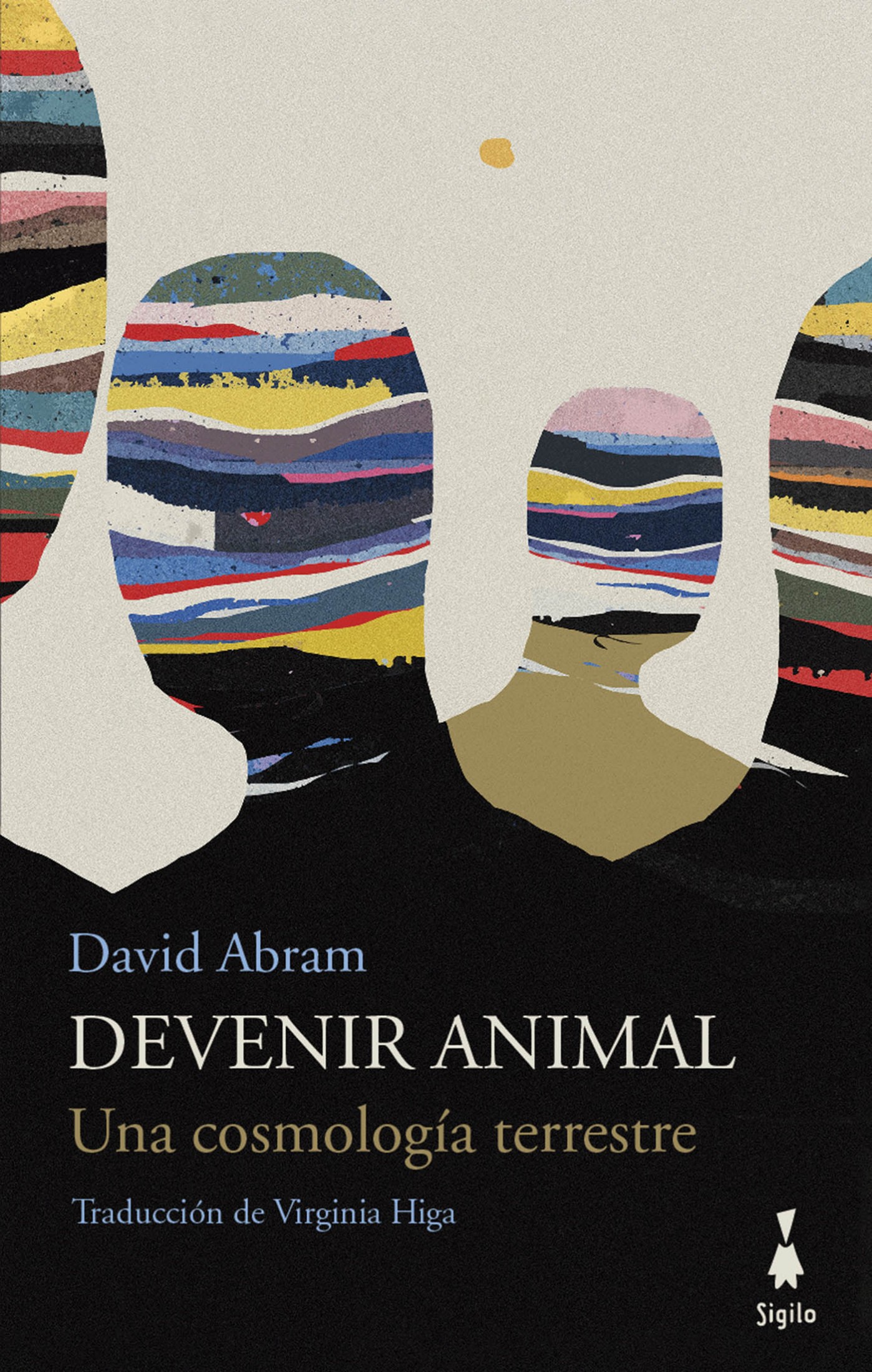

Nota al lector

La palabra tierra aparece muchas veces en las páginas que siguen. Hoy en día muchos escritores eligen poner este término en mayúscula cada vez que aparece. Es un gesto que me resulta por demás superficial, ya que nos lleva a imaginar que estamos respetando este planeta salvaje y rindiéndole los honores adecuados solo porque escribimos su nombre con mayúscula. Por lo general en esta obra he elegido dejar la palabra en minúscula para recordar que la tierra no es solo la esfera en toda su extensión, sino también, y sobre todo, la modesta tierra que tenemos debajo de los pies, los vientos que soplan a nuestro alrededor y las aguas que nos atraviesan.

Sin embargo, en algunas ocasiones me ha parecido necesario escribir Tierra con mayúscula. Ese uso de las mayúsculas indica no tanto un cambio de sentido como de tono, y ocurre solo en los momentos en que es necesario cierto énfasis, o cuando una especie de asombro se abre paso a través de la superficie calma del texto. En un punto de este libro, incluso se altera la grafía y el nombre se convierte en Tierraire. Si esa variación los desconcierta y no logran discernir detrás una lógica clara, les pido disculpas: sepan que responde a una rima y una razón perfectamente evidentes para el autor.

N. de la T.: Eairth, en el original.

Introducción

Entre el cuerpo y la tierra viva

Aceptar que somos animales, criaturas de la tierra. Sintonizar nuestros sentidos animales con el terreno sensible: fundir nuestra piel con la superficie de los ríos ondulada por la lluvia, unir nuestros oídos con el trueno y el croar de las ranas y nuestros ojos con el cielo fundido. Sentir el pulso polirrítmico de este lugar, este cuerpo de agua y roca azotado por el viento. Este ser trepidante en cuya carne estamos insertos.

Devenir tierra. Devenir animal. Devenir así plenamente humanos.

Este es un libro acerca de cómo devenir un animal de dos patas, parte íntegra del mundo animado cuya vida crece dentro de nosotros y se despliega a nuestro alrededor. Es un libro que busca una nueva manera de hablar, una que promulgue nuestro involucramiento con la tierra en lugar de cegarnos a ella. Un lenguaje que incite una nueva humildad en relación con otros seres terrestres, ya sean arañas o salientes de obsidiana o ramas de abeto combadas por el peso de la nieve. Una manera de hablar que abra nuestros sentidos a lo sensorial en toda su multiforme extrañeza.

Los capítulos que siguen buscan discernir y tal vez practica r un tipo de pensamiento curioso, una forma cuidadosa de reflexión que no nos arranque ya del mundo de la experiencia directa para representarla sino que nos meta cada vez más en la espesura de ese mundo. Una forma de pensar encarnada tanto en el cuerpo como en la mente, influenciada por el aire húmedo, el suelo y la cualidad de nuestra respiración, y por la intensidad de nuestro contacto con los otros cuerpos que nos rodean.

Sin embargo, las palabras son artefactos humanos, ¿no es así? Para hablar o pensar con palabras es necesario apartarse un poco de la presencia del mundo hacia una esfera de reflexión puramente humana… Ese ha sido, en efecto, nuestro supuesto civilizado. Pero ¿y si el habla significativa no fuera una posesión exclusiva de los humanos? ¿Y si el lenguaje que hoy hablamos hubiera surgido en un principio como respuesta a un mundo animado, expresivo, una respuesta titubeante no solo a otros individuos de nuestra especie sino a un cosmos enigmático que ya nos hablaba en una miríada de lenguas?

¿Y si el pensamiento no nace en el cráneo humano sino que es una creatividad propia del cuerpo como un todo y surge espontáneamente del deslizamiento entre un organismo y el terreno sobre el cual camina? ¿Y si lo que engendra la curva curiosa del pensamiento es la complejidad de la tensión y el eros entre nuestra carne y la carne de la tierra?

¿Es posible cultivar una cosmología valiosa prestando atención a nuestros encuentros con otras criaturas y con las texturas y contornos elementales de nuestro espacio más cercano? Estamos tan acostumbrados al culto de la pericia que la noción misma de honrar y prestar atención a nuestra experiencia directa de las cosas –los insectos y los suelos de madera, los coches destartalados y las manzanas picadas por los pájaros, los aromas que suben desde la tierra fértil– nos parece una manera extraña y errónea de descubrir lo que vale la pena ser conocido. De acuerdo con los supuestos que desde hace mucho tiempo sostiene la civilización en la que me crie, la verdad más profunda de las cosas está oculta detrás de las apariencias en dimensiones inaccesibles a nuestros sentidos. Hace mil años, estas dimensiones eran consideradas en términos espirituales: el mundo sensorial era una realidad baja, secundaria, que podía entenderse solo a partir de la referencia a los reinos celestiales que se escondían más allá de los astros. Dado que los poderes que residían en esos reinos estaban ocultos a la percepción común, tenían que ser mediados para el pueblo por los sacerdotes, que intercedían por nosotros ante las agencias celestiales.

En siglos más recientes, una cantidad de descubrimientos e invenciones notables han transformado la concepción general de las cosas que tiene esta cultura, y sin embargo se mantiene un menosprecio elemental por la realidad sensorial. Como un viejo hábito colectivo difícil de erradicar, el mundo de la experiencia directa todavía se sigue explicando a partir de la referencia a ciertos reinos ocultos que están más allá de nuestra experiencia inmediata. Uno de esos reinos es, por ejemplo, el dominio microscópico de los axones, las dendritas y los neurotransmisores que liberan las sinapsis neuronales: una dimensión del todo oculta a la comprensión directa y que, sin embargo, probablemente provoca o da origen a todos los aspectos de nuestra experiencia. Otra de esas dimensiones es el terreno recóndito escondido dentro del núcleo de nuestras células, donde residen las hebras intrincadamente plegadas del adn y el arn , que al parecer codifican y quizás también «causan» el comportamiento de los seres vivos. O bien a veces se dice que el origen y la verdad más profunda del mundo aparente existe en el reino subatómico de los quarks, mesones y gluones (o en el mundo aún más hipotético de las cuerdas que vibran en diez dimensiones); o quizás en la ruptura inicial de las simetrías del Big Bang cosmológico, un evento cuya distancia en tiempo y espacio resulta casi inconcebible.

Cada una de estas dimensiones secretas trasciende de modo radical el alcance de nuestros sentidos desnudos. Como no tenemos una experiencia común y corriente de estos reinos, las verdades esenciales que se encuentran allí deben llegarnos mediadas por expertos, por aquellos que tienen acceso a los poderosos instrumentos y las onerosas tecnologías (microscopios electrónicos, resonadores magnéticos, radiotelescopios y supercolisionadores) que pueden ofrecer un atisbo momentáneo de esas dimensiones. Hoy, como antes, se supone que el mundo sensorial –el mundo de las criaturas, con el que se topan nuestros sentidos animales de modo directo– es una realidad secundaria, derivada, que se entiende solo en relación con dominios más primarios que existen en otra parte, detrás de escena.