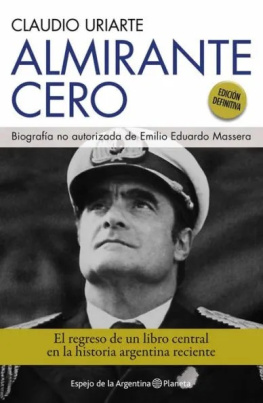

Almirante Cero

Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera

Claudio Uriarte

Prólogo

«Aunque hemos intentado evitar el impresionismo periodístico, la visión que se tenga de Massera en el año 2001 no es necesariamente la misma que nos es posible tener en 1991. Y aún es posible preguntarse si valdrá la pena preocuparse por Massera en el año 2001 y si alguien se tomara el trabajo de tener una visión sobre él», escribió Claudio Uriarte en las últimas páginas de Almirante Cero. Parte de la respuesta al «valdrá la pena» es la reedición del texto, tal cual fuera pergeñado entonces, sin más corrección que dos erratas de fecha, pero esa no es toda la respuesta; esta casi ineludible introducción se propone —desde la perspectiva del editor— dar cuenta de alguno de los múltiples significados que arrastra el sintagma «Emilio Eduardo Massera (1925-2010) veinte años después».

Una aproximación lateral, presuntamente oportunista, nos recuerda que Graciela Alfano, en un reciente programa de televisión, tuvo que responder por su relación privada y pública con Massera. Mentar el vínculo tenía por objeto ponerla en un desagradable aprieto. La lógica del reality show que gobierna ese tipo de programas gira en torno al escándalo personal; entonces, la pregunta puede reformularse así: ¿Por qué sigue siendo urticante que una mujer cuya elección de compañeros de cama nunca fue exactamente un secreto, haya integrado la vasta troupe femenina de Massera durante la dictadura? ¿Y por qué el tema todavía contiene, sin ser una novedad, elevado voltaje político?

Avancemos con orden, pues la respuesta no es simple. En 1983, cuando el doctor Raúl Alfonsín asumió la presidencia, la democracia equivalió —para la inmensa mayoría de la sociedad argentina — a impedir que el cuerpo de oficiales de la dictadura burguesa terrorista volviera a dar un golpe de Estado. Todos los que no portaban chaquetilla con galones y entorchados eran indiscutidamente democráticos.

Escribe Uriarte:

El triunfo electoral constituyó una sorpresa para el propio Alfonsín. El candidato radical había basado su campaña en la denuncia de un «pacto militar-sindical» para que el peronismo, de ser elegido, convalidara la amnistía por violaciones de los derechos humanos que se habían otorgado a sí mismos los militares, y a cambio de lo cual los militares se comprometían a abstenerse de toda agresión contra el gobierno constitucional. El pacto, en realidad, resultaba de un curioso espejismo colectivo: los militares todavía se creían suficientemente fuertes para alterar un futuro constitucional, cuando en realidad se estaban retirando de escena apresuradamente y en pánico; los peronistas creían que los militares eran todavía el corazón del poder, y se juzgaban a sí mismos como imbatibles triunfadores electorales, y los radicales se creyeron tanto su propia retórica que imaginaban que militares y peronistas finalmente tendrían razón y el corporativismo autoritario volvería a imponerse en el país (…)

La Argentina, sin embargo, había cambiado profundamente, y sólo la mediocridad institucional de sus principales actores políticos impedía advertirlo. (…) La verdad era que los años del Proceso habían suprimido de cuajo toda expectativa revolucionaria en la sociedad argentina, y habían instaurado un dispositivo por el cual la lucha se identificaba con la derrota, y la derrota con la tortura y con la muerte.

No se trataba de democratizar realmente la sociedad argentina, de someter a impiadosa crítica los años de plomo; todos querían vivir en paz, por tanto, el discurso de los derechos humanos —su puesta en acto— sonó a tromba ultraizquierdista, y punir delitos aberrantes —mutatis mutandis — a ataque contra la democracia. Las Madres de Plaza de Mayo no podían no ser portadoras de un discurso casi insoportable, los militares escuchaban por su boca las proclamas recicladas de los desaparecidos en las mazmorras del régimen, y Massera explicaba en el juicio a las Juntas que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) habían ganado la batalla militar, pero perdido la política.

Estaba equivocado, el juicio a las Juntas era el precio de la desobediencia tras la exitosa cacería de militantes: el costo personal e institucional de esa victoria. El juicio a los procesistas militares sustituyó, en esas condiciones históricas, el entonces inviable juicio al Proceso. Con las clases dominantes no se juega. En todo caso, no se juega sin cargo.

En 1980 la tarea represiva estaba finiquitada. Y al quedarse sin «para qué» los militares tuvieron que lanzarse, para intentar conservar el control de la situación política, a la Guerra de Malvinas. Habían ido demasiado lejos: una cosa es el independentismo militar con el oído puesto en el murmullo de las clases dominantes, y otra creer que la seguridad personal de los oficiales procesistas equivale a la seguridad del Estado.

Pese a la rotunda victoria de los objetivos del Proceso, las FF. AA. estaban destruidas —moral y , y que supuso la conformación de los Grupos de Tareas (GT), al igual que la flamígera noción de «botín de guerra», descompusieron definitivamente las instituciones militares. Massera, en la conciencia colectiva, era la marca de la Escuela de Mecánica de la Armada, el tristemente célebre GT 3.3.2, y resultaba, en el flamante discurso político alfonsinista, la punta más afilada de la amenaza militar; Massera lo sabía, y en la medida que le resultaba posible —nos explica Uriarte—, se ocupaba en fogonear esa idea impracticable.

Sucesivas crisis militares dieron espacio público a los «carapintadas» y una demarcación sanguinolenta contuvo los levantamientos. Tras diversas idas y vueltas recién fueron reprimidos por el entonces presidente Carlos Saúl Menem La amenaza pareció quedar atrás. Una explosiva mezcla pospuso el problema: los indultos presidenciales, la represión al levantamiento y el fin del servicio militar obligatorio. Mientras estos descompuestos oficiales buscaban amparo en el mismo parapeto que garantizaba la impunidad de sus superiores, solían escuchar las contemporizadoras explicaciones que Massera, según Uriarte, prodigaba. No porque se hubiera vuelto súbitamente democrático, sino porque entendía las nuevas relaciones de fuerza, y por tanto, la imposibilidad carapintada de dar un golpe de Estado exitoso.

En medio de ese revoltijo político, Massera recuperó su libertad. En público nadie aceptaba tener trato con él, pero en privado era otra cosa. Era la época en que el Almirante Cero amenazaba con sacar su biografía autorizada, para corregir los «errores» del trabajo de Uriarte. Por cierto, no lo hizo.

En esos días nadie hubiera acusado —y de hecho, nadie acusó— a Graciela Alfano por sus públicos affaires militares. El subsuelo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) conectaba con el subsuelo de la política nacional, y Massera disfrutaba de una cierta influencia en la Marina y en la interna de las FF. AA. Para un hombre cuyo futuro era una celda, no era precisamente poco.

En ese punto culmina el brillante análisis de Uriarte, pero la peripecia histórica siguió su curso. El gobierno de Fernando de la Rúa no sólo no resolvió la sempiterna crisis militar sino que confundió un instrumento circunstancial —la «convertibilidad»— con una ley de la naturaleza que permitió que el sistema bancario saqueara las reservas del Banco Central, al tiempo que dejaba a la sociedad sin moneda. La crisis había alcanzado un punto sin retorno, donde 20 millones de personas vivían en condiciones indescriptibles. Era el paroxismo de un largo ciclo iniciado tras el Operativo Independencia, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que concluyó con los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001. La sociedad construida por la dictadura burguesa terrorista, por los beneficiarios sociales y políticos de Videla, Massera y Agosti, había estallado.

«Que se vayan todos» pidieron los sobrevivientes de la terrible experiencia, conscientes de que, votara lo que se votara, los mismos funcionarios seguirían haciendo casi exactamente lo mismo. Sin embargo, la crítica colectiva era mínima, ya que sólo señalaba el gangsterismo personal, la corrupción. El resultado terminó humeando ante los ojos de todos. Con un añadido: la sociedad intentaba trabajosamente recuperar valores perdidos. La sociedad fundada por la dictadura burguesa estaba en crisis terminal. De la voluntad política de los militantes del ’73, donde se discutía el qué hacer, se había pasado a la de los ciudadanos que peticionaban en 1983, para terminar transformados en consumidores de la mano de Menem y Domingo Felipe Cavallo. La convertibilidad nos había instalado a 660 dólares o pesos de Miami, y Buenos Aires era —a su curiosa manera— un arrabal del Primer Mundo. La «alianza» (sólo es un modo de llamarla) entre los muy pobres y los muy ricos estaba mostrando ahora sus dramáticas limitaciones, y el precio de la pizza con champán todavía se sigue pagando.

Página siguiente