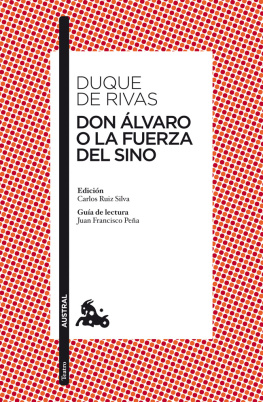

Duque de Rivas, Ángel Saavedra (Córdoba, 1791-Madrid, 1865). España.

Luchó contra los franceses en la guerra de independencia y más tarde contra el absolutismo de Fernando VII, por lo que tuvo que exiliarse a Malta en 1823. Durante su exilio leyó obras de William Shakespeare, Walter Scott y Lord Byron y se adscribió a la corriente romántica con los poemas El desterrado y El sueño del proscrito (1824), y El faro de Malta (1828).

Regresó a España tras la muerte de Fernando VII heredando títulos y fortuna. Fue, además, embajador en Nápoles y Francia.

Viaje a las ruinas de Pesto

A las nueve de una hermosa mañana de mayo, en que un transparente celaje templaba el ardor del sol, refrescando la atmósfera la ligera brisa del mar, partimos de Nápoles por el camino de hierro últimamente establecido, que conduce a Nocera. Deslizábase rápidamente el convoy, e iba dejando atrás la capital magnífica y su concurrido puerto, donde está parte de la preciosa escuadra napolitana con gran número de vapores de guerra, y donde se ven reunidos tantos buques mercantes de diferentes naciones.

Siguiendo la playa, pasamos. por Portici, bajo cuyas casas yace envuelta en la lava del Vesubio la antigua Herculano; por la Torre del Greco, pueblo fundado sobre otros dos, víctimas de las erupciones del volcán, y por la Torre de la Anunciata, donde dejando la ribera entramos tierra adentro por las cercanías de Pompeya, y al través de un campo delicioso, cultivado con esmero. Su feraz producción y sus viñedos formando pabellones, festones y guirnaldas, enlazadas con los árboles pomposos y corpulentos, de que está sembrada la llanura, forman un rico y risueño paisaje, de que es último término, por la izquierda, el majestuoso Vesubio, con sus laderas de esmeralda y su penacho blanquecino de humo y ceniza, y al frente y a la derecha, elevadas montañas cubiertas de arboleda y de casas de campo. En una hora llegamos a Pagani; esto es, recorrimos seis leguas castellanas, en cuyo tiempo no dejaron de mortificarme las dolorosas reflexiones a que daba lugar el ver en un país que, ciertamente, no tiene fama de muy aventajado, caminos de hierro, escuadra, gran número de barcos de vapor, tierras cultivadas con asiduidad y maestría, casas de campo, gendarmes a pie y a caballo perfectamente vestidos custodiando los caminos públicos, poblaciones risueñas, limpias y bien empedradas, industria, tráfico, movimiento y vida, mientras que en nuestra patria, tan grande, tan poderosa, tan rica y con tantos elementos para ser una de las primeras naciones de Europa, nada hay de esto, porque pierde el tiempo y se aniquila visiblemente en inútiles controversias y en enconadas personalidades.

En Pagani alquilamos caballos del país, pequeños, pero de mucho fuego y poder, y con ellos trepamos una altísima montaña, cuyas, empinadas laderas están cubiertas de robustos castaños y de viciosos matorrales. Entre ellos serpentea un buen camino de herradura, construido con mucho arte, y desde cuyas revueltas se descubren admirables puntos de vista. En la cima de la montaña, descuella la Torre de Chiunsa, atalaya circular antiquísima, que hoy sirve de nido a los milanos y de blanco a las tormentas, pues se ven las repetidas huellas del rayo en sus rotos sillares. Pasando por una venta, al pie del derruido torreón, nos despedimos de la vista del Vesubio, y doblando la cumbre, empezamos a bajar cuestas menos rápidas por entre graciosas lomas cubiertas de vegetación, por entre adelantados viñedos, siempre formando festones enlazados a los árboles, y por entre espesos bosques de valientes hayas y de pomposos castaños, viniendo a dar al valle de Tramonte.

La lozana fantasía del más fecundo artista no podrá imaginar sitio tan delicioso y pintoresco. Ambas vertientes están pobladas de lindas casas de campo, de pedazos de tierra cultivada con inteligencia, de árboles corpulentos y frondosísimos. Corre en lo hondo de la cañada un copioso torrente, aprovechado por un gran número de fábricas de papel allí establecidas. Lo variado y lindo de los edificios, y los graciosos puentes rústicos con que se comunican, y los malecones y caprichosos acueductos que van de un lado a otro para contener o conducir las aguas, y las cataratas y despeñaderos que forman las sobrantes, y el ruido de las ruedas de las máquinas hidráulicas y el bullicio de la multitud de obreros empleados en aquellas manufacturas, forman un todo tan rico, tan variado, tan sorprendente, que es imposible dar una idea de él en una fría descripción.

Najuri, pueblo de buen caserío, de dos y tres pisos, con calles muy limpias y muy bien enlosadas, está colocado a la embocadura de este valle y a orillas del mar, aprovechando una pequeña cala para abrigo de sus barcas pescadoras. Lo atravesamos, y el golfo de Salerno se presentó a nuestra vista, desierto, triste y majestuoso. Tomando a la derecha una calzada magnífica, construida a media ladera de los escarpados montes que forman la costa, y muy semejante a la que conduce de Caleya a Barcelona, llegamos a Nimuri, pueblecito de la misma fisonomía que el anterior, colocado también en las gargantas de un risueño valle. Dos millas después, y casi en igual posición, atravesamos a Atrani, población más grande que las anteriores y patria supuesta del famoso Masanielo, y designan como su casa, aún habitada y de pobre, pero limpio aspecto, una que ocupa un empinado risco, entre otras casi iguales que pueblan aquellos montes. Doblamos en seguida una punta, donde están los restos de un antiguo castillejo, y llegamos a la famosa ciudad de Amalfi, a la que fue rival de Pisa y émula de la opulenta Génova y de la poderosa Venecia, a la que tanta parte tuvo en las Cruzadas, siendo fundadora en ellas de la célebre Orden de San Juan de Jerusalén, a la que mereció, en fin, en el siglo X el pomposo renombre de «Reina de los mares». Pero ¡cuánto han mudado los tiempos! Ni se concibe cómo un pueblo pequeño, capaz apenas de siete mil habitantes, colocado en la estrecha garganta de un pequeño valle, donde escasamente hay espacio para su actual caserío, rodeado de escarpados y altos montes con una reducidísima cala, sin fondo ni abrigo, abierta a los ponientes y a los sures, vientos violentísimos en estos mares, haya podido ser una ciudad de 60.000 almas, el almacén de las riquezas del mundo, y uno de los puertos más famosos y más concurridos de la antigüedad. No; no se ve allí ninguno de aquellos vestigios de la opulencia y del poder que se encuentran en otras ciudades decaidas o arruinadas. No hay ni una sola casa antigua, ninguna de gran capacidad; no existen ni aun fragmentos de murallas, de almacenes, de muelles, de malecones; de aquellas obras, en fin, indispensables en todo puerto mercantil, para abrigo de los bajeles, para resguardo de las mercaderías, para defensa de la riqueza, para albergue de la opulencia... Hasta cuesta trabajo creer que hubo allí jamás poder y opulencia. En Pisa, decaida y casi desierta, se ven luengas y anchas calles, soberbios palacios, fuertes torres y murallas. magníficos puentes, muelles, malecones: en fin: el esqueleto de un gigante; pero en Amalfi... Etiam periere ruina. Sólo existen allí dos arruinados arcos en la marina y el vestíbulo de la catedral, a que se sube por una ancha escalera moderna de cuarenta gradas.