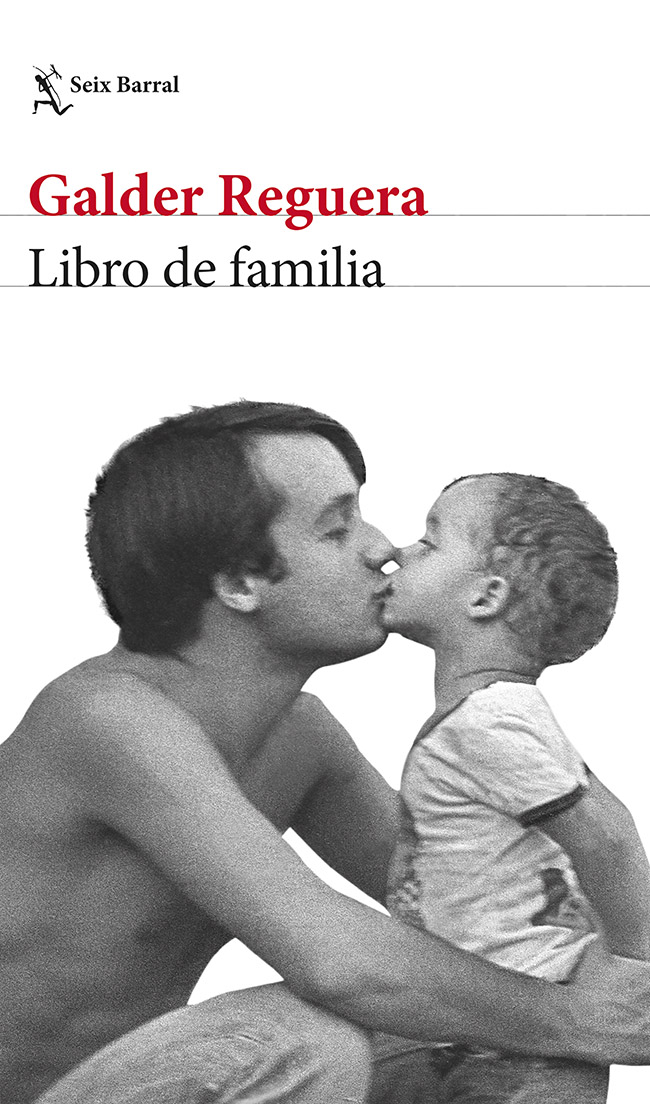

La Nochevieja de 1974, la madre de Galder Reguera supo que estaba embarazada de él. Ese mismo día, su padre murió en un accidente de coche. En estas páginas se unen un emocionante relato familiar lleno de giros inesperados y la crónica de una investigación: «Él es para mí el pasado que no tuve y yo para él soy el futuro que se le negó. Él pensó en mí durante un día. El último día de su vida. Yo he tenido siempre presente su sombra».

Esta historia trata de las familias, las típicas y las atípicas: ¿qué es la familia?, ¿quién la compone?, ¿cómo se sostiene?, ¿cómo nos configura y determina en todos los aspectos de la vida?

A través de documentación, fotografías y entrevistas a familiares y conocidos, Galder Reguera reconstruye la personalidad, la vida y la muerte de su padre, al tiempo que descubre la fortaleza de su madre, que sacó a la familia adelante en unos años muy difíciles. Sorprendido ante todo lo que quedó atrás, unos hechos sin los cuales el presente no sería lo que es hoy, el autor culmina una búsqueda que constituye también un bellísimo ejercicio de autoconocimiento.

El azar desordena la vida y ordena las ficciones.

1

Mi padre murió el día en que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí.

Fue la Nochevieja de 1974. Tenía veintitrés años. Trabajaba en la empresa familiar, Comercial Radio Reguera, fundada por su padre y gestionada en aquel entonces por sus hermanos mayores. Tenían varias tiendas de electrodomésticos, televisiones y radios. Él era responsable de la que estaba en Barakaldo. La música era su pasión. Siempre lo había sido, desde niño. Tocaba el bajo en un grupo y era técnico de sonido. En los últimos meses había potenciado en las tiendas la comercialización de reproductores de sonido e instrumentos musicales, fundamentalmente bajos y guitarras eléctricas. Las ventas iban como un tiro y eso le alegraba. Instalaba también aparatos de música que alquilaba a diversos locales de ocio. Por ello, los últimos días del año eran de dura tarea. Discotecas y bares preparaban sus fiestas y cotillones. Mi padre iba de localidad en localidad poniendo a punto los equipos. Siempre fallaba algo. El sonido nunca es perfecto. Él era músico, y por ello se afanaba en hacerlo lo mejor posible.

Mi madre estaba muy nerviosa. Se había engalanado como la noche merecía. Estrenaba un precioso vestido y había pasado buena parte de la tarde peinando su larga y oscura melena. Aunque, en realidad, los movimientos del cepillo habían sido como un mantra para pensar. Esperaba la llegada de su marido en casa de sus padres, un dúplex en la calle Valentín de Berriochoa de Basauri, donde en un rato la familia celebraría la Nochevieja. Acababa de dar la cena en la cocina a Borja, mi hermano mayor, que pronto cumpliría tres años. Se había tumbado en la cama para dormirle. Las luces apagadas, abrazada a él. Detrás de la puerta se oía un murmullo de voces. Por la mañana, Mamá se había hecho una prueba de embarazo que había resultado positiva. La perspectiva de un segundo hijo la alegraba y le angustiaba a partes iguales. Se lo había contado primero a mi padre, por teléfono, y después, ya en casa, a sus hermanas Nati y Bego. Los tres, marido y hermanas, se habían mostrado entusiasmados. Ella cavilaba ahora, acurrucada junto a su pequeño, en cómo iba a cambiar de nuevo su vida con otro bebé danzando por casa. También pensaba en asuntos más concretos. Que ojalá fuera una niña, por ejemplo, o cuándo anunciarlo a sus padres. ¿Hacerlo hoy aprovechando la reunión familiar? ¿O cuando hubieran pasado unas semanas y el embarazo fuera más estable?

Borja no tardó en quedarse dormido. Mamá le arropó, besó su frente y salió de la habitación. La casa de Amama (en el País Vasco las casas son de las mujeres) siempre fue un lugar lleno de gente, ruidoso, feliz. En los días de celebración lo era aún más. De un lado a otro había gente a la carrera. Amama dirigía el tráfico, dando órdenes a sus hijas, disponiendo el trabajo de las mujeres, que llevaban de la cocina a la mesa platos y vasos y bandejas con entremeses. Mamá se sumó a sus hermanas, incluida Pili, la más pequeña, que entonces tenía nueve años. También Marieli, la mujer de Pablo, el hermano mayor, embarazada en ese momento de siete meses. Los hombres habían salido a tomar algo, pero comenzaban a llegar, poco a poco, achispados tras tomar unas cervezas con los amigos, con ganas de celebración.

Aitite, mi abuelo materno, estaba ya en casa. Trasteaba en la cocina, picando de aquí y allá, dando cuenta de un bocadillito de jamón que se había hecho para acompañar la botella de vino Muga que acababa de abrir, regalo de su amigo Isacín, y dejando todo listo para preparar más tarde las angulas. Casi nunca echaba una mano en la cocina. Solo en ocasiones muy puntuales, como cuando había comprado marisco o traía hongos de una excursión por el monte con los amigos. En esos días le gustaba cocinar él mismo, tratar con mimo lo que le había costado tanto dinero o tanto esfuerzo. Ahora picaba unos ajos para dejarlos marinando en una cazuela de barro, con aceite y guindillas.

La tía Adela había vuelto a casa por primera vez desde hacía meses. Era una beata solterona que se había instalado más o menos de continuo en casa de su sobrina, mi abuela. Pero la dejó el día que Segundo, uno de los hermanos de mi madre, celebró el atentado contra Carrero Blanco. Ella, franquista convencida que lloró después mares por la muerte del Caudillo, no quiso pasar ni un minuto más bajo el mismo techo que aquel revolucionario. Pero esa noche había acudido a la llamada de mi abuela, que le rogó que fuera a cenar. Mis tíos y tías, sus sobrinos, la querían mucho y por suerte había accedido. Su ausencia habría estropeado un poco la celebración.

Sobre las ocho, hora a la que estaban todos citados, mi padre llamó por teléfono para avisar de que se retrasaba un poco porque tras cerrar la tienda de Barakaldo tenía que ir de un salto a cambiar la aguja de un tocadiscos en un local en San Salvador del Valle. En la misma llamada, le dijo a mi madre que había contado a sus hermanos que esperaban otro niño, que no había podido evitarlo y que habían quedado tras la cena para brindar todos juntos. Dejarían a Borja durmiendo donde Amama. Como iba tarde, le pidió también que le hiciera el favor de recoger en casa un pantalón y una chaqueta y llevárselos a la cena. Se cambiaría allí. Luego brindamos por el nuevo niño, prometió. Antes de colgar añadió: Te quiero mucho, Carmen, todo saldrá bien.