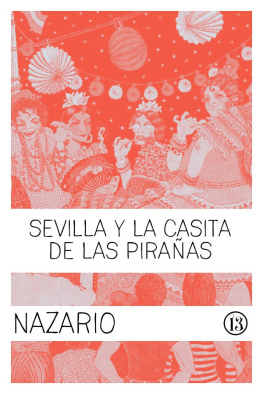

1. EL ADIÓS A SEVILLA

UNA HABITACIÓN EN UN PALOMAR

La dueña de la casa de la calle Goya donde alquilé la habitación para pasar el curso había quedado viuda joven con dos hijas pequeñas. Encontró la forma de conseguir dinero para mantener a la familia alquilando dos o tres habitaciones a estudiantes. Para las hijas, que ya eran jovencitas, la presencia de chicos en la casa se había ido convirtiendo en algo tan habitual como si la casa fuera una pensión en la que vivían todos siendo ellas las administradoras. Yo tenía que atravesar el salón de su casa para subir las escaleras que me conducían a la terraza donde estaba mi habitación/palomar.

María Antonia había oído hablar de una casa en la calle Goya donde una madre con dos hijas alquilaba habitaciones. La casa estaba cerca de la de su padre, donde vivía con Juan Moyano, con quien por fin acababa de casarse. ¡Ya estaba harta de tener que coger el camino todas las noches y marcharse a su casa a las once cuando todo comenzaba a animarse en la Cuadra o en cualquier fiesta!

Una noche que volvía tarde a la casa, cuando cruzaba la explanada que rodea el campo de fútbol, descubrí unos movimientos sospechosos de coches dando vueltas y gente paseando. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de un lugar de encuentro entre homosexuales parecido al Prado o los Jardines de Murillo. Los conductores daban vueltas lentamente acercándose a los paseantes, junto a los que paraban si eran de su agrado. El paseante subía al coche si el tipo le gustaba y le ofrecía confianza, o exigía que el hombre bajara para poder verlo mejor y decidirse más tarde. Algunos paseantes ya conocían bien el terreno y sabían de agujeros practicados en tapias dentro de los que poder ocultarse, rincones apartados o matorrales. No tardé en convertirme en un experto y fui conociendo poco a poco a algunos conductores y a muchos de los paseantes; era un avezado conocedor de todos los vericuetos de los alrededores. Aquellas tapias llenas de agujeros tras las cuales se amontonaban los escombros y la basura se convertirían en el escenario perfecto para algunas de las aventuras de mi personaje de cómic Don Juanito el Supermacho.

La habitación que había alquilado en la azotea de aquel chalet era independiente, y allí podría tocar la guitarra sin molestar a nadie. Tenía una ventana cubierta con una tela metálica como una conejera, posiblemente para que no pudieran entrar las palomas, una cama metálica niquelada junto a la que había una misteriosa puerta con cristales opacos esmerilados de color verde claro cerrada con un candado y un pestillo. Decían que tenían ropa allí guardada. Una pequeña mesa camilla cubierta con un tapete rojo oscuro en un rincón junto a la ventana, una mesita de noche, un perchero con varios colgadores y tres sillas constituían el único mobiliario. Yo había guardado bajo la cama mi «magic malet» y la carpeta de dibujos. La funda con la guitarra reposaba sobre una silla o sobre la cama. El Grundig y varias cintas, unos blocs, un plato con barras de ceras de colores, gruesas pilas para el magnetofón, algunos libros apilados, un despertador redondo rojo, una pequeña Yashica, carretes y sobres de negativos, botes de tinta china Pelikan, un cuerpo de muñeca pequeña sin cabeza ni piernas, unos auriculares, un cenicero y una caja de cerillas enorme eran los objetos que normalmente cubrían la mesa. Cuando dibujaba, todo aquello quedaba esparcido sobre la cama y las sillas, y cuando venían visitas, la cama se convertía en sofá y la habitación en sala de estar donde todos se acomodaban para charlar y fumar porros. Yo guardaba todos los avíos de fumar en mi maleta cerrada con un candado: la cajita con el chocolate o el kifi, pipas y cazoletas. En aquella especie de caja fuerte escondía mis diarios, las cartas, las fotos y, en general, todas aquellas cosas personales que quería mantener lejos de la vista de posibles curiosos durante mi ausencia. Allí había continuado pergeñando mis primeros esbozos de historietas que en un principio dibujaba en unas hojas de bloc de papel cuadriculado, para comprar más adelante grandes hojas de papel Guarro en las que comenzaría a dibujar mis primeros cómics.

Despectivamente iría renunciando a aquellos ensayos pictóricos en los que, en ensaladas coloristas, mezclaba las ingenuidades religiosas de Chagall con el perverso erotismo de un Masson en favor de imágenes libertinas sugeridas por los textos de Sade o Bataille, aliñadas con vírgenes, toros y toreros. Dos ambiciosos dibujos quedaron sin terminar. Fueron un serio intento de desarrollar mis dotes pictóricas que quedó abandonado por los cómics.

Aquellas historietas incipientes sobre personajes cotidianos de la vida real nada tenían que ver con los personajes rimbombantes de ciencia ficción que aparecían en las revistas Drácula, Strong o Dani Futuro y sí, en cambio, tenían cierta semejanza con las ilustraciones que acababa de descubrir en una revista americana. Un día me había acercado al quiosco de los jardines cercanos al puente de Triana –también cercano a uno de los tres meaderos públicos más famosos de la ciudad– y había descubierto, entre las pilas de revistas expuestas, una que llamó enormemente mi atención: aquella revista americana se llamaba MAD, y nunca la había visto antes. El quiosquero debió de haberlas conseguido de algún soldado de la base americana que se había deshecho de ellas tras haberlas leído. Más tarde, al verla en mi casa, Cristóbal o Rafael me comentarían que aquélla era una revista muy popular entre los jóvenes de su país y me traducirían alguna de las historias que me habían interesado y que trataban de drogas, hippies, pasotas, colocones y viajes de ácido.

Juan y María Antonia vivían muy cerca y venían a visitarme a menudo para oír música a gusto o fumar porros. Otras veces nos íbamos a pasear y a tomar el aire por los descampados que había detrás de la Cruz del Campo, donde solía haber bastantes grupos de jóvenes fumando porros.

LA SEVILLA DE FINALES DE LOS SESENTA Y EL BAR POSTIGO

Juan y María Antonia formaban un lote inseparable desde el día en que los conocí. El lote se presentaba desde siempre empaquetado en riguroso negro, y ambos se movían al principio en una Mobylette que cambiarían más tarde por una Vespa. Formaban una pareja de sevillanos típicos, señorito estudiante de medicina él y señorita –es decir de profesión sus labores, cepillado de larga melena negra partida en dos por una raya en medio y frecuente limado de uñas, hija de un inspector de policía– ella. Cada uno tenía sus atractivos vistos por separado, pero lo normal era que ambos se presentaran y se despidieran juntos. Juan era guapito, delicado, de cuerpo espigado y modales refinados. Podía hablar de todo y tenía un poco el don de la ubicuidad, además del de la ambigüedad. Su camaleonismo hacía que pudiera desenvolverse como pez en el agua tanto en una fiesta gitana como en una fiesta de maricones; en una boda de folclóricas y toreros o en una reunión de «capillitas» de la Macarena; en un ambiente hippie o en uno de universitarios progres; en medio de la sordidez de unos pequeños traficantes de drogas o presidiendo una tertulia flamenca con ecos de tertulia literaria. Una frivolidad innata y una apariencia de típico señorito andaluz hacían que el aire con que montaba en su Vespa evocara a un estirado jinete sobre un brioso caballo. Tocaba todos los «palos», y era querido y respetado en todos los ambientes. Lo mismo podía trabajar eficientemente de médico anestesista en el Hospital San Juan de Dios que hacer de pinchadiscos en la discoteca Turín. No se cortaba en absoluto presentándose de noche en la cafetería Coliseo, coso de señoritos andaluces, acompañado de un Nazario de larga melena teñida de rojo, ataviado de reina del glamour barcelonés recién «pintarraqueado» por la Gabi, un amigo pintor que se había ensañado con mi cara convirtiéndola en una especie de mezcla de Alice Cooper y Lindsay Kemp, sin que conociera, por supuesto, a ninguno de los dos. Tras aparcar la Vespa en la puerta, entramos ambos en los focos de la refinada cafetería en la que inmediatamente hubo un revuelo de miradas y codazos que para nada intimidaron a los dos atrevidos. Fue un espectáculo inaudito en la rancia Sevilla. Ninguno de mis amigos homosexuales se hubiera atrevido ni siquiera a saludarnos y hubieran huido apresuradamente al asomarse a la puerta de la cafetería y vernos allí en la barra.