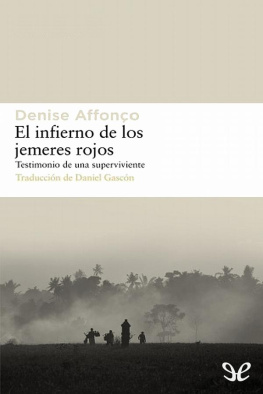

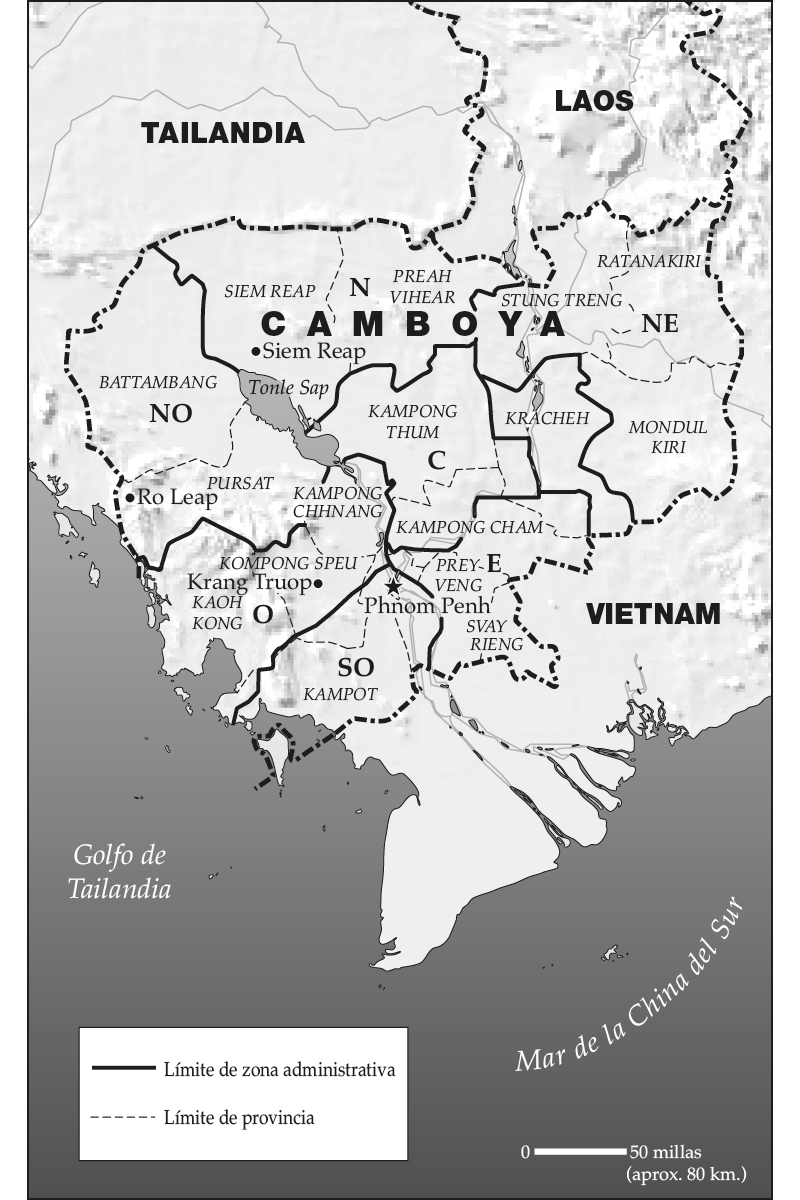

Phnom Penh

Abril de 1975

L a ciudad de Phnom Penh madruga para aprovechar la brisa fresca de la mañana, antes de que el sol atraviese la neblina e inunde de calor agobiante el país. A las seis de la mañana, las gentes de Phnom Penh ya se afanan y se chocan entre sí en los callejones estrechos y polvorientos. Los camareros y camareras, vestidos con uniformes blancos y negros, abren las puertas de las casas de comidas, donde el aroma de la sopa de tallarines recibe a los clientes que esperan el momento de entrar. Los vendedores ambulantes empujan por las aceras carretones en los que llevan montones de budines de carne hervidos, de pinchos teriyaki de carne ahumada y de cacahuetes tostados, y empiezan a instalarse para comenzar un nuevo día de ventas. Los niños, con camisetas y pantalones cortos de vivos colores, dan patadas con los pies descalzos a balones de fútbol por las aceras, sin hacer caso de las quejas ni de los gritos de los propietarios de puestos de comida. Los amplios bulevares cantan con el rumor de los motores de las motocicletas, de las bicicletas que rechinan y de los pequeños automóviles de los más pudientes. A mediodía, cuando las temperaturas superan los treinta y ocho grados, las calles vuelven a quedar en silencio. La gente corre a sus casas para refugiarse del calor, almorzar, darse una ducha fría y echarse una siesta antes de volver al trabajo, a las dos de la tarde.

Mi familia vive en un tercer piso en el centro de Phnom Penh, así que estoy acostumbrada al tráfico y al ruido. En nuestras calles no hay semáforos; en su lugar hay policías que dirigen el tráfico subidos en peanas de metal, en los cruces. Pero parece que la ciudad es un gran atasco permanente. Mi medio de transporte favorito para moverme por la ciudad con mamá es el ciclo, porque el conductor puede sortear con él el tráfico más denso. El ciclo parece una silla de ruedas grande que está unida a la mitad delantera de una bicicleta. Te sientas en él y le pagas al conductor para que te lleve donde quieras. Aunque tenemos dos coches y un camión, cuando mamá me lleva al mercado solemos ir en ciclo, porque así llegamos antes a nuestro destino. Sentada en su regazo doy botes y me río mientras el conductor pedalea por las calles congestionadas de la ciudad.

Esta mañana estoy recluida en una silla alta en una casa de tallarines, a una manzana de nuestro apartamento. A mí me gustaría mucho más estar jugando a la rayuela con mis amigas. Las sillas altas siempre me dan ganas de ponerme a saltar encima de ellas. No me gusta nada que me cuelguen y me oscilen los pies en el aire. Hoy mamá ya me ha advertido dos veces que no me suba a la silla ni me ponga de pie en ella. Yo me conformo con agitar las piernas bajo la mesa.

A mamá y a papá les gusta llevarnos a una casa de tallarines por las mañanas, antes de que papá se vaya a trabajar. Como de costumbre, el local está lleno de gente que desayuna. El tintineo de las cucharas sobre el fondo de los cuencos, el ruido que hace la gente al sorber té y sopa caliente, el olor a ajo, cilantro, jengibre y caldo de carne que hay en el aire me produce ruidos de hambre en el estómago. Frente a nosotros un hombre se mete tallarines en la boca con palillos. A su lado, una muchacha moja un trozo de pollo en un platito de salsa hoisin , mientras su madre se limpia los dientes con un mondadientes. La sopa de tallarines es uno de los desayunos tradicionales de los camboyanos y de los chinos. Nosotros solemos tomarla; o bien pan francés y café helado cuando queremos hacer un desayuno especial.

–Estate quieta ahí sentada –dice mamá, mientras baja la mano para pararme la pierna en plena oscilación; pero yo acabo por darle una patada en la mano. Mamá me dirige una mirada severa y me da una palmada rápida en la pierna.

»¿Es que no puedes estarte quieta? Ya tienes cinco años. Eres una niña muy revoltosa. ¿Por qué no puedes ser como tus hermanas? ¿Cuándo vas a convertirte en una señorita como es debido? –suspira mamá. Naturalmente, yo ya se lo he oído decir otras veces.

Debe de ser duro para ella tener una hija que no se comporta como una niña, ser tan hermosa y tener una hija como yo. Las amigas de mamá la admiran por su altura, por su esbeltez y por su piel blanca como la porcelana. Suelo oírlas hablar de la belleza de su cara, cuando creen que ella no las oye. Hablan delante de mí con libertad, porque soy niña y creen que no entiendo. Así pues, sin hacer caso de mi presencia, comentan sus cejas que forman un arco perfecto; sus ojos en forma de almendra; su nariz alta y recta, de occidental, y su cara ovalada. Mamá, con su metro setenta, es una amazona entre las mujeres camboyanas. Mamá dice que si es tan alta es porque es de pura raza china. Dice que algún día yo también seré alta gracias a mi ascendencia china. Espero que así sea, pues ahora la cabeza me llega hasta la cadera de mamá.

–La princesa Monineath de Camboya tiene fama por su corrección –sigue diciendo mamá–. Dicen que anda de una manera tan silenciosa que nadie la oye llegar. Sonríe sin enseñar los dientes. Habla con los hombres sin mirarles a los ojos. ¡Qué dama tan elegante! –añade mamá, mirándome y sacudiendo la cabeza.