Anne Perry

El Brillo de la Seda

The Sheen on the Silk (2010)

El joven se detuvo en los escalones mientras adaptaba los ojos a las sombras. La luz de la antorcha que parpadeaba sobre la superficie del agua confería a los pasadizos de la gran cisterna subterránea la apariencia de una catedral medio anegada. Tan sólo era visible la parte superior de las columnas, que soportaban el techo abovedado. No se oía sonido alguno, salvo el susurro del aire húmedo y el eco amortiguado de un goteo en algún lugar oculto a la vista.

Besarión estaba de pie en la plataforma de piedra situada a escasa distancia por debajo de él, cerca del borde del agua. No parecía estar asustado, de hecho su bello semblante con su pelo negro ondulado reflejaba la calma y la serenidad, casi propias de otro mundo, de un icono. ¿De verdad eran tan absorbentes sus creencias?

Suplicó a Dios si no existía un modo de evitar aquello, incluso a esas alturas. El joven tenía frío. El corazón le retumbaba en el pecho y notaba las manos agarrotadas. Había ensayado todos los argumentos, pero seguía sin estar preparado. No lo estaría nunca, pero ya no quedaba tiempo, mañana sería demasiado tarde.

Bajó otro peldaño más, y Besarión se volvió, con las facciones contraídas un instante por el miedo, para a continuación relajarlas al reconocer al intruso.

– ¿Qué sucede? -preguntó un poco cortante.

– Necesito hablar contigo. -El joven descendió el resto de los escalones hasta quedar al nivel del agua, a un par de pasos de Besarión. Tenía las manos sudorosas y estaba temblando. Habría dado todo lo que poseía por haber evitado aquello.

– ¿De qué? -dijo Besarión en tono impaciente-. Todo está en su sitio. ¿De qué más hay que hablar?

– No podemos hacerlo -respondió él con sencillez.

– ¿Tienes miedo? -preguntó Besarión. Bajo la luz oscilante su expresión resultaba impenetrable, pero la seguridad que transmitía su voz era absoluta. ¿Es que jamás flaqueaba su fe, su certidumbre?

– No tiene que ver con el miedo -replicó el joven-. Eso se supera con arrojo. Pero si estamos equivocados, eso no lo enmendará.

– Pero no estamos equivocados -dijo Besarión con vehemencia-. Un rápido acto de violencia para evitar que sobrevenga una era de lento declive hacia la barbarie del intelecto y la corrupción de nuestra fe. ¡Ya hemos superado todo eso!

– No estoy hablando de que estemos equivocados en lo moral. Comprendo que hay que sacrificar a uno para salvar a muchos. -Hizo ademán de echarse a reír, pero se atragantó con su propio aliento. ¿Sería Besarión capaz de entender la imposible ironía de aquello?-. Me refiero a que nos equivoquemos al juzgar. -Odió decir aquello-. Miguel es quien está en lo cierto, no tú. Para sobrevivir necesitamos de su destreza, de su astucia, de su ingenio para negociar, para manipular, para que nuestros enemigos se vuelvan unos contra otros.

Besarión estaba atónito. Incluso en aquellas sombras cambiantes, se le notaba en todas las facciones de su rostro y en el ángulo formado por la cabeza y los hombros.

– ¡Traidor! -Fue un gruñido de perplejidad-. ¿Y la Iglesia? ¿También estás dispuesto a traicionar a Dios?

Aquello era lo que había temido. Besarión no era capaz de reconocer su incompetencia para asumir el mando. ¿Por qué no lo había visto antes él mismo? Sus esperanzas lo habían cegado, y ahora ya no le quedaban opciones.

– Si la ciudad cae, no salvaremos a la Iglesia, y si hacemos lo que tenemos planeado para mañana, la ciudad caerá -dijo con voz temblorosa.

– ¡Judas! -replicó Besarión con rencor. Se volvió con rabia, y al no encontrar resistencia dio un traspié.

Era terrible, como suicidarse, salvo que la alternativa era inimaginablemente peor. Además, ni siquiera había tiempo para pensar. Estaba temblando y sentía un fuerte malestar en el estómago, pero aun así lo hizo. Arremetió contra Besarión con todas sus fuerzas y oyó el impacto que éste produjo al chocar contra el agua, seguido del grito de sorpresa. Aprovechando que todavía estaba aturdido, el joven se lanzó a por él. Encontró su cabeza y asió con ambas manos el cabello tupido y rizado, se lo retorció y se echó encima con todo su peso para sumergirlo y mantenerlo bajo el agua, fría y clara.

Besarión se debatió intentando forcejear hacia arriba, sin nada en que apoyarse. Luchaba contra un hombre más delgado y más fuerte que él, e igualmente dispuesto a sacrificar todo lo que tenía por una creencia.

Por fin cesó el intenso chapoteo. Se instaló el silencio proveniente de las sombras que se extendían más allá de los pasillos y el agua volvió a aquietarse.

El joven se agachó en cuclillas sobre las piedras, helado y descompuesto. Pero aún no había terminado. Se obligó a sí mismo a incorporarse. Le dolía el cuerpo como si lo hubieran apaleado, y mientras subía los peldaños comenzaron a rodarle las lágrimas por la cara.

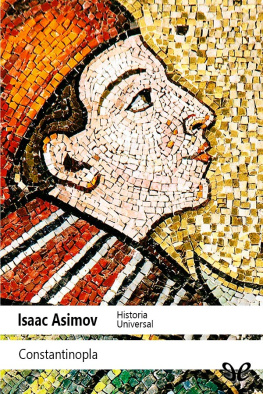

Ana Zarides, de pie en el embarcadero de piedra, contemplaba las aguas oscuras del Bósforo en dirección al faro de Constantinopla. Su fuego iluminaba el firmamento con un majestuoso haz de luz que se recortaba contra las pálidas estrellas del mes de marzo. Era una vista muy hermosa, pero ella estaba esperando a que el amanecer le mostrara los tejados y, uno por uno, los maravillosos palacios, las iglesias y las torres que sabía que estaban allí.

Las olas, cuyas crestas eran apenas visibles, traían un viento frío. Las oía chocar y sisear contra los guijarros. Allá a lo lejos, en el promontorio, los primeros rayos del sol tocaron una cúpula gigantesca, de cien, doscientos pies de altura. Al cabo de unos instantes pareció adquirir un suave resplandor rojo, como si la iluminara un fuego interno. Tenía que ser Santa Sofía, la iglesia más grandiosa del mundo, que no sólo era la más bella, sino el corazón y el alma de la fe cristiana.

Ana la contempló mientras la luz diurna se iba intensificando. Comenzaron a distinguirse otros tejados, una maraña de ángulos, torres y cúpulas. A la izquierda de Santa Sofía vio cuatro columnas altas y esbeltas, recortadas como agujas contra el horizonte. Sabía lo que eran: monumentos a algunos de los más grandes emperadores del pasado. Allí debían de encontrarse también los palacios imperiales, y el hipódromo, pero lo único que se veía eran sombras, reflejos blancos de mármol aquí y allá, más árboles y los interminables tejados de una ciudad más grande que Roma o que Alejandría, Jerusalén y Atenas.

Ahora veía con claridad la estrecha franja del Bósforo, que ya comenzaba a llenarse de embarcaciones. Haciendo un esfuerzo logró distinguir la enorme muralla que recorría la costa y parte de los puertos que había a sus pies, atestados de cascos y mástiles imposibles de discernir, todos navegando por la superficie calma dentro de las escolleras.

El sol iba elevándose en un cielo pálido, una bóveda luminiscente inyectada de fuego. Al norte, el tramo curvo del Cuerno de Oro mostraba una tonalidad de bronce fundido entre sus orillas.

La primera barca de pasajeros del día se dirigía hacia ellos. Preocupada una vez más por cómo la verían los extranjeros, Ana se acercó al borde del embarcadero y observó las tranquilas aguas que se mecían al abrigo de la piedra. Vio su imagen reflejada, sus serenos ojos grises, su rostro fuerte pero vulnerable, sus pómulos salientes y su boca suave. El brillante cabello le caía a la altura del mentón, sin los arreglos ni los adornos propios de las mujeres, y sin ningún velo que lo ocultara.

La barca se encontraba ya a menos de cien pasos. Era una embarcación ligera, de madera, suficiente para transportar a media docena de pasajeros. El remero luchaba contra la fuerte brisa y las tenaces corrientes, que allí, donde Europa se encontraba con Asia, resultaban muy traicioneras. Ana respiró hondo, y al hacerlo notó los fuertes vendajes que le apretaban el pecho y el ligero relleno en la cintura que disimulaba sus formas de mujer. A pesar de toda su experiencia, todavía le resultaba incómodo. Sintió un escalofrío, y se ciñó un poco más la capa.

Página siguiente