Datos biográficos

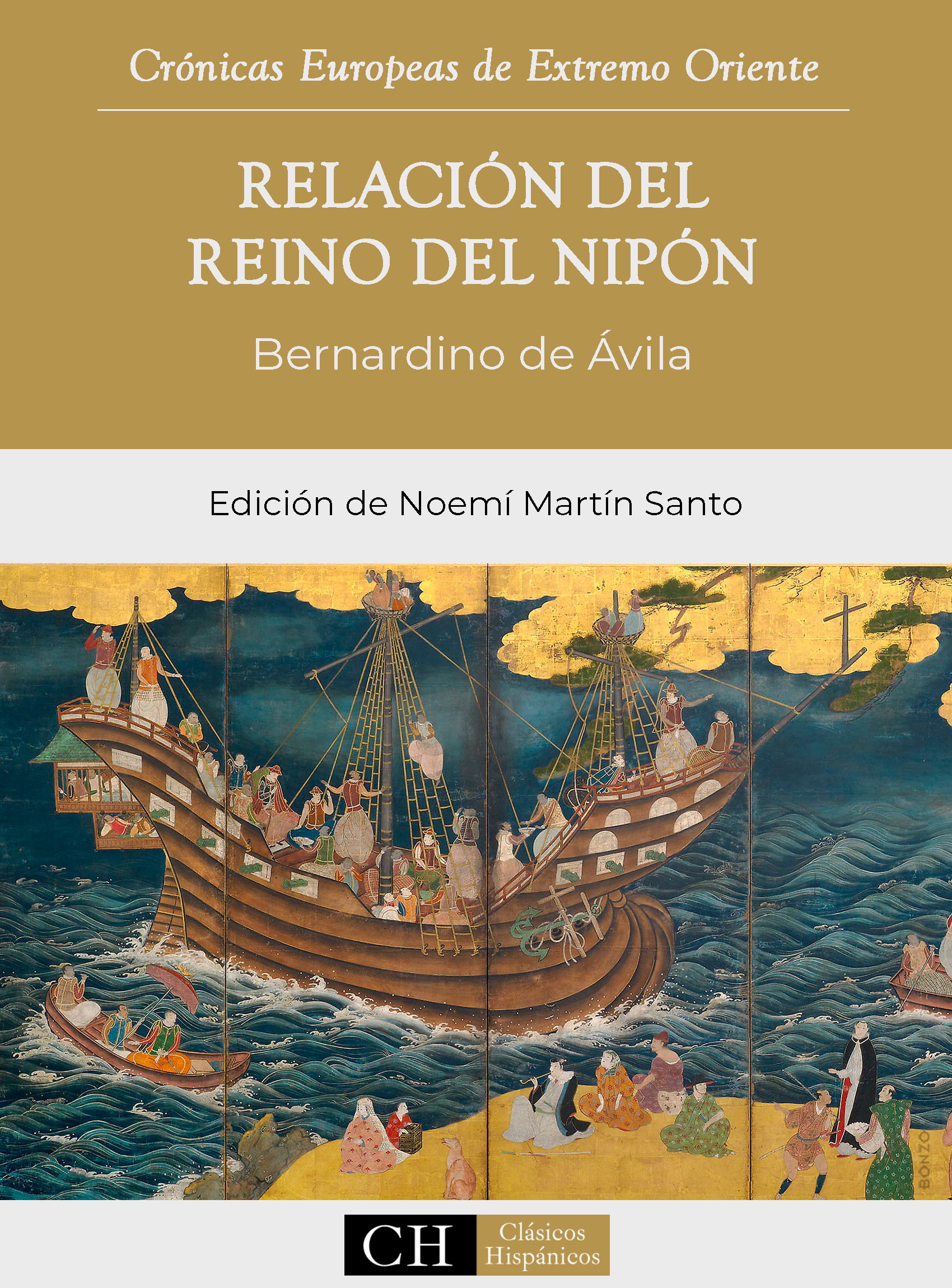

Bernardino de Ávila Girón (f. 1619?) fue un mercader español que vivió entre Japón y Filipinas a finales del siglo XVI y principios del XVII. En 1583 partió de Sevilla hacia Nueva España, y de ahí a Manila, donde residió hasta 1594. Ese año el gobernador Pedro de Rojas le condenó a muerte a causa de un crimen, del que se libró marchándose a Japón. Se estableció en Nagasaki hasta 1598, cuando regresó a Manila y viajó por varias ciudades asiáticas. En 1607 regresó a Japón definitivamente hasta su desaparición el 28 de junio de 1619, fecha en la que se pierde su pista.

Nos ha llegado muy poca información sobre su vida. Posiblemente nació en Ávila, pero no se sabe a qué se dedicaba antes de llegar a Filipinas o cuáles fueron los propósitos de sus viajes (mencionados brevemente en la Relación). Sí hay datos sobre varios de los oficios que desempeñó: en Manila fue mercader, alférez y regidor para el cabildo secular. En Nagasaki fue notario al servicio de los misioneros, para los que certificó reliquias de mártires. También negoció con tejidos, y hasta es posible que fuera espía. Parece que le fue bien, es posible que se hiciera rico, puesto que menciona que posee una casa y que tiene esposa, hijos e incluso esclavas.

Como vecino de Nagasaki, vio la ruptura de las relaciones entre Japón y Europa, asistió al martirio de veinte japoneses y seis misioneros de 1597, participó en las procesiones organizadas por los japoneses cristianos en 1615 (un año después de la expulsión de los misioneros), posiblemente escondió a alguno de ellos en su casa, y quizás fue descubierto y ejecutado por ello. Su interés por la sociedad en la que vivió le llevó a escribir la Relación del Reino del Nipón a que llaman corruptamente Japón, la única obra en español que refleja el testimonio de un mercader sobre cristianismo japonés en los siglos XVI y XVII.

Bernardino es el único seglar con un libro tan extenso y un conocimiento tan profundo de la sociedad japonesa, pero no el único escritor. Los misioneros llevaban mandando cartas, crónicas e informaciones a Europa desde la llegada de los primeros jesuitas. Las dos embajadas que los nobles nipones enviaron hasta Roma se esperaban con gran anticipación. Estas dos visitas al Papa, así como los relatos de misioneros, mercaderes y embajadores, muestran una sociedad con una organización política y socioeconómica demasiado compleja para ser considerada como “bárbara”.

Bernardino se acerca a esta complejidad con una mirada peninsular, mirada que sufrió paulatina erosión y se desmoronó con la expulsión de los misioneros en 1614. Fue testigo de la decadencia del cristianismo que introdujeron en Japón el jesuita Francisco Javier y sus compañeros. En 1549, varios misioneros de la Compañía de Jesús comenzaron a predicar en tierras niponas, se ganaron la simpatía de Oda Nobunaga (primero de los grandes unificadores) y consiguieron la exclusividad de la misión japonesa mediante la bula Ex pastorali officio que el Papa Gregorio XIII promulgó el 28 de enero de 1585. Sus actividades religiosas y comerciales despertaron las sospechas del segundo unificador, Toyotomi Hideyoshi, que en 1587 decretó su expulsión. Aunque tal expulsión nunca se llevó a cabo, los bateren (“padres” en japonés) vieron a partir de 1592 la llegada de misioneros de órdenes mendicantes (dominicos, franciscanos y agustinos) con métodos de evangelización diferentes. Los franciscanos comenzaron a predicar en contra de las órdenes de Hideyoshi y de los consejos de los jesuitas. Los resultados fueron devastadores, y el castigo ejemplar.

En 1597, Hideyoshi mandó crucificar a seis misioneros franciscanos y a veinte japoneses cristianos. Los mártires fueron mutilados y paseados por pueblos y ciudades como advertencia para extranjeros y japoneses, y crucificados ante la multitud cristiana y gentil de Nagasaki. Aún se barajan los motivos de la severidad del castigo: el naufragio del galeón de Manila San Felipe y la rapiña de su botín, o quizás la indiscreción del piloto Francisco de Olandia, que llevó a Hideyoshi a sospechar una posible invasión española. Ante las cruces, una tabla dejaba claro el motivo del castigo: los misioneros extranjeros habían predicado el cristianismo en contra de su prohibición.

Bernardino asistió a la crucifixión y escribió sobre ello y sobre muchas de las persecuciones de cristianos y martirios que siguieron. Estaba en Japón cuando comenzó el mandato del tercero de los unificadores, Tokugawa Ieyasu. Los Tokugawa establecieron la capital en Edo (la actual Tokio) en 1603. Los caminos se hicieron más seguros, se desarrollaron la cultura popular urbana y las artes, al tiempo que se instauraba la autarquía. Con la política de “país cerrado” o sakoku, el comercio con Europa se limitó al barco de la VOC holandesa en la isla de Deshima y se prohibió el cristianismo.

De todo fue testigo Bernardino, que primero como observador y después como notario retrata una sociedad que los españoles no logran categorizar: los japoneses no son los “indios” de las Américas ni Filipinas, ni los “moros” enemigos de la cristiandad. Al principio escribe sobre el carácter “belicoso” de los samuráis, la compleja organización territorial y económica, los elaborados rituales de la cultura marcial, las sofisticadas costumbres sociales, etc. En esa compleja sociedad participó (excepto entre 1598 y 1607, en que viajó por Asia) hasta 1619. En 1614, las autoridades espirituales tuvieron que abandonar el territorio japonés y solamente quedaron los mercaderes. Los misioneros que permanecieron comenzaron a predicar en la clandestinidad. Ante estas circunstancias, Bernardino necesitaba encontrar un referente para mantener viva su fe, y fueron los cristianos japoneses, que escogieron la tortura y la muerte a la apostasía, los que le demostraron que sus creencias seguían vivas.

Sobre estos valientes cristianos escribe en su Relación. Los cristianos nuevos, porfiados hasta la muerte en la defensa de una fe extranjera, asombran a Bernardino, que comenzó a recopilar toda la información posible sobre los mártires japoneses, ya sea por cartas de misioneros o por su propia observación y relaciones con cristianos japoneses. Su situación de seglar le otorgó cierta libertad: pudo desplazarse por Nagasaki para comprobar si los milagros sobre los que se rumoreaba eran ciertos, o para conocer en persona a supervivientes de martirios.

Mientras tanto, los europeos se iban marchando y los japoneses iban muriendo o apostatando. En su soledad, Bernardino retrata a una gente que al principio es extraña y acaba convirtiéndose en heroica: samuráis cuyo martirio semeja un ritual de suicidio