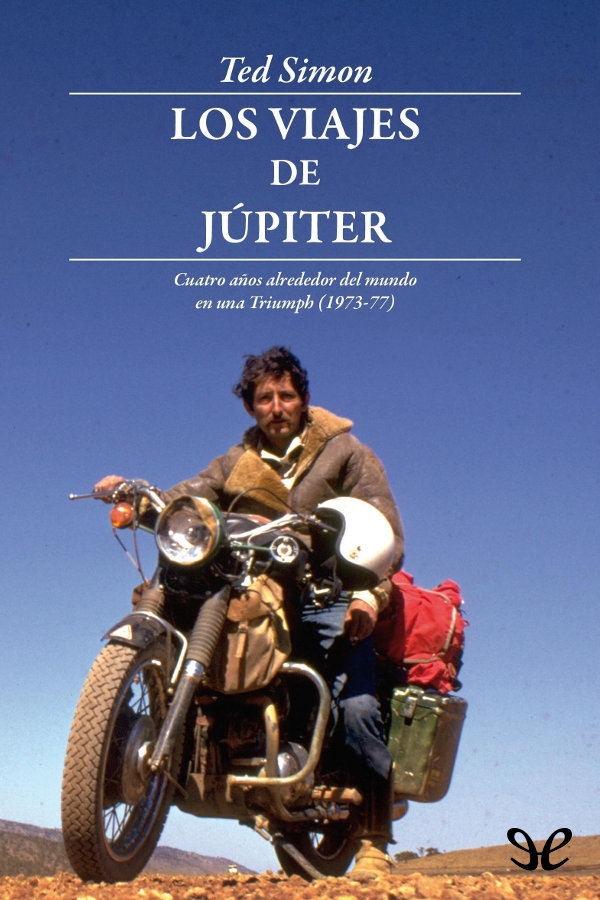

Solo en una negra y lluviosa noche de Londres, Ted Simon montó en una motocicleta dispuesto a dar la vuelta al mundo. Recorrió toda África desde Túnez a ciudad de El Cabo, y después toda la América Latina a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Chile hasta Colombia. Siguió la “huella de los gringos” hasta California, recorrió Australia y finalmente atravesó el continente asiático para llegar de nuevo a Europa. Solamente en la India invirtió nueve meses y anduvo dieciocho mil kilómetros. El viaje le llevó en conjunto cuatro años, y en su transcurso recorrió más de cien mil kilómetros, superando por el camino guerras, revoluciones, accidentes y hasta encarcelamientos.

Los viajes de Júpiter es el relato personalísimo de un viaje extraordinario. Sus páginas rebosan de gentes y anécdotas llenas de humor y de agudas observaciones. El hilo conductor es la persistente lucha del autor con sus propios temores y la búsqueda de un sentido a su odisea. Desplazándose y despidiéndose sin cesar, cruzando constantemente fronteras políticas, físicas, emocionales y espirituales, tiene que romper todas las barreras de los prejuicios, el idioma y las costumbres, hasta acabar descubriendo en sí mismo una inesperada capacidad para establecer contacto con toda clase de personas y para influir en sus vidas.

Al final, en la India, tierra de dioses por excelencia, un vidente le sugiere la posibilidad de que tal vez sea Júpiter y él intenta poner en práctica esta hermosa idea. El experimento es efímero, pero le conduce a otras verdades.

Ted Simon

Los viajes de Júpiter

Aventura vivida 12

Título original: Jupiter’s travels

Ted Simon, 1979

Traducción: María Antonia Menini Pagès

Para Guschi

«LOS VIAJES DE JÚPITER»

Recorrido total: 97 582 km (de los cuales 28 407 km por mar, tren y transbordador).

JÚPITER

Cuando se me agotó también el depósito de reserva y el motor se atascó y se detuvo, adiviné que debía estar a unos quince o veinte kilómetros de Gaya. La idea se me antojaba desagradable. Tal vez significara que tendría que pasar la noche allí y en algún lugar había leído que Gaya era la ciudad más sucia de la India.

Dejé que la moto se apartara rodando del asfalto de la carretera y se deslizara hacia la hierba que crecía a la sombra de un árbol. El tronco del árbol era vigoroso y retorcido, las raíces recias y prominentes y su corteza gris y rugosa. Unos colgantes arracimamientos de menudas hojas secas proporcionaban una moderada sombra. Era un árbol muy común en la India, pese a que todavía no lograba recordar su nombre.

Introduje los guantes en el casco y permanecí de pie junto a la moto, mirando a uno y otro lado de la carretera rural y contemplando un verde campo de trigo mientras me preguntaba quién me iba a ayudar esta vez y a qué conduciría todo ello. No dudaba de que la ayuda iba a llegar y de que, junto con ella, se iba a producir con toda probabilidad algún inesperado cambio en mi suerte. Había tardado años en alcanzar aquel grado de confianza y serenidad y, mientras aguardaba, me permití el lujo de gozar del placer de saberlo.

Mis pensamientos recorrieron los años y kilómetros del viaje, siguiendo las huellas del temor creciente y menguante a lo largo del camino, tratando de abarcarlo en su totalidad y de tranquilizarme con la idea de que había habido efectivamente un principio. Sin un principio, ¿cómo podía haber un final? A veces, y ahora con mayor frecuencia, notaba que el cansancio invadía mis huesos, descolorándome la retina y levantando una bruma en el horizonte de mi mente. Muy pronto tendría que terminar. Pasaban muchos hombres por la carretera. Casi todos iban enfundados en holgadas prendas de algodón originariamente blancas, pero completamente manchadas ahora por la tierra pardo rojiza de Biliar. Éstas recibían la suave luz del sol mientras la gente avanzaba bajo los árboles como pálidas sombras que no ocuparan espacio. Se veían muy pocos vehículos motorizados por la carretera. Algunos hombres iban montados en bicicletas y unos cuantos llevaban carros de bueyes o bien se desplazaban en coches tirados por un caballo. Había también algunos ruidosos rickshaws motorizados que son como una especie de scooters de tres ruedas con espacio para pasajeros.

No era probable que les sobrara gasolina. En el estado de Bihar se podían pagar tres o cuatro comidas con el importe de un litro de gasolina.

Se acercó un taxi lleno de personas inclinadas hacia delante. El conductor aparecía encorvado sobre el volante con el oscuro rostro, vacío de toda expresión, comprimido contra el parabrisas. Las ruedas brincaban arriba y abajo sobre las desigualdades del piso de la carretera y el taxi se deslizaba y se estremecía sobre las ondulaciones de alquitrán como tratando de escapar, impulsado hacia su destino gracias tan sólo a las oraciones concertadas de las personas que iban en su interior.

Para entonces, varios hombres se habían detenido con el propósito de observarme, reanudando luego a regañadientes su camino, pero ahora vino uno que hablaba un poco de inglés. El color de su tez y sus rasgos indicaban que era un brahmán, aunque su cuerda anudada, caso de que la tuviera, se hallaba oculta por el chal y la saya. Me dijo inmediatamente que era muy pobre. Yo le contesté diciendo que no tenía gasolina.

—La aldea está allí —dijo—. No lejos.

Hizo detener a un hombre que se estaba acercando lentamente en bicicleta, con una bolsa de la compra colgada de los manillares, y le habló en hindi.

—Dice que tendrán gasolina. Son tres kilómetros. No lejos.

Le di las gracias y esperé. Estaba seguro de que no habría gasolina en la siguiente aldea, pero no podía decirlo. Hubo más palabras pronunciadas en hindi.

—Este hombre irá con su bicicleta. ¿Cuánta gasolina quiere?

No me parecía que el hombre se hubiera ofrecido voluntariamente, si bien daba la impresión de acatar sin reservas la autoridad del brahmán.

—Estupendo —dije—. Necesitaré un litro —añadí, mientras empezaba a buscar el dinero en los bolsillos.

—No, no, buen señor. Podrá pagar después. Ahora él se irá.

La profecía del brahmán se cumplió instantáneamente. El hombre dio la vuelta en su bicicleta y se fue. El brahmán volvió a mencionar con carácter de interés puramente académico, que era pobre, añadiendo esta vez que yo era rico. Me pareció que estaba tratando de entablar una especie de diálogo, el cual se traduciría, sin que él tuviera siquiera que desearlo, en la entrega por mi parte de mi fortuna y en la prosecución de mi camino a pie. Es muy posible que así hubiera ocurrido en la antigua leyenda india, pero yo no era el Guerrero por el que él me había tomado y él no era lo suficientemente Sabio para mí, aunque poseyera cierto aire de sagacidad.

Por lo tanto, me retiré cortésmente de la conversación y me senté bajo el árbol para escribir y disfrutar de la tarde. Era febrero. La atmósfera era todavía fresca y dorada y reinaba también la paz, una especie de distanciamiento que sólo muy raras veces había observado en los lugares públicos de la India. Me parecía un momento perfecto para anotar por escrito todo lo que se había estado acumulando en mi mente desde el día en que, cuatro días antes, había cometido mi gran error.

En los tres años que llevaba de viaje, nunca había cometido un error como aquél. Había proyectado desplazarme a Calcuta desde Darjeeling, un recorrido muy largo para efectuarlo en un solo día por las carreteras indias, pero la autopista de allí es mejor que la mayoría. Discurre paralela a la frontera con Bangla Desh y, durante un trecho, sigue el curso del Ganges. Lo que yo había hecho al encontrar el Ganges había sido tomar la autopista que se dirige corriente arriba hacia Patna y Benarés. Pero ¿lo había