SHAUN BYTHELL

DIARIO DE UN LIBRERO

TRADUCCIÓN DE ANTONIO LOZANO

BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK

© Shaun Bythell, 2018

© Traducción: Antonio Lozano Sagrera

© Malpaso Ediciones, S. L. U.

C/ Diputació, 327, pral. 1.ª

08010 Barcelona

www.malpasoed.com

Título original: The Diary of a Bookseller

ISBN: 978-84-17081-87-4

Primera edición: junio de 2018

Diseño de interiores: Sergi Gòdia

Maquetación: Palabra de apache

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

FEBRERO

¿Quería ser un librero de métier? Pese a la amabilidad de mi jefe y algunos días felices que pasé en la tienda, no.

GEORGE ORWELL , «Bookshop Memories», Londres, noviembre de 1936.

Resulta comprensible que Orwell se resistiera a dedicarse a vender libros. Circula un estereotipo sobre los propietarios de librerías que los retrata como seres impacientes, intolerantes y antisociales —una imagen que Dylan Moran representó a la perfección en Black Books—, un retrato muy certero (en general). Por descontado que hay excepciones y muchos libreros no responden a esta imagen. Desgraciadamente, yo sí lo hago. Sin embargo, no siempre fue así. Recuerdo que, antes de comprar la librería, me consideraba un individuo amigable y con buena disposición. El bombardeo de preguntas cargantes, los aprietos financieros del negocio, las discusiones constantes con los empleados y la serie infinita de clientes agotadores y abonados al regateo me han reducido a esto. ¿Cambiaría algo? No.

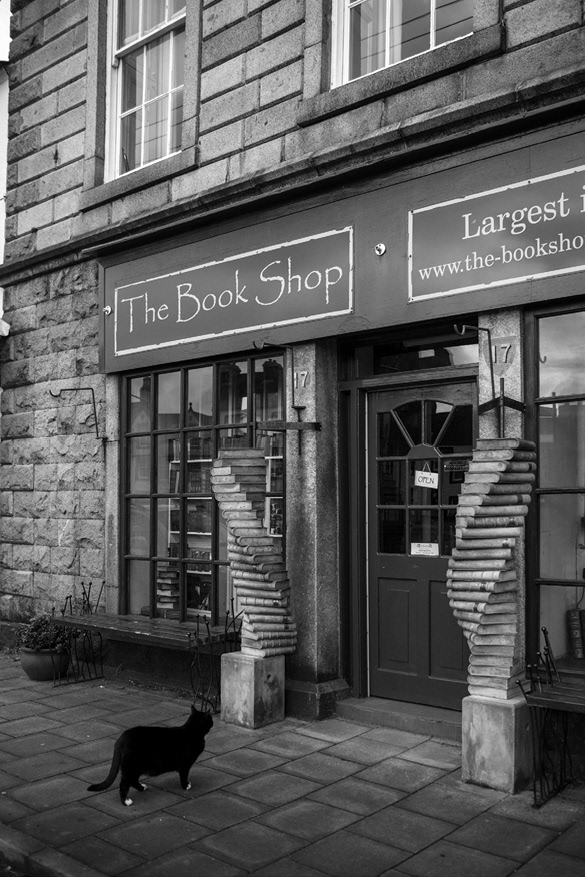

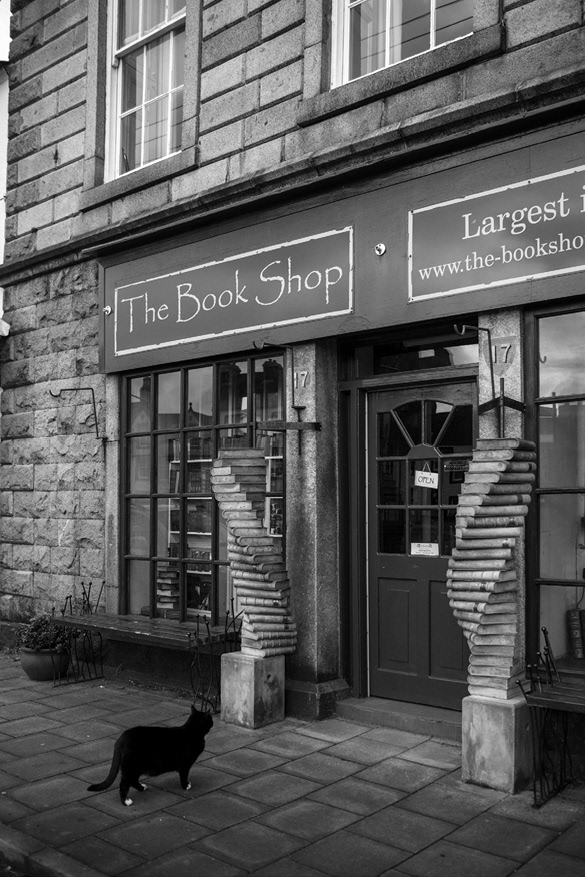

La primera vez que vi The Book Shop, en Wigtown, tenía dieciocho años, me encontraba de regreso en mi ciudad natal y estaba a punto de marcharme a la universidad. Recuerdo vívidamente pasar por delante de la librería con un amigo y expresarle mi convencimiento de que habría cerrado antes de que acabara el año. Doce años después, durante una visita navideña a mis padres, entré para ver si tenían un ejemplar de Three Fevers de Leo Walmsley. Empecé a conversar con el dueño y le comenté lo difícil que me estaba resultando encontrar un empleo que me satisficiera. Me sugirió que le comprara la librería, ya que deseaba jubilarse. Cuando le dije que no tenía un penique, me respondió: «No te hace falta dinero. ¿Para qué crees que sirven los bancos?». Al cabo de menos de un año, el 1 de noviembre de 2001, exactamente un mes después de cumplir los treinta y uno, el negocio pasó a mis manos. Antes de hacerme con él quizá debería haber leído «Bookshop Memories», un ensayo que George Orwell publicó en 1936 y que ha conservado intacta su vigencia. El texto es una especie de advertencia para todos aquellos ingenuos que, como yo, creíamos que la venta de libros de viejo era una situación idílica en la que te pasabas el día sentado en una mecedora frente a un fuego crepitante, con los pies en alto y enfundados en unas pantuflas, fumando en pipa y leyendo Decadencia y caída del Imperio romano de Gibbon mientras una ristra de encantadores clientes iban entrando en la librería para brindarte conversaciones inteligentes hasta que llegaba la hora de regresar a casa con los bolsillos llenos. La realidad no podía ser más diferente. Entre todas las observaciones que Orwell realiza en el citado ensayo, puede que la más pertinente sea la siguiente: «la mayoría de las personas que entraban habrían sido una molestia en cualquier sitio pero lo eran especialmente en una librería».

Entre 1934 y 1936, mientras escribía Que no muera la aspidistra, Orwell trabajó a tiempo parcial en la librería Booklover's Corner de Hampstead. Su amigo Jon Kimche lo describió como alguien aparentemente reacio a venderle nada a nadie, una actitud que sin duda les resultará familiar a muchos libreros. De cara a ilustrar las similitudes —y, a menudo, las diferencias— entre la vida en una librería de hoy en día y en los tiempos de Orwell, cada mes referenciado en este libro arranca con un extracto de «Bookshop Memories».

El Wigtown de mi infancia era un lugar muy animado. Mis dos hermanas menores y yo crecimos en una pequeña granja a una milla de la ciudad. Esta última se nos antojaba una metrópolis vibrante en comparación con las llanuras salpicadas de ovejas y marismas que conformaban la granja. Apenas un millar de personas viven en ella y se ubica en Galloway, un olvidado rincón al sudoeste de Escocia. El paisaje característico de Wigtown lo forman unas colinas de pequeño tamaño surgidas de glaciares (los drumlins) que puntean una península llamada los Machars (palabra procedente del término gaélico machair, que significa «pradera fértil y baja»), delimitada por cuarenta millas de costa que tienen de todo, desde playas de arena a acantilados, pasando por cuevas. Al norte se hallan las Galloway Hills, una zona asilvestrada muy bella y casi despoblada por la que serpentea el sendero Southern Upland Way. La ciudad está presidida por los County Bulidings, un imponente ayuntamiento al estilo francés que antaño acogió la sede municipal de lo que localmente se conoce como the Shire [el condado]. Durante muchos años, la economía de Wigtown reposó sobre las espaldas de una fábrica cooperativa de productos lácteos y de la destilería de whisky más meridional de Escocia, Bladnoch. Entre ambas empleaban a buena parte de la población en edad de trabajar. Por aquel entonces la agricultura ofrecía muchas más oportunidades a los granjeros que hoy, de modo que el trabajo abundaba tanto en la propia ciudad como en los alrededores. La fábrica de productos lácteos cerró en 1989 y dejó a 143 personas en la calle; la destilería —fundada en 1817— bajó la persiana en 1993. El impacto cambió la fisonomía de la ciudad. Donde antes había una ferretería, una verdulería, una tienda de regalos, una zapatería, una tienda de caramelos y un hotel, ahora habían puertas cerradas y ventanas tapiadas.

En la actualidad, sin embargo, se ha recuperado cierto nivel de prosperidad, que ha traído consigo motivos para el optimismo. Los edificios vacíos que antes conformaban la fábrica de productos lácteos los han ocupado pequeños negocios: un herrero, un estudio de grabación y un fabricante de fogones ocupan gran parte del espacio. Bajo la entusiasta iniciativa de Raymond Armstrong, un empresario norirlandés, la destilería reabrió en 2000 con una producción a pequeña escala. Wigtown también ha experimentado un cambio favorable de fortuna y hoy acoge a una comunidad de librerías y libreros. Se han retirado los tablones de puertas y ventanas y, detrás de ellas, florece ahora el pequeño comercio.

Todo aquel que ha trabajado en mi librería ha comentado en algún momento que la interacción con los clientes ofrece material de sobra para escribir un libro —ahí está Cosas raras que se oyen en las librerías de Jen Campbell para demostrarlo—, por lo que, aquejado de una memoria horrorosa, comencé a apuntar cosas a medida que me ocurrían, al modo de un aide-mémoire que en el futuro quizá me ayudará a escribir algo. Si la fecha de inicio se antoja arbitraria, es porque en efecto lo fue. Simplemente se me ocurrió empezar con esto un 5 de febrero y así fue como el aide-mémoire