Un día, una niña de apenas cinco años preguntó a su hermana, Oriana Fallaci, qué era la vida. La gran periodista y escritora italiana partía al día siguiente para el Vietnam, como corresponsal de guerra de un periódico de su país, y pensó que allí hallaría sin duda una respuesta válida tanto para ella como para su hermanita. Día a día, con la muerte constantemente al acecho, Oriana Fallad vivió momentos terribles como los de Dak To, Hué, Cholon, la alucinante ofensiva del Tet y el asedio de Saigón. Pasajero de un avión en una misión de bombardeo con bombas napalm, y siempre soldado sin armas en un país en guerra civil pero sin frentes, la joven periodista conoció personajes como François Pelou, corresponsal francés a quien ella llamaba su buena conciencia; el general Nguyen Ngoc Loan, el hombre más cruel de Saigón, a quien todos vimos en la pequeña pantalla matar a un vietcong que tenía atadas las manos, y que más tarde lloraría en brazos de Oriana Fallaci; al extraño y aparentemente contradictorio general Cao Ky, primer ministro sudvietnamita, a soldados del Vietnam y de los Estados Unidos, a guerrilleros vietcong, y sobre todo el absurdo espectáculo de la guerra.

Pero la respuesta que Oriana Fallaci buscaba para su hermana no la hallaría hasta el final, cuando, dejado el Vietnam, fue a México, también como corresponsal, para informar sobre la revuelta de los estudiantes que culminaría con los trágicos sucesos del 2 de octubre en los que Oriana Fallaci sería herida por una ráfaga de ametralladora.

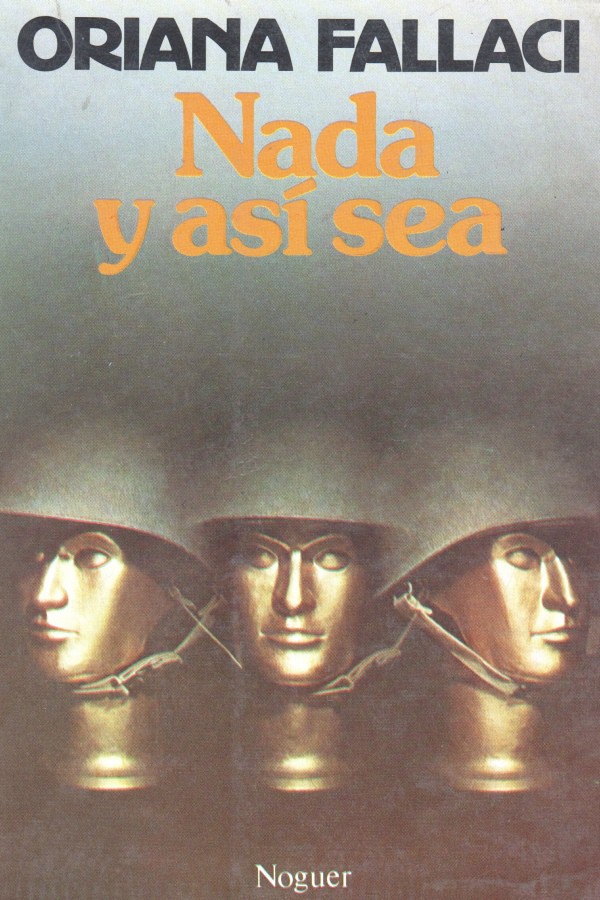

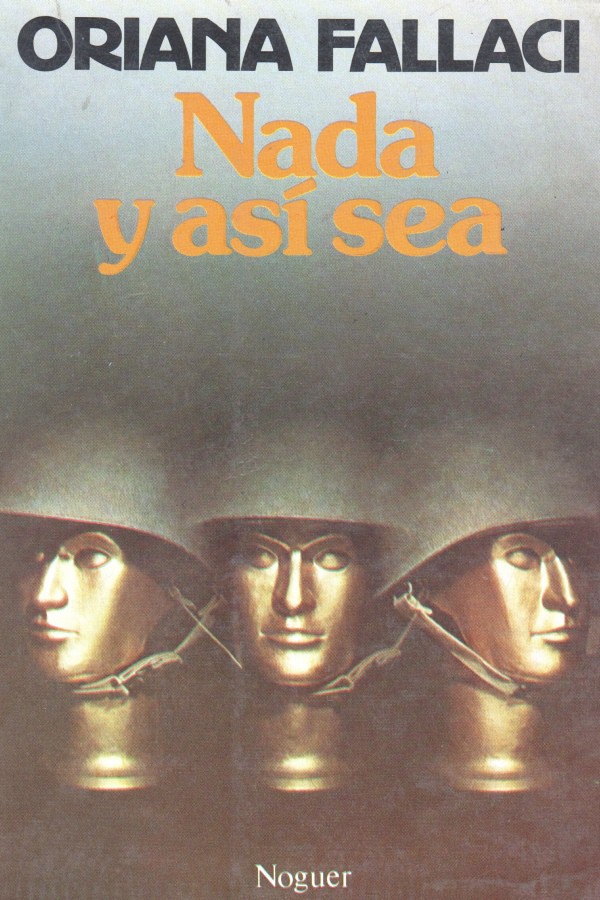

NADA Y ASÍ SEA las cuatro últimas palabras de una terrible plegaria nacida de la más profunda desesperación recoge todo lo que Oriana Fallaci vio y escuchó. De este diario ha nacido un apasionante relato que asume el perfil de una novela cuyos personajes son todos absolutamente reales y en el cual la autora deja constancia de sus terrores, su piedad y su rabia.

Brutal, desesperado, desbordante de humanidad y autenticidad, este libro es un acto de valor: una condena feroz y una invocación desgarradora para los hombres. NADA Y ASÍ SEA es un libro que irrita y seduce, pero en uno y otro caso es siempre aleccionador porque nos enseña algo que la Fallaci ha aprendido arriesgando: amar la vida.

ORIANA FALLACI

NADA Y ASÍ SEA

El Documento Vivo

Editorial Noguer, S. A.

Decimotercera edición: marzo 1985

Título original: Niente a cosí sia

Traducción: Fernando Gutiérrez

Diseño cubierta: Ubach

ISBN: 84-279-3818-7

© 1969 by Rizzoli Editore, Milano

© Editorial Noguer, S.A., Paseo de Gracia, 96, Barcelona, 1970 para la publicación en lengua española

Impreso en España - Printed in Spain

Depósito legal: B-5.517-1985

A François Pelou

CAPÍTULO I

Había entrado con breves pasos vacilantes, la prudencia de los niños cuando quieren algo. Apoyada en una maleta, comenzó a mirarme moviendo un pie de arriba abajo. Era noviembre y el viento invernal helaba los bosques de mi Toscana.

—¿De veras te vas?

—Sí, Elisabetta.

—Entonces me quedaré a dormir contigo.

Le dije que bueno, y corrió a buscar el pijama y su libro titulado La vida de las plantas; luego vino a mi lado, junto al lecho: minúscula, indefensa, contenta. Hacía pocos meses que había cumplido cinco años. Estrechándola entre mis brazos comencé a leerle el libro, y de pronto me miró a los ojos y me hizo esta pregunta:

—¿Qué es la vida?

No soy hábil con los niños. No sé adaptarme a su lenguaje, a su curiosidad. Le di una respuesta estúpida y la dejé insatisfecha.

—La vida es el tiempo que pasa entre el momento en que se nace y el momento en que se muere.

—¿Y nada más?

—Sí, Elisabetta. Nada más.

—Y ¿qué es la muerte?

—La muerte es cuando uno se acaba, y ya no estamos.

—¿Como cuando viene el invierno y un árbol se seca?

—Más o menos.

—Pero un árbol no se acaba, ¿verdad? Viene la primavera y entonces renace, ¿verdad?

—Con los hombres no sucede esto, Elisabetta. Cuando un hombre se muere es para siempre. Y no renace nunca más.

—¿También una mujer? ¿Un niño también?

—También una mujer, un niño también.

—¡No puede ser!

—Pues sí lo es, Elisabetta.

—¡No es justo!

—Lo sé. Duerme.

—Dormiré, pero no creo las cosas que me dices. Yo creo que cuando un hombre se muere hace como los árboles que se secan en invierno, pero luego viene la primavera y renacen, de manera que la vida tiene que ser otra cosa.

—También es otra cosa. Y si te duermes te la contaré.

—¿Cuándo?

—Mañana, Elisabetta.

Al día siguiente me había ido al Vietnam. Había guerra en el Vietnam y si uno es periodista, más tarde o más temprano acaba yéndose allí. Porque nos lo mandan o porque lo pedimos. Yo lo había pedido. Para darme a mí misma la respuesta que no sabía darle a Elisabetta, qué es la vida, para buscar los días en los cuales aprendí demasiado pronto que los muertos nunca renacen en primavera. Y ahora me encontraba en Saigón y mis ojos miraban sorprendidos sin ver la guerra: ¿dónde estaba la guerra? En el aeropuerto de Than Son Nhut los cazas a reacción, los helicópteros con las ametralladoras pesadas, los remolques con las bombas de napalm se alineaban junto a los soldados de aire triste. Pero esto no era todavía la guerra. Por la ciudad pasaban los jeeps con militares armados, camiones con pequeños cañones apuntando, convoyes con cajas de municiones. Pero esto no era todavía la guerra. Nada tiene que ver la guerra con los rickshaw que se zambullen ligeros, a golpes de pedal, en el tráfico, las aguadoras que corren a pasitos balanceando su mercancía sobre platos de balanza suspendidos de una caña de bambú, las minúsculas mujeres de largos vestidos y de cabellos sueltos que oscilan a sus espaldas como velos negros, las bicicletas, las motos, los niños con su caja con el betún y el cepillo para limpiarnos los zapatos, los taxis sucios y rápidos. Aquel noviembre de 1967 había un caos casi alegre en Saigón, ¿te acuerdas? Recuerda que llegaste a Saigón en noviembre de 1967 y apenas te diste cuenta de la guerra. Más bien parecía una posguerra: con las tiendas llenas de vituallas, las joyerías llenas de oro, los restaurantes abiertos, y el sol. Entrabas en un hotel y hasta funcionaba el ascensor, el teléfono y el ventilador del techo, y el camarero vietnamita estaba siempre atento a una señal tuya y sobre la mesa había constantemente un frutero con plátanos frescos y mangos, y no se pensaba en morir.

Luego, de repente, se hizo de noche y la guerra me laceró los oídos. Fue un disparo de cañón. Y luego otro y otro. Las paredes temblaban a las sacudidas, los cristales vibraban como si fueran a quebrarse y la lámpara del techo osciló amenazadoramente. Corrí hacia la ventana. En el horizonte el cielo estaba rojo, y reconocí la guerra, en la que aprendí demasiado pronto que no se renace en primavera. Y pensé que en aquel momento, en el resto del mundo, la polémica se desataba sobre los trasplantes de corazón: en el resto del mundo la gente se preguntaba si era lícito quitarle el corazón a un enfermo a quien le quedaban diez minutos de respiro para dárselo a otro enfermo a quien le quedaban diez meses de vida; aquí, en cambio, nadie se preguntaba si era lícito quitarle la existencia entera a un pueblo entero de jóvenes criaturas, sanas y con el corazón en su sitio. Y la ira se apoderó de mí y me penetró la piel, perforándome hasta el cerebro, y prometí escribir esta incoherencia, y de esta incoherencia forjé un diario para ti, Elisabetta. Tú que no sabes por qué me río tan fuerte cuando río, y lloro tan recio cuando lloro, y me contento con tan poco cuando me contento, y exijo tanto cuando exijo. Tú que no sabes que la vida es mucho más que el tiempo que transcurre entre el momento en que se nace y el momento en que se muere, en este planeta donde los hombres hacen milagros para salvar a un moribundo y las criaturas sanas los matan a cien, mil, un millón cada vez.