Prólogo

El rey del bosque

Che’n la mente m’è fitta, e or m’accora

La cara e buona imagine paterna

Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora

M’insegnavate come l’uom s’eterna:

E quant’io l’abbia in grado, mentre io vivo,

Convien che nella mia lengua si scerna.

D ANTE , Inferno, XV, vv. 84-87

He left me, with a kind of a valediction,

And faded on the blowing of the horn.

T. S. E LIOT , «Little Gidding», Four Quartets

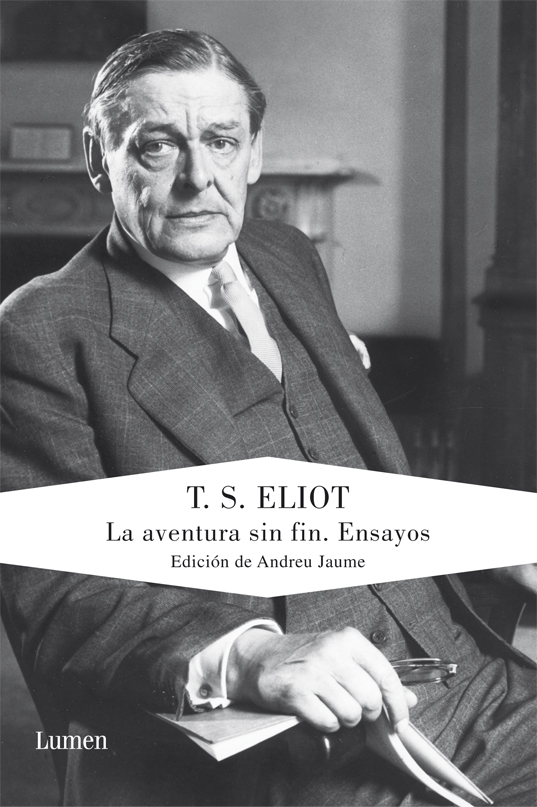

En varias ocasiones y siempre con el mismo énfasis, el crítico norteamericano Harold Bloom ha declarado que al empezar su carrera se propuso combatir las ideas estéticas de T. S. Eliot, el Sumo Pontífice bajo cuya autoridad se promulgaban entonces —era en la década de 1950— todas las leyes literarias de corte formalista que inspiraron al new cristicism, la escuela dominante en la crítica anglosajona desde los años treinta. Es verdad que tras la severa y recurrente impugnación de Bloom se trasluce una condena, en primer lugar, del temprano antisemitismo de Eliot, pero al mismo tiempo esa inicial declaración de hostilidades supone sobre todo un acto de desagravio a la tradición que Eliot, con intenciones políticas muy deliberadas, había marginado o despreciado a lo largo de su trayectoria crítica, en especial aquella representada por Milton y los románticos, aunque también —y este es un aspecto que habrá que matizar con mucho tiento— por Shakespeare, a quien, como es sabido, Bloom sitúa en el trono de un canon donde antes Eliot había coronado a otro poeta.

El juicio de Bloom, de todos modos, aunque constituya el lícito proceso de rebeldía agónica que se produce siempre en el albor de una nueva generación y que el propio T. S. Eliot protagonizó en su hora, adolece de cierta superficialidad y obvia el estatuto constituyente de la crítica de Eliot: su absoluta sumisión a su proyecto poético. Cuando Eliot, bajo su convincente disfraz de crítico imparcial y calvinista, condenaba, sobre todo en sus comienzos, a tal o cual autor o desviaba el curso de determinada corriente subterránea, estaba en secreto, como reconocería sin ambages al final de su vida —y como ocurre siempre que un gran poeta es también un excelente crítico— abonando el terreno en el que él y sus amigos iban a plantar su propia cosecha. Para Eliot, la crítica fue un instrumento literario y político primordial, el lecho de Procusto en el que tumbó a la tradición occidental para confeccionar el traje talar de su poesía.

Los ensayos recopilados en este volumen —ordenados según un criterio cronológico— describen con detalle el itinerario crítico de su autor a lo largo de más de cuarenta años, desde 1919 hasta 1961, desde una juventud brillante, provocadora y algo atrabiliaria hasta la serena lucidez de una senectud en apariencia más humilde. Se ha intentado divulgar una parte del pensamiento crítico de Eliot no tan reconocido como sus primeras y más polémicas intervenciones, aquellas con las que aun hoy se le identifica y que conforman, desde hace ya muchas décadas, uno de los topos más frecuentados y sobados por la industria académica. El eco de la violenta irrupción del poeta en el panorama de la crítica inglesa le persiguió a lo largo de toda su vida y ha nimbado al fin su posteridad, quizá injustamente.

Cuando en 1914, T. S. Eliot decidió, contraviniendo las órdenes paternas, establecerse en Londres, renunciar a su futuro académico en Harvard, casarse con su primera mujer y dedicarse a la poesía, el campo de la crítica inglesa era, a ojos de un joven poeta ya muy culto, cosmopolita y curtido en el simbolismo, una especie de apolillado salón eduardiano donde unos señores de irreprochable buen gusto paladeaban versos y prosas con el mismo fin con que degustaban su copa de brandy. Eliot, de la mano de Ezra Pound, que era entonces su mentor y cuyo lugar como principal poeta y crítico de su generación acabaría por usurpar, se propuso alterar la paz decimonónica de ese salón, soliviantar a sus socios y fundar otro club. Muy pronto, empezó a publicar reseñas y artículos en los periódicos y revistas del momento —la mayoría de los cuales siguen hoy en día dispersos y a la espera de una rigurosa edición—, en los que importó ideas de París, se apropió de algunas extravagancias de Pound, acuñó sus primeros desacatos y, sobre todo, se esforzó en derribar el edificio de lugares comunes, ingenuas bondades y presupuestos que se habían enquistado en la literatura inglesa desde el romanticismo hasta sus días. En primer lugar, la actitud combativa de Eliot responde a una reacción contra los victorianos —y sus herederos eduardianos y georgianos—, a quienes acusaba de una complacencia algo miope en sus propios mitos y, en resumidas cuentas, de un asfixiante provincianismo. En sus primeros ensayos —bastante de eso hay en los que conforman la primera parte de esta edición— se percibe claramente la viva irritación que le produce la actitud de muchos periodistas y eruditos del momento, muy pagados de sí mismos, siempre dispuestos a publicitarse a costa de la obra juzgada, deslumbrados por la grandeza —la única categoría que reconocían— de los grandes autores, a quienes profesaban una idolatría acrítica, sordos a cualquier tradición que no fuera la propia. Muchas de las incipientes salidas de tono de Eliot hay que leerlas a la luz del momento en que fueron concebidas. Una de las más sonadas —y que increíblemente enerva aún a Harold Bloom— es aquella formulada en «Hamlet y sus problemas» (1919), donde, sin que le temblara la voz, dijo que la principal tragedia de Shakespeare era, fundamentalmente, «un fracaso artístico», una afirmación que sin duda fue hecha más para escandalizar a aquellos señores del salón que para convencer.

De esa primera época como crítico, surgió el libro ensayístico más programático y calculado de cuantos publicó, El bosque sagrado (1920), indisociable de la composición de La tierra baldía (1922), el poema que le catapultó al puesto de mando de la vanguardia poética del siglo XX . Aunque en principio parece una mera compilación de las reseñas que había escrito hasta entonces, aquel libro fundacional fue cuidadosamente ordenado y reelaborado para la ocasión, hasta el punto que constituyó el sustrato de toda su obra, desde Prufrock y otras observaciones (1917) hasta Cuatro cuartetos (1943). Están ahí esbozadas las líneas maestras de su programa: los isabelinos menores, el interés por la poesía dramática, la incomodidad con Shakespeare, el simbolismo francés o Dante. Al mismo tiempo, en esas páginas, Eliot definió su sistema crítico, basado en una lectura muy apegada al texto —el close reading que inspiraría a la escuela del new criticism—, enemiga de las generalidades y explicaciones biográficas, que no da nada por sentado y donde postula una nueva teoría de la tradición como un organismo vivo y mutante, un monstruo al que trata de someter para hacerse un hueco en el laberinto. De ese modo, Eliot se erigió en el crítico más exhaustivo de su generación, dispuesto a convertir el ejercicio de la crítica en un juicio sumarísimo del que nadie, ni sus inmediatos predecesores ni sus más remotos ancestros, podría librarse.

En este sentido, pues, hay que leer El bosque sagrado como una cuidada operación de derrocamiento del poder que el poeta se encontró en funciones a su llegada a Londres, ya fuera la interpretación romántica de Shakespeare o la crítica de Walter Pater, Swinburne, Matthew Arnold o Edmund Gosse, todos ellos creadores a la par que críticos, como el propio Eliot. Quizá sea Arnold el predecesor contra el que más se ensañó, por su lectura del romanticismo y por lo que consideraba cierta cortedad de miras, una pobreza de ideas propia de un inspector escolar que de ningún modo podía ser, como lo era entonces, la autoridad competente y contra el que había que confabularse —contra él y contra todo lo que representaba.