Gracias a la doctora Katia Perdigón por sus consejos y sus contactos, que fueron invaluables.

También a Martín George por permitirme entrar a capillas, santuarios y altares.

Sobre todo, gracias a los devotos por ayudarme a entender la importancia de la fe en tiempos de crisis.

I NTRODUCCIÓN

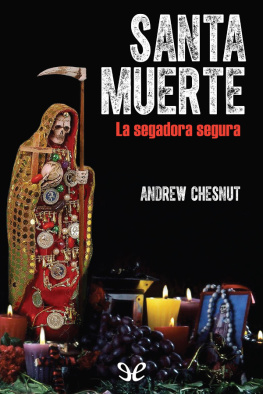

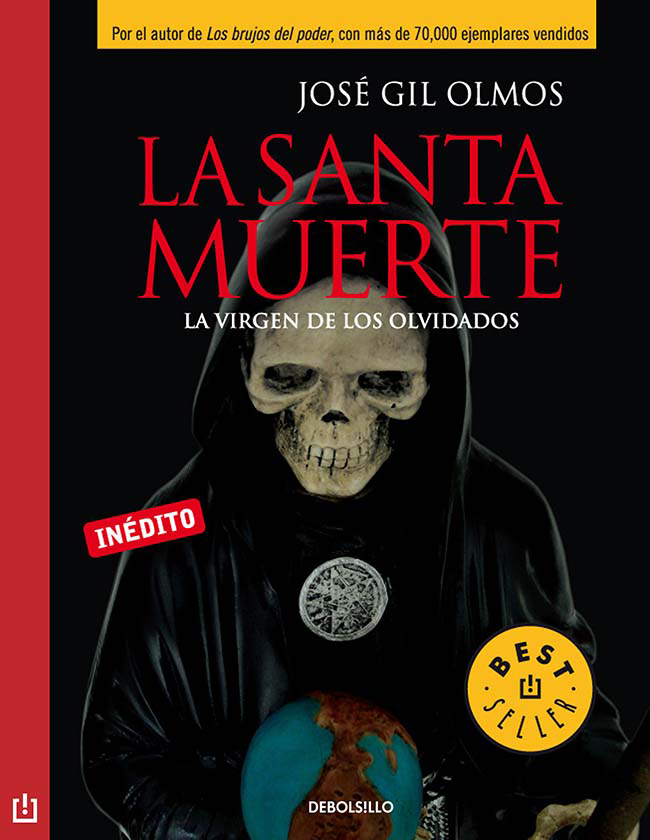

En muy pocos lugares del mundo se puede observar, emplazada a un costado de la carretera, la esquelética figura de la Muerte. Quizá sólo sea posible en México, donde una efigie de 22 metros de altura, de color dorado, envuelta en un sayal carcomido por la polución y presumiendo una guadaña en una mano, se levanta sobre la carretera que une Tultitlán con la capital de México, un país donde millones de personas adoran a la Muerte. Un país donde el surrealismo es vida y la Muerte es una santa hecha de metal y resina, una santa que a muchos provoca terror y rechazo pero a muchos otros veneración y entrega.

Igual que la que se levanta a las puertas de la ciudad más grande del planeta, a lo largo y ancho de México se erigen muchas otras imágenes de la Santísima, como también se le llama, diseminadas tanto en pueblos como en comunidades y en ciudades, lo que nos habla de la fuerza y el crecimiento que ha experimentado el que quizá sea el culto más importante de los últimos años. Y es que desde hace ya varias décadas el culto a la Santa Muerte se ha extendido de manera extraordinaria e insólita en México, en ciertas zonas del sur de Estados Unidos y en Centroamérica, lugares en los que si acaso algo varía es la forma en que se nombra a la Santa: Señora, Flaquita, Niña Muerte, Santísima, Niña Blanca y, sobre todo, Santa Muerte.

Un importante sector de los investigadores que han estudiado el tema ubica el nacimiento de esta devoción en la medianía del siglo XX , aunque, como se verá a lo largo de este libro, la historia de este culto se remonta mucho más atrás: de acuerdo con documentos oficiales de la Iglesia católica, existen registros que hablan de unas ceremonias en las que los indígenas de San Luis de Paz, Guanajuato, adoraban a una figura similar a la que aquí nos concierne, mediante ritos dedicados a un esqueleto al que, desde 1797, ya llamaban Santa Muerte.

Durante siglos, sin embargo, la devoción por la Muerte fue proscrita por el Santo Oficio, por lo que esta creencia, para mantenerse viva, debió esconderse en los rincones de las casas de los barrios marginados de la ciudad de México, así como en algunos de los pueblos de las distintas regiones del país. Fue de este modo, agazapada, que la Santa logró asirse a las creencias más íntimas del pueblo indígena y mestizo, hasta que las Leyes de Reforma y la Revolución la sacaron de su escondite y la convirtieron en todo un símbolo nacional. Sin embargo, entre símbolo e imagen de devoción había una enorme diferencia, por lo que la Niña Blanca fue marginada y perseguida durante muchos años más, incluso en las esquinas de las iglesias de los pueblos a que sus más tímidos devotos iban a orarle.

La verdad está muy clara: lucífuga, la Muerte sólo pudo salir del escondite al que había sido confinada a finales del siglo XX , cuando el país entró en una de las peores crisis de su historia, es decir, cuando millones de mexicanos se encontraron con los linderos de la vida, producto de la violencia, la pobreza, el hambre, la miseria, la corrupción y el abandono del Estado y de sus aparatos de gobierno.

Ahora bien, como muchos otros cultos populares, el de la Santa Muerte no tiene un registro oficial y su origen se diluye entre los manantiales de las alegorías, las mitologías y las creencias populares. Por suerte para la Flaquita, a sus seguidores les tiene sin cuidado cómo y dónde nació la creencia, lo que no sucede con los investigadores sociales, que han hecho estudios históricos y antropológicos intentando, sin haber conseguido su objetivo, descubrir el origen de ésta. Pareciera que los estudiosos no quieren entender que este culto popular no es el producto de un milagro ni la representación divina de una persona.

La Santa Muerte es, como veremos a lo largo de este libro, un personaje histórico producto de la cultura y las creencias populares de México. Es parte, pues, del proceso histórico que ha conformado a este país. Por eso, para entender su genealogía, la construcción de su identidad y su veneración, así como sus raíces, es necesario detenernos en la formación de México como país mestizo, como nación de entrecruzamiento de razas, religiones, costumbres y lenguas de pueblos autóctonos y pueblos europeos. La Santísima, insisto, ni nació de un día para otro ni es la obra de un milagro. Es obra de la historia de este país.

Como veremos a lo largo de esta investigación, las primeras referencias sobre la presencia de la imagen de la Muerte se dan en el medioevo europeo, mientras que en América las primeras menciones de las que se tiene conocimiento nos llegan de las diversas culturas autóctonas del continente. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, en las tierras de este continente la Muerte ya era una deidad. Aun así, en todos estos casos, hablamos de prolegómenos demasiado sutiles.

No es sino hasta los tiempos de la Colonia, de acuerdo con documentos eclesiásticos, que en cinco lugares diferentes del territorio nacional se ubica el culto a la Muerte. El primero de éstos es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde ya en el siglo XVIII se rendía tributo a San Pascualito Rey o San Pascual Bailón, el santo franciscano que ayudó a alejar la peste de ese siglo. Otro de los lugares es la ciudad de Querétaro,

Más recientemente, hablando ya del México moderno, el culto a la figura esquelética encuentra sus primeros indicios hacia 1965, en el poblado de Tepatepec, Hidalgo, donde una figura de la Muerte atrajo el interés de los feligreses a pesar de estar ubicada en un rincón de la iglesia del lugar. El otro indicio que se tiene de esta época es dos años posterior y corresponde al poblado de La Noria, ubicado en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, donde se veneraba una pequeña figura huesuda y descarnada que estaba colocada a un lado de las imágenes de las vírgenes y de los santos en la iglesia. En estas dos parroquias la imagen de la Muerte fue expulsada por las autoridades tras ver que el culto que los fieles le profesaban crecía de manera inusitada, tanto que incluso recibían más oraciones y gratificaciones que las figuras de las vírgenes y de los santos instalados en los nichos.

No es hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX que se registra, sin embargo, la veneración a la Santa Muerte con claridad, es decir, cuando en los barrios más pobres de la ciudad de México asaltantes, delincuentes, prostitutas, raterillos, presos y fumadores de marihuana y opio empiezan a orarle a la imagen de un esqueleto ataviado con un hábito, como si se tratara de un monje, estampado en un pequeño pedazo de papel; al mismo tiempo se detecta la presencia de esta imagen en varios puntos del territorio nacional. Luego, como ya dije, viene la crisis social y financiera de finales de milenio con la que la Santa Muerte sale de los baúles y de los escondrijos en los que permanecía para tomar su lugar afuera de los templos, donde sus devotos le levantan capillas, nichos, santuarios y oratorios. Desde entonces la Niña Blanca está en las esquinas de las calles, en las casas, en las carreteras, en los parques, en los jardines y en el campo.

Lenta pero seguramente, la Muerte, que por entonces también es convertida por obra y gracia de los comerciantes en una figura de bulto cuya desnudez es cubierta de sayales de colores, según sea el pedido milagroso, de novia o de virgen, se convierte en la virgen de millones de familias empobrecidas que sobreviven en el submundo globalizado entre el mercado informal y la delincuencia, así como de narcotraficantes, policías, soldados y profesionistas desempleados, jóvenes sin futuro, migrantes, estudiantes, trabajadores urbanos y campesinos.