INTRODUCCIÓN DE LA AUTORA

Aunque la idea de que atletas de distinta orientación sexual pudieran ser partícipes de una larga y rica historia en el seno de la civilización occidental y de que sus historias merecieran contarse una y cien veces no se me ocurrió de la noche a la mañana, sí reconozco que estaba profundamente enraizada en mi pasado.

Durante mi niñez, transcurrida en un rancho de Montana en la década de los cuarenta, los logros deportivos (como todo lo demás en mi mundo) terminaban siempre convertidos en buenas historias de las que disfrutábamos durante la cena. A su manera, todos los miembros de la familia eran deportistas, de modo que fragmentos de la «historia del deporte» revoloteaban continuamente en mi mundo como revolotean las malas hierbas en el desierto a merced del viento.

En un lugar de incuestionable predominancia estaban las carreras de caballos. Mi bisabuelo, Conrad Kohrs, y John Bielenberg, su cuñado, sentían adoración por los caballos deportivos (fueron ellos quienes introdujeron algunos de los primeros Purasangres y Standardbreds en el noroeste del país hacia 1870, protagonizando una reñida rivalidad con Marcus Daly, el rey del cobre, y compitiendo con sus caballos contra Tammany, el campeón de Daly (siempre perdían). Cuando era niña, mi pueblo organizaba todavía una tradicional competición de carreras de caballos durante la cual mis amigas amantes de los caballos y yo conocimos a una mujer a la que idolatrábamos: Janet Thomson, una de las primeras entrenadoras de caballos de carreras de la historia de los Estados Unidos. Cuando la conocí, entrenaba los caballos de Tony Sneberger, dueño de los establos de Montana. Todavía puedo verla, de pie sobre los estribos, galopando a lomos del mejor caballo de Sneberger: Montana Count, hijo de Count Fleet, ganador de la Triple Corona.

Por sorprendente que pueda resultar, era la vela el deporte que despertaba en mi padre auténtica pasión. De joven había trabajado en veleros de la marina mercante durante un par de años antes de volver a casa a ocuparse del rancho. Su gran logro consistía en haber introducido el deporte de la vela en los lagos de montaña al noroeste de las Rocosas. Estas aguas interiores, barridas a menudo por las tormentas de verano, hacían de la navegación una empresa peligrosa y de aguas turbulentas, de modo que mi padre importó un tipo de catamarán muy popular en las inquietas aguas de la costa este.

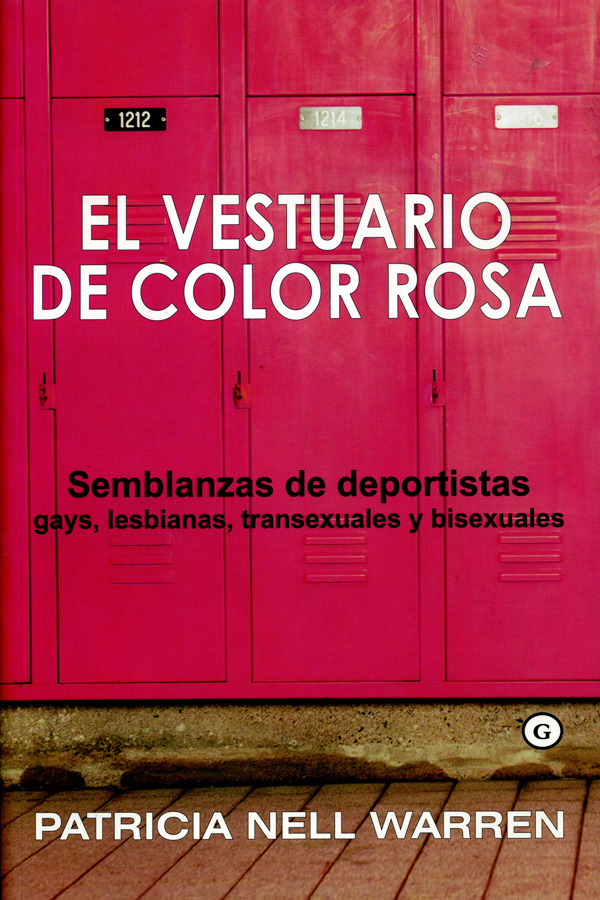

Mi madre, Nellie Flinn Warren, era una de esas mujeres modeladas a la sombra de Annie Oakley: mortal puntería la suya en el tiro con arco y en el tiro al plato. Sin embargo, en el instituto había brillado con luz propia en el baloncesto como base estrella del equipo femenino de Deer Lodge. Nuestra historia favorita de sobremesa sobre mamá giraba en torno a la noche de un partido jugado en casa en 1929. Las chicas a punto estuvieron de provocar un levantamiento entre los aficionados locales cuando hicieron su dramática entrada a la pista desde el vestuario. ¿Por qué? Pues porque no se habían puesto los sofocantes bombachos y las blusas de marinero, que eran el atuendo de rigor para las chicas. En vez de eso, vestían (exclamación de estupor) pantalones cortos y una camiseta. Mi madre fue la provocadora que había promulgado esa «modernización» en el uniforme.

En esa época, yo vivía con mi conciencia secreta de ser de algún modo «distinta» al resto de las chicas, inmersa como estaba en una relación con una compañera de octavo curso que mantuvimos durante los primeros años de instituto. Mi deporte favorito, que llegué a adorar incluso más que a los caballos, eran las carreras de atletismo, pero en aquella época las chicas tenían prohibida la práctica del atletismo en la mayoría de los institutos y universidades del país.

Más allá de eso, yo de mayor quería ser escritora. Mi vida versaría más sobre las historias que sobre la competición propiamente dicha.

Entre 1968 y 1974, cuando me acercaba ya a los 40 años y las carreras de fondo femeninas estaban en pleno desarrollo en los Estados Unidos, por fin me di la oportunidad de convertirme en corredora. Como parte del primer grupo de maratonianas que competían activamente, ayudé a obligar a la Amateur Athletic Union («Sindicato de Atletas Aficionados») a que ampliara el límite de la distancia máxima de carrera de las 2 millas y media a las 50, equiparándola así a la de los hombres. Fui una de las personas que logró hacer de este cambio una realidad en el frente político. Asumí las funciones de directora de publicidad nacional del Road Runners Club of America («Club de Corredores en Ruta de Norteamérica»), como miembro del Metropolitan NY AAU Long Distance Committee («Comité de Atletismo de Fondo de la AUU de la Metrópolis de Nueva York») y como directora de relaciones públicas de las dos primeras maratones de la ciudad de Nueva York, que dieron comienzo como plataforma para las maratonianas. Por último, aunque no por ello menos importante, cubrí las carreras de fondo femeninas para la revista Runner’s World... lo cual equivalía a decir que cubría las carreras desde «dentro». Participé en la maratón de Nueva York de 1971, en la que se registraron oficialmente los cronos de las mujeres por primera vez en la historia. Mi mejor registro personal en la distancia era de 4:20.

Así que no, no fui una corredora de categoría mundial. Aun así, seguía compitiendo en las carreras del área de Nueva York cuando salí del armario en 1974, tras la publicación de El corredor de fondo y una declaración a la prensa de Nueva York sobre mi orientación sexual. Corrí mi última maratón ese mismo año. Tuve que dejarlo por mis problemas en las rodillas.

La experiencia vivida en las carreras de fondo me proporcionó una humilde percepción de la enormidad de lo que los grandes nombres gays, lesbianas, bisexuales y transexuales de la historia habían tenido que soportar en su momento.

En 1975 conocí a Dave Kopay, el jugador de fútbol de la NFL, poco después de que publicara The David Kopay Story, su gran éxito de ventas. Dave y yo hemos seguido siendo amigos desde entonces. A medida que han pasado los años, he conocido o me he escrito con otras figuras que han salido del armario, entre las que se incluyen los medallistas olímpicos Mark Tewksbury y Greg Louganis; el yóquey canadiense John Damien; el boxeador alemán Wilhelm von Homburg; la nadadora de larga distancia Diana Nyad; la estrella de atletismo de UCLA, Bryan Fell; el árbitro de baloncesto Dave Pallone y el jinete Robert Dover. También conocí a varios entrenadores y entrenadoras LGBT. Por encima de todos: Tyler St. Mark, antiguo socorrista y entrenador de natación (entrenó a Louganis cuando éste era tan solo un niño en uno de los cursos de salto de Tyler), que más adelante se convirtió en mi socio en Wildcat Press. También Helen Carroll y Pat Griffin (en baloncesto), Eric Anderson (en carrera en pista y en cross), Dan Woog (en fútbol), Jim Atkinson y Greg Varney (boxeo), Mike Muska (en atletismo), Skip Mackall (en hockey y en patinaje artístico), así como otros individuos dedicados a la producción de eventos deportivos gays, como Al Bell, el productor de rodeos.

Todos ellos, y también muchos otros, tenían a sus espaldas historias asombrosas. Sucesivamente, sus historias me inspiraron a volver la vista atrás en el tiempo y repasar la historia occidental, y cuál fue mi sorpresa ante los jugosos descubrimientos con los que me encontré. Muchos de los escritores deportivos convencionales con los que hablaba (hombres como Jim Bouton, antiguo pitcher de la World Series; Thomas Hauser, comentarista de boxeo; Kevin Baxter, del L.A. Times y más adelante del Miami Herald) eran perfectamente conscientes de la gran veta de logros de los y las LGBT en curso en el mundo del deporte.