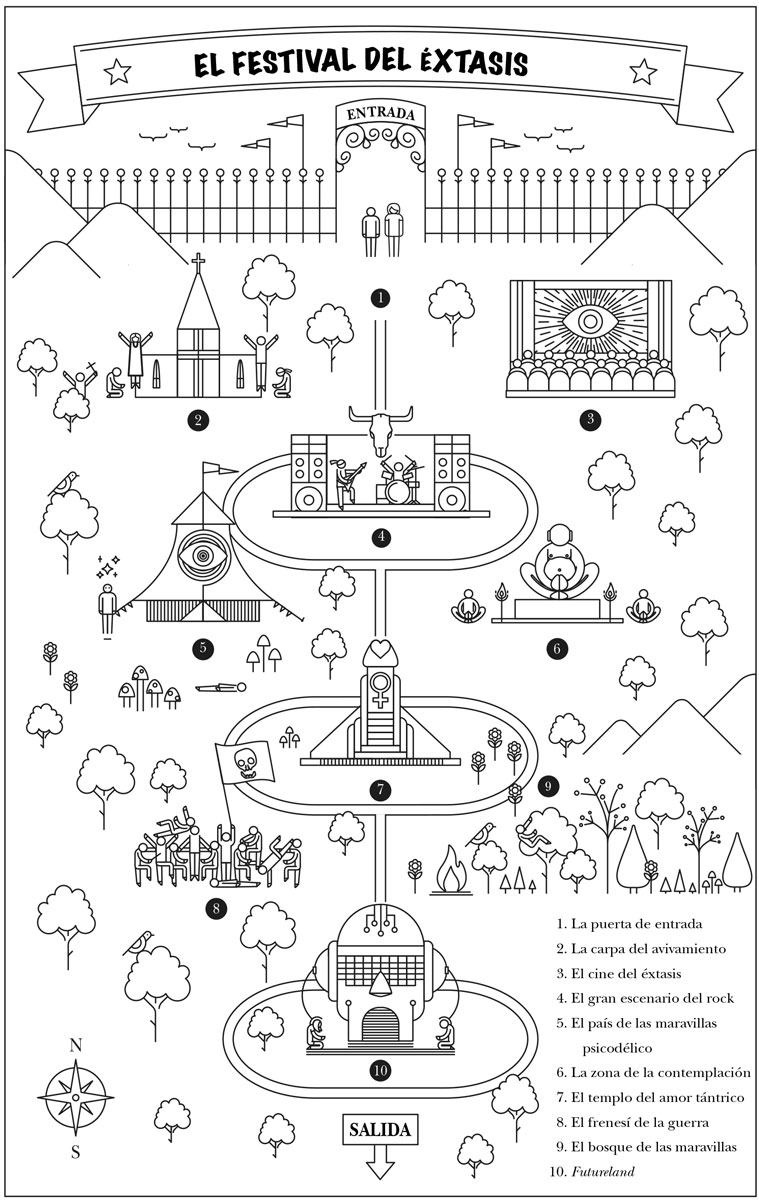

Introducción

Bienvenidos al festival

Estaba paseando por la playa sobre la que se alza el castillo de Bamburgh, en Northumberland. Era una tarde despejada y luminosa de septiembre en uno de los tramos más bellos de la costa inglesa. Frente a mí se alzaba Holy Island, donde san Cutberto había rezado de pie en el mar y sus seguidores habían confeccionado el que tal vez fuera el manuscrito más hermoso de toda la cultura europea, el evangelio de Lindisfarne.

Pero yo no pensaba en nada de todo eso; lo que intentaba era conseguir conexión a internet porque estaba esperando un correo electrónico muy importante. Volví a consultar el móvil: nada. Me sentía irritable. Había llegado hasta allí en una escapada tranquila desde Londres, pero me había pasado toda la noche despierto porque en el bar del hotel se celebraba una boda y después, a las seis, unas gaviotas habían empezado a graznar al otro lado de la calle. Malditas gaviotas. Maldita boda. Maldita playa.

Y entonces hubo un cambio. Empecé a disfrutar del paseo, del ejercicio físico, del roce del viento en la cara, de la tierra húmeda que cedía bajo el peso de mi cuerpo. El ritmo del paseo sosegaba mi mente. Las olas se acercaban, me lamían las botas, se retiraban. Un perro labrador llegó corriendo, meneando la cola, saludándome. Alcé la vista y me fijé en la inmensidad del cielo. Estaba veteado de blanco, como el mármol, iluminado por el sol que se ponía tras el castillo, y la luz se reflejaba en el agua que cubría la arena. Era como si el mundo explotara con una inteligencia fiera. Me llenaba de una sensación de belleza que me resultaba casi dolorosa. Pero aquél era sólo un momento en un rincón de la Tierra que pasaba más o menos desapercibido salvo por las pocas personas que también paseaban por la playa. Mi corazón se henchía de gratitud por este planeta lleno de regalos interminables y gratuitos.

Regresé al hotel con el humor totalmente cambiado. Me sentía elevado por encima de la ansiedad estrecha de mi yo corriente, conectado a un marco mental más abierto, más pacífico, más dispuesto a apreciar. Pensé en tomar una fotografía de la puesta de sol y subirla a Facebook. Pero entonces me dije: «No, no hace falta suplicar la aprobación de otros, sus “me gusta”». Simplemente disfrutar del momento sin intentar convertirlo en un capital social. Pero, claro, al final sí saqué la foto y sí la subí a Facebook. ¡Y conseguí noventa y un «me gusta»!

N UESTRA NECESIDAD BÁSICA DE TRASCENDENCIA

En cierto modo, ese momento era bastante corriente, uno de esos momentos que surgen de vez en cuando, en los que nuestra consciencia se expande más allá de su ansiedad habitual, obsesionada consigo misma, y accede a un estado mental más sosegado, absorto y trascendente. Puede ocurrirnos cuando vamos montados en el autobús, mientras jugamos con nuestros hijos, leemos un libro o paseamos por el parque. Algo llama nuestra atención, quedamos absortos, nuestra respiración se vuelve más profunda, y la vida, discretamente, pasa de ser una carga a ser una maravilla. Ésos son los pequeños momentos durante los que nos expandimos más allá del yo. Y nos regeneran profundamente.

Aldous Huxley consideraba que todos los seres humanos tienen una «necesidad muy arraigada de trascenderse a sí mismos». Según escribió: «En todo momento y lugar, el ser humano ha sentido la radical inadecuación de su existencia personal, la penuria de ser sólo su yo aislado y no algo más amplio, algo “mucho más profundamente consustanciado”».

La filósofa y novelista Iris Murdoch denominaba a ese proceso unselfing [desprenderse del yo]. Para ella: «Somos animales llenos de ansiedad. Nuestra mente está en constante actividad, dedicada a fabricar un velo de angustia, de preocupación por uno mismo en la mayoría de casos, de falsificación, que oculta parcialmente nuestro mundo». Pero esa conciencia del yo ansiosa puede modificarse mediante una atención concentrada, sobre todo cuando nos absorbe por completo algo hermoso, por ejemplo una pintura o un paisaje. Murdoch prosigue: «Miro por la ventana en un estado mental de angustia y amargura, ajena a lo que me rodea, recreándome, tal vez, en algún daño causado a mi prestigio. Entonces, de pronto, veo un cernícalo que sobrevuela el espacio. En un momento todo se ve alterado. El yo que se recreaba en su vanidad herida ha desaparecido. Ahora sólo queda el cernícalo».

Todos necesitamos hallar maneras de desprendernos del yo. La civilización nos exige mucho: debemos controlar nuestro cuerpo, inhibir nuestros impulsos, dominar nuestras emociones, «preparar un rostro para los rostros que halles». Debemos representar nuestro papel en el gran y complejo entramado del capitalismo globalizado. Nuestros egos han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir y a competir, y lo hacen muy bien, pues pasan todos y cada uno de los segundos del día oteando el horizonte en busca de oportunidades y amenazas, como un guardián divisando la presencia de vikingos en el castillo de Bamburgh. Pero el yo que construimos es un lugar agotador para estar metido en él continuamente. Está aislado, separado por muros de temor y vergüenza, asediado por preocupaciones y ambiciones, y consciente de su propia pequeñez y de su inminente mortalidad. Por eso necesitamos dejarnos llevar de vez en cuando, porque, de otro modo, nos aburrimos, nos cansamos y nos deprimimos.

D EL FLUJO AL ÉXTASIS

Todos tenemos nuestras propias maneras de desprendernos del yo durante el día y a lo largo de la semana. Mi antiguo compañero de piso se entregaba a un ritual a la hora del baño: encendía velas, ponía música (que oía con un altavoz muy pequeño), añadía aceites al agua y se pasaba una hora en la bañera. Tal vez otros se pierdan en la lectura de un libro, o se dediquen a la jardinería, o vayan de paseo. Mi manera preferida de olvidarme de mí mismo es jugar al tenis; en ocasiones alcanzo un momento en el que la cháchara habitual de mi yo se apaga, mi concentración se vuelve absoluta y la vida se reduce felizmente al área de la pista de tenis.