D EDICATORIA

Dedico este libro a la memoria de mi madre, Jaffa Mozes, mi padre, Alexander Mozes, mis hermanas Edit y Aliz, y de mi hermana gemela, Miriam Mozes Zeiger. Dedico este libro también a los niños que sobrevivieron a Auschwitz, y a todos los niños del mundo que han padecido situaciones de abuso y abandono; deseo rendir homenaje a su lucha por superar el trauma de una infancia perdida, del sentimiento de no poder vivir en familia, por la pérdida de sus seres queridos. Y, por último, y no por eso menos importante, dedico este libro a mi hijo, Alex Kor, y a mi hija, Rina Kor, mi alegría, mi orgullo y mi lucha.

—EMK

A Olivia, Chloe y Genevieve: las razones de todo. Y a mi hermana Amanda, por salvar mi vida.

—LRB

P RÓLOGO

Las puertas de los vagones del tren se abrieron de par en par por primera vez en muchos días y la luz del día nos iluminó como una bendición. Docenas de judíos habían sido atiborrados en un vagón de ganado de un tren que traqueteaba a través de los campos, alejándonos cada vez más de nuestro hogar en Rumanía. Desesperada, la gente salió a empujones.

Me aferré a la mano de mi hermana gemela mientras nos empujaban hacia el andén, sin saber bien si deberíamos estar contentas de haber salido de ese encierro o temerosas de lo que nos pudiera aguardar. El aire de la mañana era frío, y un gélido viento nos quemaba las piernas al descubierto bajo nuestros vestidos iguales de color vino.

Me di cuenta enseguida de que era muy temprano en la mañana, pues el sol apenas salía en el horizonte. Por dondequiera que miraba había altas alambradas. Las escuadras de las SS, cuerpo de combate alemán conocido como Schutzstaffel, nos apuntaban con sus armas desde las torres de vigilancia. Perros guardianes, sujetados por soldados de las SS, tiraban feroces de las correas, ladrando y gruñendo igual que aquel perro rabioso que una vez vi en la finca y que echaba espuma por la boca mientras gruñía amenazador mostrando sus blancos y afilados dientes. Podía sentir los latidos fuertes de mi corazón y la mano sudorosa de mi hermana que se aferraba a la mía. Mamá y papá y nuestras dos hermanas mayores, Edit y Aliz, estaban a nuestro lado cuando oí a mamá susurrarle a papá:

—¿Auschwitz? ¿Es Auschwitz? ¿Qué lugar es este? ¿No es Hungría?

—Estamos en Alemania —fue la respuesta.

Habíamos cruzado la frontera hasta llegar a territorio alemán. En realidad, estábamos en Polonia, pero los alemanes habían ocupado este país. En Polonia era donde estaban todos los campos de concentración. No nos habían llevado a un campo de trabajo en Hungría, sino a un campo de exterminio nazi, a morir. Antes de poder asimilar esta noticia sentí que me empujaban por el hombro a un extremo del andén.

—¡Schnell! ¡Schnell! ¡Rápido! ¡Rápido! —dieron orden los guardias de las SS para que el resto de los prisioneros saliera del vagón a la plataforma.

Miriam se acercó más a mí mientras nos empujaban de un lado a otro. La tenue luz del día se oscurecía y se aclaraba por el movimiento continuo de personas que se amontonaban frente a nosotros para luego ser llevadas bruscamente a un lado u otro del andén por los guardias. Tal parecía que seleccionaban a algunos prisioneros por cierta razón, y a otros, por otra. Pero, ¿para qué?

De repente, los sonidos a nuestro alrededor comenzaron a aumentar gradualmente.

Los guardias comenzaron a agarrar a más gente, y los empujaban a la derecha o a la izquierda de la plataforma donde eran separados. Los perros gruñían y ladraban. La gente comenzó a llorar, a gritar, vociferando todos a la vez; cada uno buscaba a los miembros de su familia, pues eran separados unos de otros. Los hombres eran separados de las mujeres, los hijos de sus padres.

La mañana estalló en gran confusión. Todo se movía rápidamente a nuestro alrededor. Era un caos total.

—¡Zwillinge! ¡Zwillinge! ¡Gemelos! ¡Gemelas! —Y un segundo más tarde, un guardia que corría apresurado se detuvo justo frente a nosotras. Se fijó en Miriam y en mí y en nuestros vestidos a juego.

—¿Son gemelas? —le preguntó a mamá.

Ella dudó por un instante.

—¿Es algo bueno?

—Sí —dijo el guardia.

—Son gemelas —contestó ella.

Sin decir una palabra, nos agarró a Miriam y a mí y nos separó de mamá.

—¡No!

—¡Mamá! ¡Mamá! ¡No!

Miriam y yo gritamos y lloramos tratando de no separarnos de mamá, quien a la vez luchaba por seguirnos con sus brazos extendidos mientras un soldado la sujetaba, hasta que finalmente la empujó violentamente al otro extremo de la plataforma.

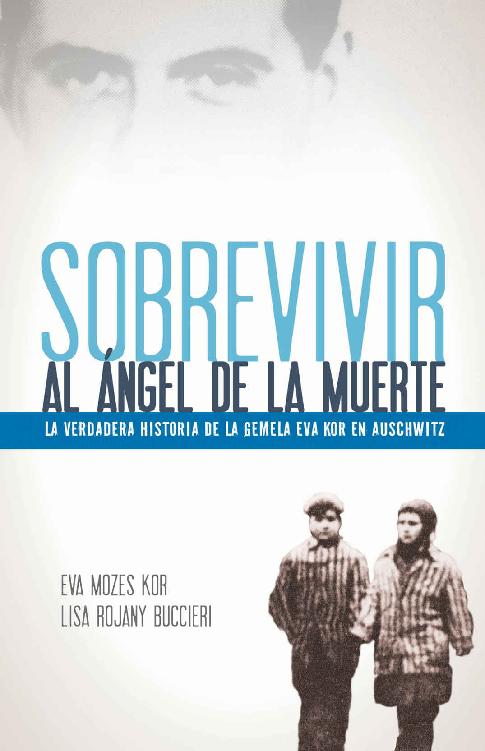

Chillamos. Lloramos. Imploramos, nuestras voces perdidas en medio del caos, los gritos y la desesperación. Pero nuestros llantos y gritos no valieron para nada. Por los vestidos iguales de color vino, por ser gemelas idénticas y fáciles de distinguir entre una muchedumbre de mugrientos y agotados prisioneros, Miriam y yo fuimos escogidas. Pronto nos encontraríamos cara a cara con Josef Mengele, el doctor nazi conocido como el Ángel de la Muerte. Era él quien decidía en la plataforma quienes iban a vivir y quienes iban a morir. Pero en ese momento no lo sabíamos. Todo lo que sabíamos era que, de repente, estábamos solas en el mundo. Solo teníamos diez años. Nunca más volvimos a ver a papá, mamá, Edit o Aliz.

C APÍTULO U NO

Miriam y yo éramos gemelas, las menores de cuatro hermanas. Al escuchar a mi hermana mayor, a regañadientes, contar la historia de nuestro nacimiento uno se hubiera dado cuenta enseguida de que las dos éramos las consentidas de la familia. ¿Es que hay algo más precioso o adorable que unas gemelas?

Nacimos el 31 de enero de 1934, en la villa de Portz, en Transilvania, Rumanía, en Europa del Este, cerca de la frontera con Hungría. Desde bebés, a mamá le encantaba vestirnos iguales, con enormes lazos en la cabeza, para que la gente supiera enseguida que éramos gemelas. Incluso nos sentaba en el alféizar de la ventana de la casa; los transeúntes pensaban que éramos unas muñecas preciosas, no niñas de verdad.

Nos parecíamos tanto que mamá tenía que colocarnos etiquetas con nuestros nombres para poder distinguirnos. Tías, tíos y primos que nos visitaban en la finca se divertían tratando de adivinar quién era quién: «¿Quién es Miriam?» «¿Quién es Eva?», preguntaría dudoso uno de mis tíos con un destello en los ojos. Mamá sonreiría orgullosa de sus preciosas muñecas, mientras que mis dos hermanas mayores posiblemente gruñirían. Pero, de todas formas, la mayoría de la gente, nunca acertaba. Ya mayores, y en la escuela, nos aprovechábamos de que éramos gemelas para gastarles bromas a los compañeros y así divertirnos. Y nos aprove-chábamos de lo singular y adorable que éramos siempre que podíamos.

Papá era estricto y siempre nos amonestaba a nosotras y a mamá acerca de los peligros de una vanidad excesiva, hasta el punto de enfatizar que la Biblia predicaba contra ella, pero a mamá le importaba mucho nuestra apariencia. Nos mandaba hacer la ropa a medida, al igual que la gente rica hace hoy en día con los diseñadores. Pedía tela de la ciudad, y cuando llegaba nos llevaba a Miriam y a mí y a nuestras hermanas mayores a una costurera en la villa de Szeplak, que estaba cerca. En su casa nos dejaban ver con detenimiento las revistas donde aparecían modelos con las últimas creaciones de la moda. Pero mamá tenía la última palabra en cuanto a la confección y al color de los vestidos, ya que en esa época todas las niñas usaban vestidos, nunca pantalones o mamelucos, como los varones. Y casi siempre escogía el color vino, el azul pálido o el rosado. Después de tomarnos las medidas nos citaban para la prueba y cuando regresábamos la costurera tenía ya los vestidos listos para probárnoslos. Los estilos y los colores eran siempre iguales: dos telas, ahora convertidas en un juego de prendas perfectamente iguales.