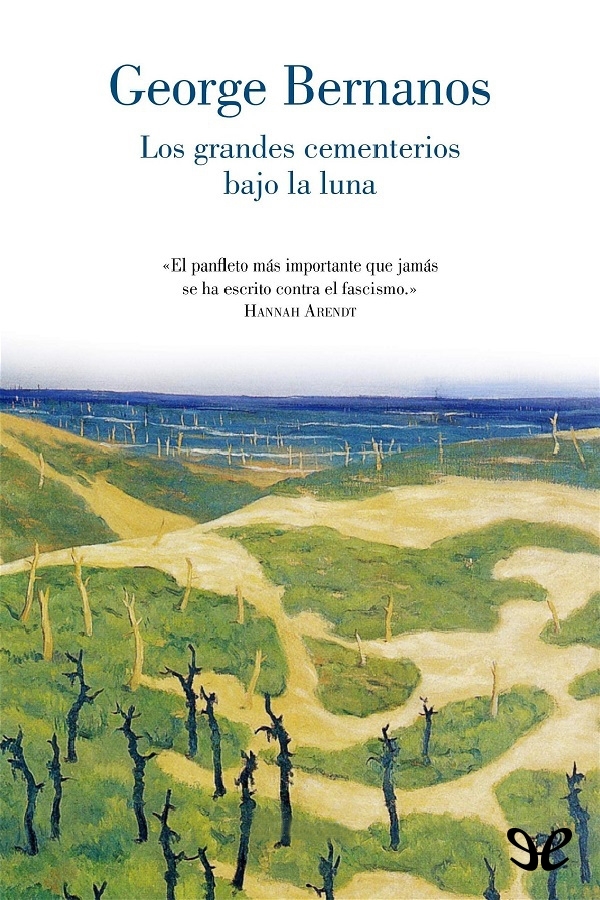

El escalofriante relato de la represión franquista durante las primeras horas de la Guerra Civil. Se trata de un clásico del ensayo bélico. Un libro de culto, prohibido durante muchos años en España. El libro es el testimonio de un hombre católico y de ideología conservadora que se atreve a denunciar el uso sacrílego de sus propias ideas para justificar la barbarie franquista.

A Bernanos, el estallido de la Guerra Civil española le sorprendió en Mallorca, donde residía por entonces. Si bien apoyó en un principio el levantamiento militar, de acuerdo con sus convicciones ideológicas, pronto su fe en el fascismo decaería tras ser testigo de la depuración generalizada que, en forma fusilamientos masivos, llevaron a cabo las nuevas autoridades locales, siempre con la connivencia de la Iglesia, hasta convertir la otrora apacible isla en un «pudridero»; imagen —según observa con lucidez— «… de lo que será el mundo mañana».

Con voz ruda y airada, que huye de cualquier sentimentalismo y desemboca a menudo en violencias verbales, el caudal de su elocuencia no sólo denuncia el horror de las dictaduras y la perversión del sentimiento religioso, sino que ahonda en la psicología del ser humano enfrentado a un mundo en holocausto; y al que aconseja «volver al espíritu de la infancia» como forma de comprender y de poder salvar su alma.

Georges Bernanos

Los grandes cementerios bajo la luna

ePub r1.0

ugesan64 18.07.14

Título original: Les grandes cimetières sous la lune

Georges Bernanos, 1938

Traducción: Juan Vivanco

Editor digital: ugesan64

ePub base r1.1

Notas

[1] Reclutas de los reemplazos de 1814 y 1815, llamados a filas por decreto de la regente María Luisa de Austria para las campañas de Napoleón. (N. del T.).

[2] Comité Secret d’Action Révolutionnaire, liga de extrema derecha. (N. del T.).

[3] Aristide Briand. (N. del T.).

[4] Anuario del comercio. (N. del T.).

[5] Sigla de la Ligue des Droits du Religieux Ancien Combattant (Liga de los Derechos del Religioso Excombatiente).

[6] Alusión irónica a una expresión de Claudel en su obra Partage de midi, Acto II, cuando Mesa le dice a su amada Ysé: Ô chère chose qui n’est pas le bonheru! (¡Oh, querida cosa que no es la felicidad!). (N. del T.).

[7] Probablemente con, «idiota», «pendejo»… (N. del T.).

[8] Auguste Vacquerie, epígono de Victor Hugo. (N. del T.).

[9] Nombre hebreo que significa «paganos». (N. del T.).

[10] De Ferdinand Barbedienne, dueño de una conocida fundición de bronce donde se reproducían obras artísticas en serie. (N. del T.).

[11] De Sganarelle, protagonista de El cornudo imaginario de Molière. (N. del T.).

[12] Donde estaba la sede del Partido Comunista. (N. del T.).

IV

S i yo hubiera regresado de España con espíritu panfletario, no habría tardado en presentarle al público una imagen de la guerra civil capaz de conmover su sensibilidad, o acaso su conciencia. Al público, por desgracia, le gustan los horrores, y para hablarle a su alma es mejor no escoger el jardín de los suplicios como marco de la entrevista, si no queréis ver cómo aparece poco a poco en su mirada soñadora algo muy distinto de un sentimiento de indignación, o de un sentimiento cualquiera… ¡Niños, sacaos las manos de los bolsillos!

También debo decir que después de pasar tres años en el extranjero, encontraba mi país tan profundamente dividido contra sí mismo que ya no lo reconocía, literalmente. La de 1937 fue sin duda una de las primaveras francesas más trágicas, una primavera de guerra civil. Las rivalidades políticas daban paso a las rivalidades sociales, en una atmósfera agobiante de espanto recíproco. ¡El Miedo! ¡El Miedo! ¡El Miedo! Fue la primavera del Miedo. Muy poderosas tenían que ser las fuerzas de la vida para que los castaños volvieran a florecer, en ese ambiente viscoso. Ni siquiera reconocía los rostros. «¡Hay que acabar con esto cuanto antes!», balbucían las personas pacíficas. Habría podido traducir esa máxima al español. «¡O ellos o nosotros!», se desafiaban, por encima de las viejas torres de Notre-Dame, los burgueses de Auteuil o Passy y el proletario de Ménilmuche, aunque todos los días se codearan en las obras de la Exposición, mojadas por la lluvia.

No tenía nada que decirles a las personas de izquierdas. Con quienes quería hablar era con los de derechas. Al principio creí que sería fácil. De entrada pensaba que estaban mal informados. Pero no, lo estaban tan bien como yo.

—¿Que hay italianos en España? ¡Mejor! ¡Cuantos más, mejor! ¿Que hay alemanes? ¡Perfecto! ¿Ejecuciones sumarias? Excelente. ¡Dejémonos de sensiblerías!

—Pero sus periódicos que…

—Nuestros periódicos dicen lo que hay que decir. Espero que a usted no se le ocurra hablar de lo que no debe. No pensará hacerle el caldo gordo a Jouhaux, ¿eh? ¡Imagínese que un carpintero metálico de la Exposición cobra cien francos diarios! Sí, señor mío.

¿Qué iba a decir? Por otro lado, tampoco tenía mucho que decir. Solo esto: «Antes detestabais hasta la palabra misma de violencia. Ahora estáis dispuestos a hacer la revolución. Cuidado. El fascismo y el hitlerismo os proponen modelos de revolución. No creo que saquéis gran provecho de ellos, pues no parece que sirvan demasiado los intereses de vuestra clase, ni casen con vuestros hábitos y prejuicios. Hitler y Mussolini serán lo que sean, pero no son de los vuestros. En confianza: no les gustáis mucho. Además, tienen honor. Dudo que ciertas actitudes sociales vuestras les caigan muy simpáticas, que permitieran, por ejemplo, que los tenderos suban continuamente los precios a la vez que, invocando el interés nacional, critican el principio del aumento proporcional de los salarios, desastroso, según ellos, para nuestra economía. No creo que os dejaran maquinar contra vuestra propia moneda, mientras emplazáis a Jouhaux para que inculque a los suyos el espíritu del desprendimiento patriótico. En una palabra, dudo que los tenderos detallistas, cuya abnegación está salvando a Europa (según Giraud, que el otro día presidió su banquete gremial), se encontraran muy a gusto en una revolución hitleriana o fascista. (¡Que ellos mismos vayan a verlo! ¡A ver si se dan cuenta!). Pero en fin —habría proseguido—, no sé qué modelo de revolución escogeréis. Yo he visto justamente la clase de revolución más peligrosa para vosotros, la que no debéis hacer. Sé que os gusta decir, con un tonillo que conozco bien, ante ciertas debilidades de la gente de vuestra clase: “Hay cosas que no se hacen”. Pues bien, la revolución que acabo de ver es una de esas cosas. El mundo no va a aceptar un Terror clerical, burgués o militar. Por mucho que lo justifiquéis con la amenaza de otro Terror: este no es un asunto de Moral, sino de Historia. Veo en ello, ante todo, una fatalidad histórica contra la que os vais a estrellar».

* * *

Mis razones valen lo que valen. Me gustaría que pudieran bastarse a sí mismas. Quien haya reflexionado un momento sobre la situación de los partidos bien pensantes tal como la han mostrado los incidentes del proceso La Rocque, sobre el espíritu de los adeptos, sobre la calidad de los jefes, y no quiera entender que aún les faltan los primeros elementos necesarios para una verdadera restauración nacional, que dar un golpe de mano en estas condiciones no puede desembocar en la creación de un orden nuevo sino en la consolidación del orden actual con todas sus taras, a fuerza de fusilar o meter en la cárcel a los «descontentos» y los «espíritus rebeldes»; quien no quiera ver que, aunque no faltan buenos franceses, carecen de dirigentes y doctrina, que su primer deber es encontrarse, reconocerse, romper todo vínculo con unos intereses y unos políticos que ya deberían estar bien servidos por la prensa y les comprometen frente a los adversarios de buena fe, a los que deben llegar, a los que deben impresionar, a los que deben ganarse cueste lo que cueste —a cualquier precio—, cueste lo que cueste, de lo contrario le costaría a Francia; quien soporta que unos miserables abortos de las letras den a nuestras luchas sociales el carácter de una guerra religiosa, una guerra de la civilización contra la barbarie, incluyendo en la segunda a los proletarios que se envenenan en la taberna y en la primera al tabernero opulento que les envenena; a ese no le atañen las líneas que siguen. No apelo a la piedad de nadie. De sobra sé que en aquel siglo XVI tan parecido al nuestro, en vano les habría echado en cara sus injusticias a los miembros de la Liga de los Guisa, a sabiendas de que ellos me habrían replicado con las injusticias de los hugonotes, ni sus acuerdos con España, que justificarían con los de los seguidores de la Reforma con Inglaterra; y sin embargo, años después, los hugonotes y los liguistas se abrazaron y, ya sin María de Médicis ni el asesino Concini, todos los franceses, guiados por Enrique IV, arrebatarían los Países Bajos a los zorros de El Escorial y convertirían a nuestro país en el amo de Europa. Sí, me lo dije y todavía me lo sigo diciendo. Incluso creo que si las circunstancias me hubieran llevado a la Península, esa ampliación del campo visual acaso me hubiera desanimado de sacar provecho de mis experiencias. Pero la clase de Terror del que hablaba antes, la he observado en una islita que se puede recorrer de punta a punta en un día, en una sola etapa de moto. Era como si la España nacionalista, pateada apresuradamente por los reporteros, estuviera concentrada y al alcance de la mano. Me diréis que allí el Terror pudo tener un carácter más cruel. No lo creo. Repito que allí el Terror no respondía a la provocación de otro Terror y que el mallorquín nunca tuvo fama de cruel, como el andaluz, por ejemplo, o el asturiano. En aquel escenario reducido pude conocer a todos los personajes. De una sola ojeada veía el ademán que manda y el que ejecuta, a los jefes y a los comparsas. Hablé con unos y otros. Escuché sus justificaciones, compartí a veces sus remordimientos. La idea que tengo de ellos, al cabo de tantos meses, sigue siendo humana, creo.