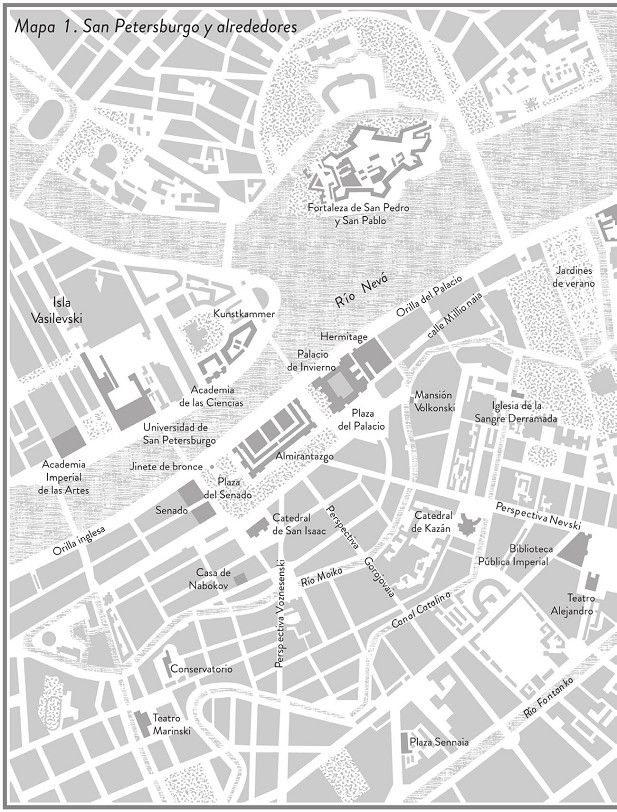

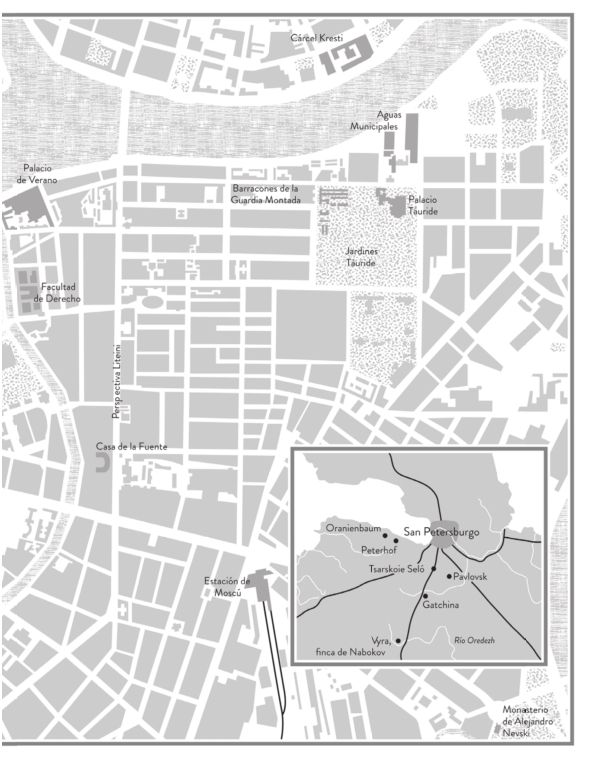

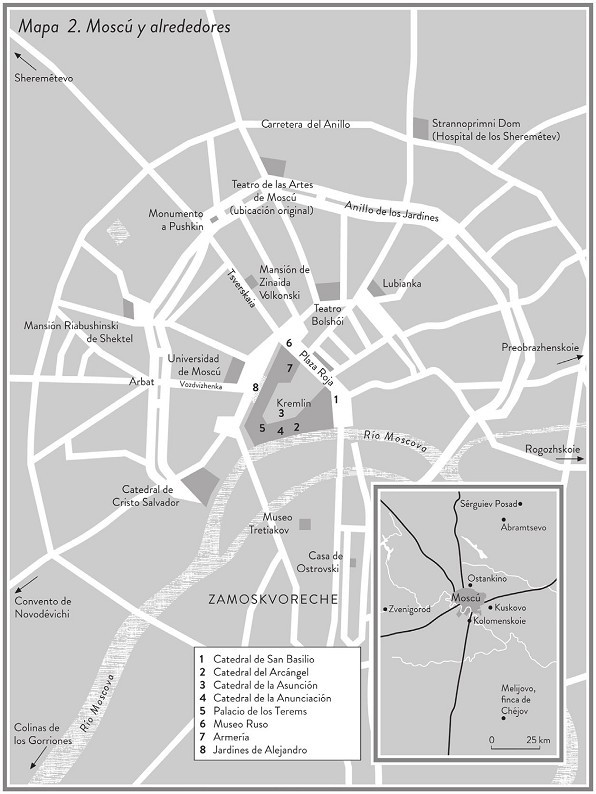

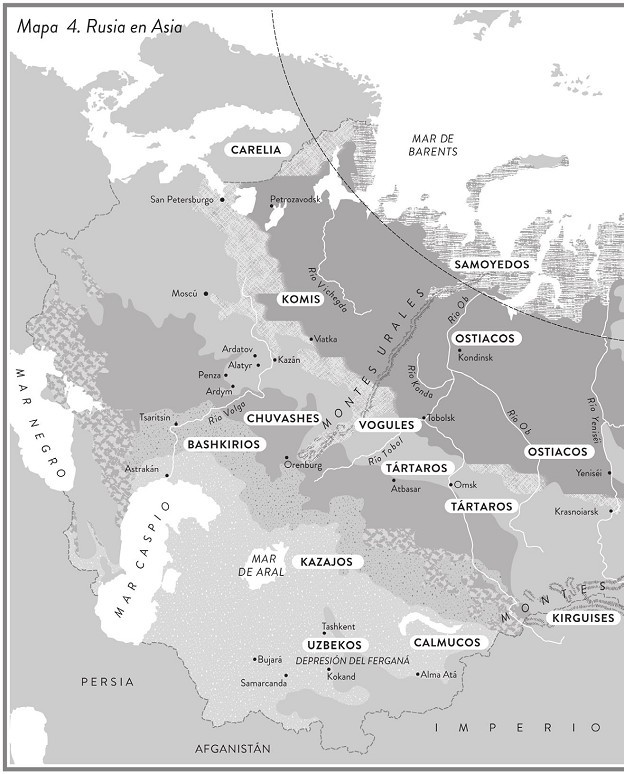

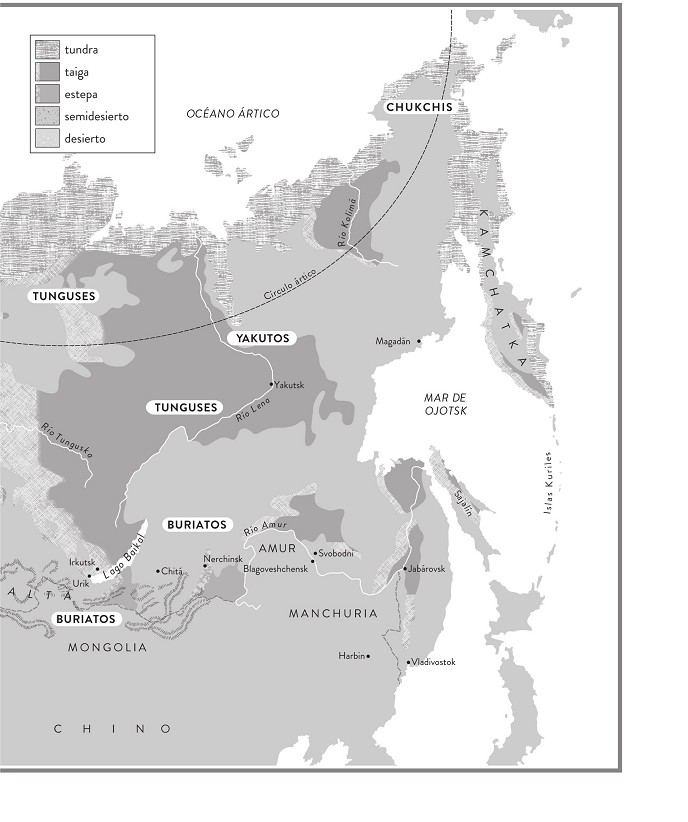

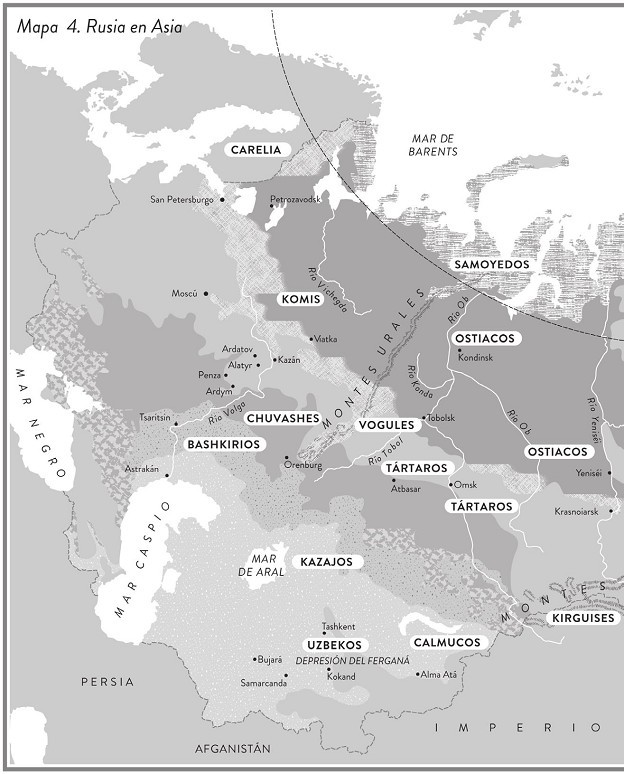

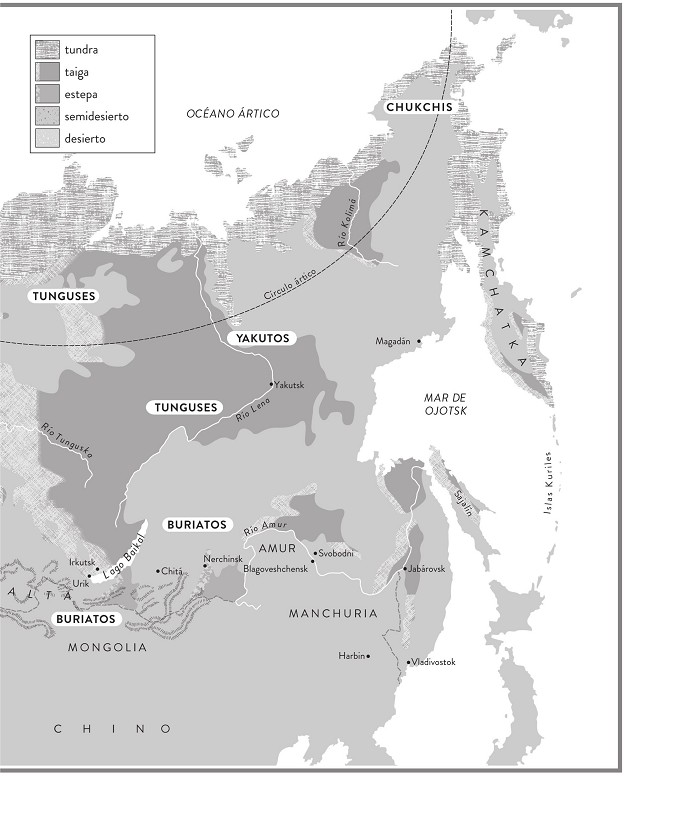

Los nombres que aparecen en los mapas son los que se utilizaban en Rusia antes de 1917. Cuando es necesario se mencionan en el texto los nombres soviéticos. Desde 1991, la mayoría de las ciudades rusas han retomado sus nombres anteriores a la revolución.

Desde 1700 hasta 1918 Rusia seguía el calendario juliano, que estaba trece días atrasado respecto del calendario gregoriano que se utilizaba en Europa occidental. Las fechas indicadas en este libro corresponden al calendario juliano hasta 1918.

Todas las medidas de distancia, peso y superficie siguen el sistema métrico.

Las obras literarias citadas en el libro están extraídas, en la medida de lo posible, de traducciones publicadas en castellano. Dichas ediciones pueden consultarse en el apartado de notas.

INTRODUCCIÓN

En Guerra y paz, de Tolstói, hay una escena famosa y muy bella en la que Natasha Rostov y su hermano Nikolái son invitados por su «tío» (así lo llama Natasha) a su humilde cabaña de madera después de un día de cacería en el bosque. En esa morada, aquel «tío» de buen corazón y un tanto excéntrico, un oficial retirado del ejército, vive con su ama de llaves, Anisia, una mujer robusta y elegante que pertenece al grupo de sirvientes de su hacienda y que, tal como dejan entrever las tiernas miradas que le dirige el anciano, es su «esposa» extraoficial. Anisia trae una bandeja cargada de especialidades caseras rusas: setas en escabeche, pasteles de centeno preparados con suero de leche, conservas con miel, hidromiel espumante, brandy de hierbas y diferentes clases de vodka. Después de comer, se oyen las notas de una balalaika que surgen del cuarto de los sirvientes. No es la clase de música que le gustaría a una condesa, una sencilla balada campestre, pero el «tío», cuando ve que su sobrina está conmovida por la melodía, pide que le traigan su guitarra, le quita el polvo y, tras hacer un guiño a Anisia, comienza a tocar, con el ritmo preciso y acelerado de un baile ruso, la canción popular de amor «Una doncella bajaba por la calle». Aunque Natasha no había oído jamás esa tonada folclórica, su corazón se ve agitado por una sensación desconocida. El «tío» canta como lo hacen los campesinos, con la convicción de que el significado de la canción yace en las palabras y que la melodía, que solo existe para enfatizar la letra, «surge de sí misma». A Natasha le parece que esa manera directa de cantar llena el aire con el encanto sencillo de los trinos de las aves. El «tío» le pide a ella que se sume a la danza popular.

—¡Vamos, sobrina! —evidente y completamente turbado, invitó a Natasha a bailar con la mano que había arrancado el último acorde.

Natasha se desprendió del chal que la cubría, dio unos pasos hacia su tío y, apoyando las manos sobre las caderas, movió los hombros y se detuvo.

¿Dónde, cómo y cuándo esa condesita educada por una emigrante francesa se había empapado del aire ruso que se respiraba? ¿Dónde había aprendido aquellas maneras (que los pas de châle de la institutriz deberían haber erradicado hacía tiempo)? Pero en cuanto Natasha se puso en pie, encogió los hombros y sonrió dichosa, solemne y orgullosa, el primer temor que se había apoderado de Nikolái y de todos los asistentes, el miedo de que ella, la señorita, no saliera airosa, se disipó y la admiraron entusiasmados. Ella hizo exactamente lo mismo que Anisia Fédorovna, quien enseguida le tendió el pañuelo necesario para aquel baile. A Anisia se le saltaron las lágrimas contemplando a la esbelta y graciosa condesita, criada entre algodones y tan distinta a ella, pero que sabía entender cuanto había en Anisia, en el padre de Anisia, en su tía, en su madre y en cualquier ruso.

¿Qué es lo que hizo posible que Natasha pudiera captar tan instintivamente los ritmos de aquella danza? ¿Cómo pudo entrar con tanta facilidad en esa cultura campesina de la que, por su clase social y su educación, estaba totalmente alejada? ¿Acaso debemos suponer, como nos pide Tolstói con esta romántica escena, que una nación como Rusia puede estar unida por los hilos invisibles de una sensibilidad común innata? Esa pregunta nos lleva al núcleo de este libro. Y es un trabajo que toma el nombre de «historia cultural». Con todo, los elementos de la cultura que el lector encontrará en estas páginas no serán solo las grandes obras de arte, como Guerra y paz, sino también otros elementos culturales, como el bordado de motivos populares del chal de Natasha y los estilemas musicales de las canciones de los campesinos. Y no acudimos a ellos, claro está, como monumentos al arte sino como manifestaciones de la conciencia social, que está a su vez relacionada con la política y la ideología, con las costumbres y las creencias sociales, con el folclore y la religión, con los hábitos y las costumbres, y con todas las otras cuestiones del pensamiento que constituyen una cultura y una forma de vida. No pretendo sostener que el arte sea una ventana a la vida. La escena del baile de Natasha no puede interpretarse como el registro literal de una experiencia, aunque algunos testimonios de aquel periodo sí demuestran que algunas mujeres nobles aprendían las danzas campesinas de aquella forma. Pero el arte sí puede entenderse como la manifestación de una creencia; en este caso, el anhelo de Tolstói de que existiera una comunión amplia con el campesinado ruso, que era el mismo anhelo de los «hombres de 1812», los liberales nobles y patriotas que dominan las escenas públicas de Guerra y paz.

Rusia invita al historiador cultural a rastrear debajo de la superficie de las manifestaciones artísticas. Durante los últimos doscientos años las artes rusas han sido el escenario de los debates políticos, filosóficos y religiosos precisamente por la ausencia de un Parlamento o de una prensa libre. Como escribió Tolstói en «Unas pocas palabras sobre Guerra y paz» (1868), las grandes obras en prosa de la tradición rusa no son novelas en el sentido europeo. Son enormes estructuras poéticas que deben considerarse de manera simbólica, no muy diferentes de los iconos, auténticos laboratorios en los que experimentar con las ideas. Y, al igual que una ciencia o una religión, fueron impulsadas por la búsqueda de la verdad. El tema común a todas estas obras es Rusia: su personalidad, su historia, sus costumbres y tradiciones, su esencia espiritual y su destino. De una manera extraordinaria, tal vez exclusiva, la energía artística del país estaba dedicada casi por entero al intento de aprehender el concepto de su nacionalidad. En ningún otro lugar del mundo el artista ha sufrido tanto la carga del liderazgo moral y de ser profeta nacional, ni tampoco ha sido más temido y perseguido por el Estado. Aislados de la Rusia oficial por los políticos y de la Rusia campesina por su educación, los artistas rusos se dedicaron a crear una comunidad nacional de valores e ideas a través de la literatura y del arte. ¿Qué significaba ser ruso? ¿Cuáles eran el lugar y la misión de Rusia en el mundo? Y ¿dónde se encontraba la verdadera Rusia? ¿En Europa o en Asia? ¿En San Petersburgo o en Moscú? ¿En el imperio del zar o en la aldea embarrada y de una sola calle donde vivía el «tío» de Natasha? Esas eran las «preguntas malditas» que ocuparon la mente de todos los escritores, críticos literarios, historiadores, pintores, compositores, teólogos y filósofos de verdad de la edad dorada de la cultura rusa, desde Pushkin hasta Pasternak. Son las preguntas que, en este libro, yacen bajo la superficie del arte. Las obras que aquí se analizan representan una historia de ideas y de actitudes, de conceptos de nación a través de los cuales Rusia intentó entenderse a sí misma. Si las observamos con cuidado, tal vez se conviertan en ventanas a la vida interior de una nación.