¡Señor, el existencialismo, qué horror!

En el que tres personas beben cócteles de albaricoque, más personas se quedan hasta tarde hablando de la libertad, y otras más cambian su vida. También nosotros nos preguntamos qué es el existencialismo.

A veces se dice que el existencialismo es más un estado de ánimo que una filosofía, y que se pueden encontrar sus huellas en los angustiados novelistas del siglo XIX , y más atrás aún, en Blaise Pascal, que se sentía aterrorizado por el silencio de los espacios infinitos, y antes en san Agustín, que indagaba sobre el alma, y antes incluso en el tedioso Eclesiastés del Viejo Testamento y en Job, el hombre que se atrevió a cuestionarse el juego que Dios estaba jugando con él y se vio intimidado y sometido. En cualquiera, en suma, que alguna vez se sintió insatisfecho, rebelde o alejado de algo.

Pero podemos ir en el otro sentido e ir estrechando el campo para el nacimiento del existencialismo moderno hasta un momento, entre 1932 y 1933, en que tres jóvenes filósofos estaban sentados en el bar Bec-de-Gaz, en la calle de Montparnasse en París, escuchando los cotilleos y bebiendo la especialidad de la casa, cócteles de albaricoque.

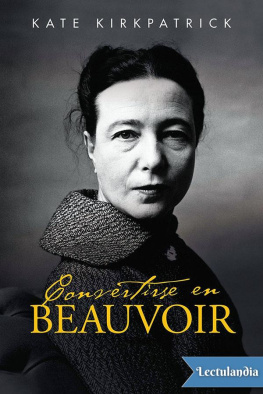

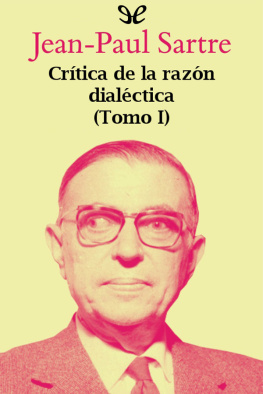

La que más tarde contó la historia con todo detalle fue Simone de Beauvoir, que entonces tenía unos veinticinco años y era dada a observar el mundo muy de cerca a través de sus elegantes ojos de párpados gruesos. Estaba allí con su novio, Jean-Paul Sartre, un joven de veintisiete años con los hombros caídos y los labios curvados hacia abajo como un mero, la cara marcada y las orejas salientes, y unos ojos que miraban en direcciones distintas porque el ojo que tenía casi ciego tendía a desviarse hacia fuera en una grave exotropía o desalineamiento de la mirada. Hablar con él desorientaba mucho a los que no estaban advertidos, pero si te esforzabas por centrarte en su ojo izquierdo, te encontrabas invariablemente con una inteligencia cálida: el ojo de un hombre interesado en todo lo que pudieras decirle.

Sartre y Beauvoir estaban muy interesados en aquel momento porque la tercera persona que ocupaba la mesa tenía noticias para ellos. Era el amable antiguo amigo del colegio de Sartre, Raymond Aron, compañero licenciado de la École Normale Supérieure. Como los otros dos, Aron estaba en París pasando las vacaciones escolares de invierno. Pero mientras Sartre y Beauvoir enseñaban en las provincias francesas (Sartre en Le Havre, Beauvoir en Ruan) Aron había estado estudiando en Berlín. Entonces hablaba a sus amigos de una filosofía que había descubierto allí con el sinuoso nombre de fenomenología... una palabra larga, pero elegantemente equilibrada que, en cualquier idioma, puede constituir un verso de un trímetro yámbico por sí sola.

Aron seguramente les dijo algo como esto: los filósofos tradicionales a menudo empezaban con axiomas o teorías abstractos, pero los fenomenólogos alemanes iban directamente a por la vida tal y como la experimentaban, momento a momento. Dejaban a un lado la mayor parte de lo que había constituido la filosofía desde Platón: rompecabezas absurdos sobre si las cosas son reales o cómo podemos saber algo de ellas. Por el contrario, señalaban que cualquier filósofo que hiciera esas preguntas ya estaba arrojado a un mundo lleno de cosas... o al menos, lleno de apariencias de cosas, o «fenómenos» (de la palabra griega phenomena , que significa «cosas que aparecen»). Así que, ¿por qué no concentrarse en el encuentro con los fenómenos e ignorar el resto? Los antiguos interrogantes no debían seguir planteándose siempre, sino que podían quedar entre paréntesis, por decirlo así, de modo que los filósofos pudieran enfrentarse con asuntos mucho más terrenales.

El pensador más importante de la fenomenología, Edmund Husserl, proporcionó el grito de guerra: «¡A las propias cosas!». Significaba: no pierdas tiempo preguntándote si las cosas son reales o no. Simplemente, mira esto que se presenta ante ti, sea lo que sea, y descríbelo con la mayor precisión que puedas. Otro fenomenólogo, Martin Heidegger, añadía un giro distinto. Los filósofos, a lo largo de la historia, han perdido el tiempo con asuntos secundarios, decía, mientras olvidaban hacer la pregunta que más importa, la cuestión del ser. ¿Qué es ser, por ejemplo? ¿Qué significa decir que uno mismo es ? Hasta que no te preguntes eso, mantenía, nunca llegarás a ninguna parte. Una vez más, recomendaba el método fenomenológico: deja a un lado el embrollo intelectual, presta atención a las cosas y deja que se revelen por sí mismas ante ti.

—Ya ves, mon petit camarade —le dijo Aron a Sartre; «mi pequeño camarada» era su apodo para él desde que ambos eran escolares—, si eres fenomenólogo, puedes hablar de este cóctel y hacer filosofía sobre él.

Beauvoir dice que Sartre se puso pálido al oír esto, pero lo está dramatizando, presentándolo de tal modo que parece que no hubieran oído hablar nunca de la fenomenología. En realidad sí que habían intentado leer un poco a Heidegger. Una traducción de su conferencia «¿Qué es la metafísica?» había aparecido en el mismo número del periódico Bifur que un ensayo temprano de Sartre en 1931. Pero, escribía ella, «como no entendimos ni una palabra, no vimos realmente su interés». Entonces sí que le veían el interés: era una forma de hacer filosofía que la reconectaba con la experiencia normal, vivida.

Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir, c.1945 ( Bridgeman Images/Age Fotostock )

Estaban más que dispuestos para ese nuevo comienzo. En el colegio y en la universidad, Sartre, Beauvoir y Aron habían pasado por el austero plan de estudios de la filosofía francesa, dominada por cuestiones de conocimiento e interminables reinterpretaciones de las obras de Immanuel Kant. Las cuestiones epistemológicas se abrían una hacia la otra como los giros de un caleidoscopio que diera vueltas, volviendo siempre al mismo punto: creo que sé algo, pero ¿cómo puedo saber que sé lo que sé? Era todo muy difícil, pero fútil, y los tres estudiantes (aunque sacaban notas excelentes en los exámenes) se sentían insatisfechos, Sartre el que más. Tras licenciarse insinuó que estaba incubando una nueva «filosofía destructiva», pero se mostró poco definido acerca de la forma que tomaría, por la sencilla razón de que él mismo no lo tenía claro. Apenas la había desarrollado, aparte de un espíritu general de rebelión. Ahora, parecía que otras personas la tenían antes que él. Si Sartre se puso blanco ante las noticias de Aron sobre la fenomenología, probablemente fue por resentimiento, tanto como por emoción.

En cualquier caso nunca se olvidó de ese momento, y lo comentó en una entrevista, cuarenta años después. «Le aseguro que aquello me dejó anonadado.»

Then felt I like some watcher of the skies,

When a new planet swims into his ken;

Or like stout Cortez when with eagle eyes

He star’d at the Pacific —and all his men

Look’d at each other with a wild surmise—

Silent, upon a peak in Darien

Sartre no tenía ojos de águila y no se le daba bien quedarse en silencio, pero ciertamente, estaba lleno de incertidumbres. Aron, viendo su entusiasmo, sugirió que viajase a Berlín al otoño siguiente para estudiar en el instituto francés que había allí, igual que había hecho él. Sartre podía estudiar el idioma alemán, leer las obras de los fenomenólogos en su idioma original y absorber su energía filosófica allí mismo.

Los nazis acababan de llegar al poder, y 1933 no era precisamente el año más indicado para trasladarse a Alemania. Pero era un buen momento para que Sartre cambiase la dirección de su vida. Estaba aburrido de enseñar, aburrido de lo que había aprendido en la universidad, y decepcionado por no haberse transformado todavía en el autor de genio que esperaba llegar a ser desde la niñez. Para escribir lo que quería (novelas, ensayos, todo) sabía que primero debía vivir aventuras. Había fantaseado con trabajar con estibadores en Constantinopla, meditar con los monjes del monte Atos, merodear con los parias en la India y enfrentarse a las tempestades con los pescadores de la costa de Terranova. Por el momento, no enseñar a niños en Le Havre ya era una aventura suficiente.