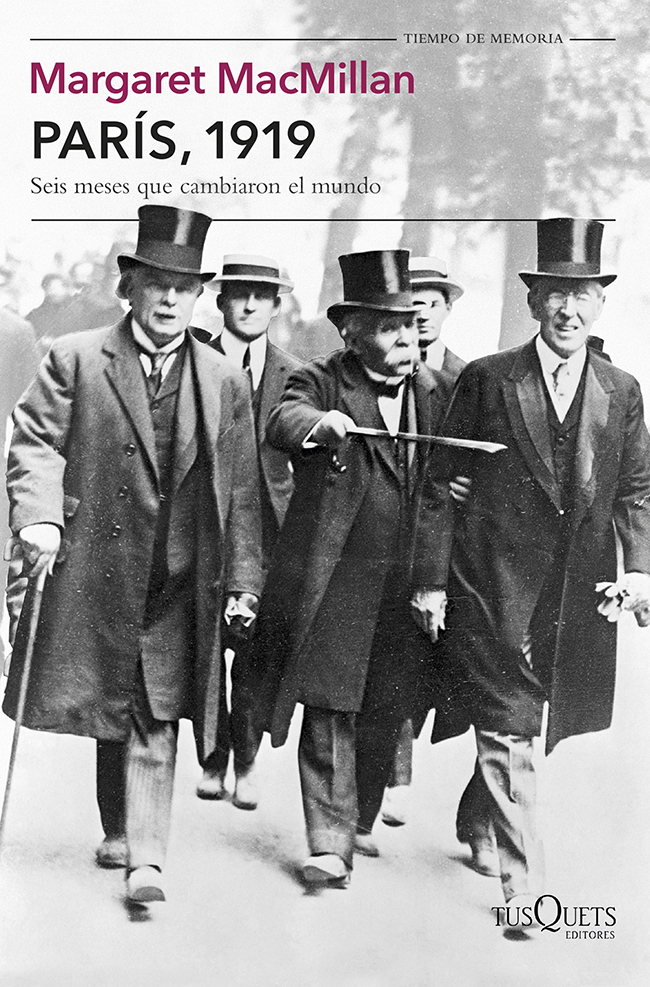

Entre enero y julio de 1919, tras el final de la primera guerra mundial, dirigentes del mundo entero llegaron a París para organizar una paz duradera. En esa Conferencia de Paz, los «tres grandes» –el presidente estadounidense Woodrow Wilson, más los primeros ministros de Inglaterra y Francia, David Lloyd George y Georges Clemenceause enfrentaban a una tarea gigantesca: poner en pie una Europa en ruinas, obtener de Alemania unas gravosas reparaciones de guerra, detener el avance de la reciente Revolución rusa y gestionar el inestable equilibrio de poderes tras la desaparición de los viejos imperios.

No menos fascinantes son los «secundarios» de esta obra: personajes como Lawrence de Arabia, Winston Churchill o Ho Chi Minh, que años después desempeñaron un papel decisivo en la historia del siglo XX .

AGRADECIMIENTOS

El presente libro lleva mi nombre en la portada, pero no existiría sin las numerosas personas que me alentaron a tratar un tema de semejante envergadura, me animaron a seguir en los momentos de desaliento y tuvieron paciencia y me escucharon cuando lo único que yo quería era hablar de la Sociedad de Naciones. Debo señalar a algunas en particular para expresarles especialmente mi agradecimiento. Sandra Hargreaves, Avi Shlaim, Peter Snow y Lord Weidenfeld me ayudaron a convertir una idea en un proyecto serio. Considero que fue una gran suerte para mí que acabara editando el libro John Murray. Grant McIntyre y Matthew Taylor llevaron a cabo una valiosa y meticulosa edición. Contraje una inconmensurable deuda intelectual con mi colega y amigo Bob Bothwell, que en el transcurso de los años me ayudó a aclarar mis ideas no sólo sobre la Conferencia de Paz, sino también sobre escribir historia. Orde Morton; Thomas Barcsay; David, Catharina, Thomas, Alex, Megan y Ann MacMillan; Peter Snow; Daniel Snow y Barbara Eastman leyeron partes del libro y me dieron consejos imprescindibles. Mis padres, Eluned y Robert, leyeron toda la obra, a menudo varias veces, sin quejarse. Tuve dos notables colaboradores en su preparación: Rebecca Snow, que obtuvo las ilustraciones, y John Ondrovcik, que comprobó el texto y recopiló la bibliografía. Bob Manson, Al Wargo y Errol Aspevig me ayudaron en distintas etapas de la preparación.

Por permitirme citar material de sus colecciones o de su propiedad intelectual estoy agradecida a las siguientes personas y entidades: los Archivos Nacionales de Escocia por los Lothian Papers (GD40/17); Nigel Nicolson por Harold Nicolson, Peacemaking, 1919, Methuen, Londres, 1964; el Director del Archivo de la Cámara de los Lores, en representación del Beaverbrook Foundation Trust, por los Lloyd George Papers; Princeton University Press por Arthur S. Link, The Deliberations of the Council of Four, 2 volúmenes, Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey, 1992; y el patronato del Museo Británico por los Balfour Papers. Se ha hecho todo lo posible por localizar a los propietarios de los derechos, por lo que la autora agradecería que se le indicaran las posibles omisiones.

También estoy agradecida a mi patrón, la Universidad de Ryerson, por concederme tiempo y al St. Antony’s College de Oxford por un periodo maravilloso como profesora adjunta. Los Snow y los MacMillan de Londres y los Daniel-Shlaim de Oxford me ofrecieron hospitalidad y aliento sin límites. Si el libro no refleja todo esto, la culpa es mía.

NOTA SOBRE LOS TOPÓNIMOS

Muchos de los lugares que se mencionan en el libro tienen varios nombres; por ejemplo, L’viv (en la actual Ucrania) se llama también Leopol, Lemberg, Lwow, Lvov… Generalmente les he dado los nombres que se usan en la actualidad, pero donde existe un nombre conocido en nuestra lengua, por ejemplo Múnich, lo he utilizado. En el caso de determinadas polémicas en la Conferencia de Paz, he utilizado la forma que se usaba en 1919: Danzig (Gdansk), Fiume (Rijeka), Memel (Klaipeda), Shantung (Shandong), Teschen (Cieszyn o Tesín), Tsingtao (Qingdao).

Introducción

En 1919 París era la capital del mundo. La Conferencia de Paz era el asunto más importante del momento y sus participantes, las personas más poderosas del planeta. Se reunían día tras día. Discutían, debatían, se peleaban y volvían a reconciliarse. Hacían pactos. Redactaban tratados. Creaban nuevos países y nuevas organizaciones. Cenaban juntos y juntos iban al teatro. Durante seis meses, entre enero y junio, París fue a la vez el gobierno del mundo, su tribunal de apelación y su parlamento, el lugar donde se centraban sus temores y sus esperanzas. Oficialmente la Conferencia de Paz duró todavía más, hasta 1920, pero aquellos primeros seis meses son los que cuentan, pues en ellos se tomaron las decisiones clave y se encadenaron crucialmente los acontecimientos. El mundo nunca ha visto nada parecido ni volverá a verlo.

La conferencia se celebraba porque la orgullosa, confiada y rica Europa acababa de despedazarse a sí misma. Una guerra que había empezado en 1914 a causa de una disputa por el poder y la influencia en los Balcanes había arrastrado a todas las grandes potencias, desde la Rusia zarista en el este hasta Gran Bretaña en el oeste, y a la mayoría de las potencias menores. Sólo España, Suiza, los Países Bajos y las naciones escandinavas habían logrado mantenerse al margen del conflicto. Se había luchado en Asia, en África, en las islas del Pacífico y en Oriente Próximo, pero sobre todo en suelo europeo, a lo largo de la resquebrajada red de trincheras que se extendía desde Bélgica en el norte hasta los Alpes en el sur, a lo largo de las fronteras de Rusia con Alemania y su aliada Austria-Hungría, y por los mismos Balcanes. Habían llegado soldados de todo el mundo —australianos, canadienses, neozelandeses, hindúes, terranovenses— para luchar por el Imperio británico; vietnamitas, marroquíes, argelinos, senegaleses para combatir por Francia, y finalmente los estadounidenses, enfurecidos a más no poder por los ataques alemanes contra sus barcos.

Lejos de los grandes campos de batalla, Europa presentaba más o menos el aspecto de siempre. Las grandes ciudades seguían en su sitio, las líneas ferroviarias aún existían, los puertos todavía funcionaban. No fue como en la segunda guerra mundial, en la que hasta los edificios resultaron pulverizados. Las pérdidas fueron humanas. Millones de combatientes —pues aún no había llegado el momento de las grandes matanzas de civiles— murieron en aquellos cuatro años: 1.800.000 alemanes, 1.700.000 rusos, 1.384.000 franceses, 1.290.000 austrohúngaros, 743.000 británicos (y otros 192.000 del imperio) y así hasta el minúsculo Montenegro, con 3000 hombres. Hubo niños que se quedaron sin padre, mujeres que perdieron a su marido y muchachas que vieron cómo se esfumaba la oportunidad de casarse. Y Europa perdió a los que hubieran podido ser sus científicos, sus poetas, sus líderes y los hijos que tal vez hubieran tenido esos hombres. Pero la lista de bajas mortales no incluye a los que perdieron una pierna, un brazo o un ojo, ni a los hombres cuyos pulmones sufrieron los efectos de los gases asfixiantes o cuyos nervios nunca se recuperaron.