PRÓLOGO

LAS CENIZAS DE PASOLINI

Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere

con te e contro te; con te nel cuore,

in luce, contro te nelle buie viscere;

PIER PAOLO PASOLINI , Le ceneri di Gramsci (1954)

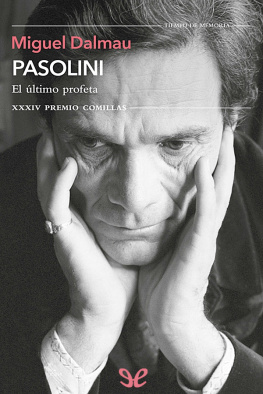

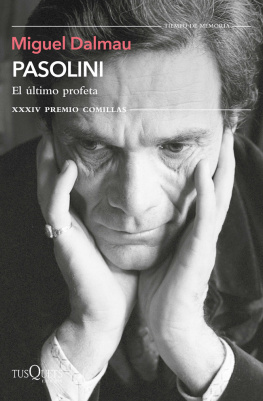

Dueño de una conciencia libre, heterodoxa y crítica, que navega entre mundos diversos, poeta de voz dialectal y culta, popular y académica, lápiz o cámara, escritor y director de cine, artista y filósofo inmerso en una gris realidad burguesa que le martiriza, Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922 - Ostia, 1975) es una de las personalidades más singulares y valientes —un atrevido iconoclasta— de la cultura italiana del siglo XX y, por extensión, del siglo europeo. Delgado, pelo moreno, gabardina clara, manos en los bolsillos, observa, atento, la cabeza ligeramente inclinada, la tumba de Gramsci: otro maldito. La fotografía es reveladora. Combatiente contra la arrogante burocracia del PCI, el más grande partido comunista de Europa occidental, aparece en la famosa instantánea del cementerio recogido, como si meditara, sereno. Combatiente, obvio, contra la arrogante Democracia Cristiana, todopoderosa fuerza política católica, contra Dios y la mafia, combatiente contra el Orden, sea cual sea su forma, sagaz polemista, articulista brillante, en este libro, El olor de la India, descubrimos el rostro de un hombre curioso, un viajero que camina por la sendas perdidas de un país infinito, un observador que camina por las sendas recobradas de un país mágico: un paseante consciente. «En la India la vida tiene los caracteres de la insoportabilidad: no se sabe cómo es posible resistir comiendo un puñado de arroz sucio, bebiendo un agua inmunda, bajo la amenaza constante del cólera, del tifus, de la viruela, hasta de la peste, durmiendo en el suelo o en viviendas atroces».

Pasolini, inmenso, inmensamente vivo, omnipresente (y discreto) en sus planos y sus versos, en la caricia de sus palabras, metáforas, y en las delicadas caricias tecnológicas de las cámaras que se olvidan de su ser mecánico en la proximidad de un cuerpo, en los vidriosos ojos de un viejo agonizante, en el amanecer bordado de miedo de una niña, de un joven. Pasolini, vagabundo por el tiempo sin tiempo de la India, por el cenagal de las emociones, por el inmóvil (en apariencia) discurrir de la existencia, los cadenciosos ríos y los hoteles con ventilador en el techo, siente el paisaje, el calor y la humedad como una revelación materialista, profunda y agria, de estar presente: «un enjambre de moscas». Ateo y espiritual, de una espiritualidad terrenal, humana, que le une a la tierra con lazos de esparto, como intuyó en El Evangelio según San Mateo (1964), el viajero italiano ve en la India, fogonazo de incienso, la reencarnación de una magia blanca y de una espiritualidad sin dioses o con dioses lejanos, animales convertidos en estatuas, coronas de flores y agua en vasijas rojas, naranjas, y santones de largas barbas blancas, la mirada perdida en el cielo, ignorados o venerados, según el aire del mar o de la montaña, que le subyuga hasta el delirio del temor, el candor y la belleza. Pese a las naturales incomodidades del entorno, Pasolini se siente humano en la India, percibe su sangre corriendo por venas inflamadas por el calor: siente que es parte de algo indefinible, imposible, inimaginable.

Esta obra, El olor de la India, apareció en Milán en 1962. Es posible que hoy, industrializada, globalizada, una parte del país, Pasolini afirmara cosas diferentes pero en su momento, pensó que el país estaba compuesto por «un enorme subproletariado agrícola, bloqueado desde hace años en sus instituciones por el dominio extranjero: ello ha logrado que dichas instituciones se conserven, y, al mismo tiempo, por culpa de una conservación tan forzada e innatural, degenerasen». Su certero análisis marxista de la realidad, heredero de su formación inicial y militancia política, no impide, antes al contrario, una cálida complicidad con las gentes, con los «miles de harapientos» que circulan por las calles, famélica muchedumbre errante que sigue la estela de los turistas hasta las inmediaciones de los hoteles. Humano hasta el desgaste de su condición —no ha cumplido cuarenta años y arrastra, a veces parecería un pesado fardo, una furiosa inteligencia crítica— el autor desliza sus impresiones por cuadernos de viajes, apuntes sueltos, dispersos, que conformarán después, sentado, en reposo, el fresco delirante de un país de apariencia sobrenatural, atravesado de arrozales, salpicado por ciudades «informes y hambrientas», calles sin asfalto, muchas, demasiadas, donde niños sin niñez recogen «estiércol de vaca», el sustento del hombre, mientras jóvenes musulmanes, con un libro bajo el brazo, fantasmagóricos, musitan palabras santas en voz baja, casi imperceptible.

Deslumbrado, «la India es un enfermo de miseria, vivir en ella es maravilloso porque carece casi totalmente de vulgaridad», nuestro ciudadano europeo, nuestro intelectual europeo, hastiado de la monotonía fabril de Italia de posguerra, partida entre dos culturas de ambición hegemónica, la comunista y la católica, dos pesadas maquinarias que oprimen su espíritu libre y a las que ha renunciado para instalarse en una ácida soledad, intuye, quizás en exceso, la diversidad como encantamiento, el ruido constante del paisaje urbano como una herejía de soledades. Escribir un libro de viajes requiere un convencimiento definitivo por parte del autor: una identificación. La India, observa Pasolini, es un variado mosaico de idas y venidas, un camino a ninguna parte o un camino de conexión con la tierra, el aire, el agua y el sol; un lugar para ser, en el primer año de la alocada década de los sesenta (1961), hombre, sentido y naturaleza a la vez. Fascinado, Pasolini encuentra en la India —es su primer viaje al país— el prodigioso encanto de las gentes, sus sonrisas de dulzura más que de alegría y la vital sensualidad de las pinturas y esculturas de Kajurao. Con una cercanía poco común, el director de obras como Teorema (1968) o El Decamerón (1971) siente emociones desconocidas, casi enigmáticas, al acercarse a una cultura antigua y distante que, sin embargo, percibe afín, pese a la lejanía, a su sentido, casi moral, de la belleza. Un viaje inolvidable, ético y estético, de encuentros y comentarios, trenes y coches, de burgueses y proletarios, campesinos y mendigos, junto a Alberto Moravia, complementario dúo de perspectivas, al que se incorporaron después Elsa Morante y algunos otros amigos. De ese recorrido salió este El olor de la India y Una idea de la India de su compañero de ruta, el romano, mundano y existencial al tiempo, Alberto Pincherie, llamado Moravia.

Crónica de un amor, de una pasión violenta, a modo de enamoramiento, estas páginas son más que una invitación a un territorio, más que una inmersión en la religiosidad del universo hindú, más que el descubrimiento de un espacio imaginario donde realidad y ficción, por extraño que parezca, surgen, de repente, al doblar una esquina o en el quicio de cualquier oscuro barracón, lavando ropa en la orilla de un riachuelo o en un éxtasis. Este texto, además, permite un acercamiento a la figura de su autor —retrato con sombras en Benarés, noches de sueño en Bombay—, una proximidad sublime que se hace evidente en las descripciones, teñidas por los sentidos del poeta. «El mar está plácido, no da señales de su presencia. A lo largo del parapeto que lo contiene hay coches aparcados, y, cerca de estos, esos seres fabulosos, sin raíces, sin sentido, llenos de significados dudosos e inquietantes, dotados de una fascinación poderosa, que son los primeros indios de una experiencia que quiere ser exclusiva, como la mía».

La literatura de viajes, por llamarla de alguna manera rápida, está plagada de obras interesantes que aproximan al lector a parajes ignotos, deslumbrantes. Esta narración, El olor de la India, al tiempo, es una llave maestra que abre el cajón donde se guardan todos los libros de Pasolini (artículos, poemas y novelas) y sus películas. Una obra llena de verdad y sentido; ardiente, sensual, política y social. Dramáticamente humana.