El proceso de morir nos afecta a todos por igual; sufrimos con la muerte de las personas cercanas y nos angustia la perspectiva de la extinción propia, ¿pero comprendemos el hecho de morir?; ¿sabemos cómo encarar la recta final de la vida o qué hacer ante un diagnóstico terminal?; ¿conocemos qué necesidades tiene un adulto o un niño que se esta muriendo?; ¿sabemos cómo afrontar el sufrimiento y superar el duelo? En Morir es nada, Pepe Rodríguez aporta explicaciones y recursos para afrontar la última etapa vital, para asumirla con dignidad, en una sociedad que la teme y oculta, y aprender a vivirla —y a vivir— de otra manera.

El autor aborda este proceso natural como una vivencia que se nutre de la percepción que cada uno tiene de su propia existencia y nos anima a vivir con plenitud y con plena conciencia de nuestro lugar en el mundo, desvelando, además, las claves sobre el hecho de morir visto desde la biología, psicología, sociología, medicina y el derecho. Morir es nada es un ensayo que ofrece guía, respuestas y soluciones para abordar lo fundamental en torno a la muerte: envejecer, atención y relación con enfermos terminales, derechos del paciente, afrontamiento de la muerte, duelo, niños y muerte, trato con funerarias, experiencias cercanas a la muerte, nuevas terapias génicas, etc.

Pepe Rodríguez

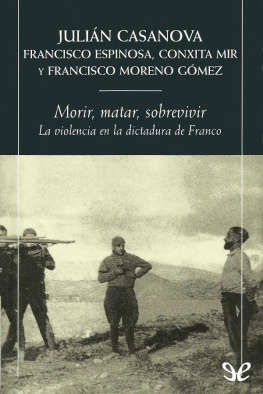

Morir es nada

Cómo enfrentarse a la muerte y vivir con plenitud

ePub r1.0

smonarde29.07.13

Título original: Morir es nada

Pepe Rodríguez, 2002

Retoque de portada: smonarde

Editor digital: smonarde

ePub base r1.0

PEPE RODRÍGUEZ (Tortosa, Tarragona, 1953). Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona y licenciado en Ciencias de la Información, Pepe Rodríguez es también Director del EMAAPS (Equipo Multidisciplinar para el Asesoramiento y Asistencia en Problemas Sectarios) desde su constitución en 1991 y especialista en técnicas de persuasión coercitiva y problemática sectaria (desde 1974), campo en el que, desde 1979, asesora a diferentes Administraciones y afectados.

Autor de 28 libros.

Notas

Introducción. Apuntes, recuerdos y reflexiones

Yo moriré. Y tú, que ahora estás leyendo estas líneas, también.

Nadie escapa a la muerte, ni aunque pase su existencia evitando pensar en ella, La muerte es el único destino cierto que nos aguarda al nacer, todo lo demás, todo lo que somos capaces de hacer, obtener, disfrutar o sufrir es mera anécdota que rellena el espacio y tiempo que transcurre entre el alfa y omega de eso que llamamos «una vida». Cuando se nace, ya se tiene edad suficiente para morir. Nada es tan democrático como la muerte.

Mentiría si dijese que la muerte no me preocupa —las páginas de este libro no son sino el reflejo de mi disposición e interés para reflexionar sobre ella—, pero también es cierto que, aunque no me guste en absoluto la perspectiva que abre delante de mí, la tengo tan asumida que no me inquieta. Somos colegas, habita y prospera dentro de mis genes y células desde que comencé a respirar y ambos hemos vivido exactamente lo mismo, aunque no con la misma intención: mientras el «yo» que aspira a vivir construía presente y futuro, el «yo» que aspira a morir se ha limitado a cobrar el peaje biológico que debemos pagar para poder transitar por este conglomerado de experiencias irrepetibles que conforman la aventura de vivir.

Al igual que le sucede a muchos adolescentes, yo creía a esa edad que iba a morir muy joven, una sensación que todavía recuerdo hoy, aunque muy difusa, pero que entonces, a pesar de que aparentemente no me angustiaba, sí forzó que comenzase a vivir a un ritmo demasiado rápido para una edad tan temprana. Nada grave, al menos en mi caso, salvo cometer algunas tonterías antes de hora.

Tal como le sucede a la mayoría de la gente del primer mundo, también a mí se me presentó el riesgo en momentos de ocio —algo que debería hacemos meditar sobre 10 absurdos que somos los humanos al ponernos en peligro por mero placer—, estando a punto de dejarme la piel varias veces —al quedar atrapado entre unas rocas submarinas mientras pescaba buceando en apnea; al desprenderse parte de la cornisa de un acantilado y quedar colgado en una frágil pared rocosa; o en el decurso de algunos juegos con riesgo que eran normales en los días de mi adolescencia—; sin duda tuve mucha suerte en muchas ocasiones. La muerte esperada no parecía tener prisa por presentarse.

En noviembre de 1973, con 20 años escasos, tuve la inmensa fortuna de sobrevivir a un accidente de tráfico que debió haber sido mortal. No sufrí ni un arañazo, pero viví una experiencia tan impactante que alteró radicalmente mi percepción del vivir y del morir. El incidente fue un caso de lo que hoy se conoce como «Experiencia Cercana a la Muerte» (ECM), con sus episodios de revisión del proceso vital, sensación de placer infinito, visión del túnel, llegada hasta el mismísimo confín de la muerte, etc.

Hoy casi todo el mundo ha leído o escuchado historias de ECM, pero en esos días eran un hecho desconocido para la inmensa mayoría de la humanidad, puesto que quienes habían pasado por alguna la ocultaban o reservaban el secreto para sus parientes más cercanos. Los médicos a los que algún paciente había relatado una historia de ECM la ignoraban y despreciaban absolutamente achacándola a la imaginación del sujeto. Este tipo de casos sólo comenzaron a ser conocidos y debatidos años después, en parte debido al interés popular y suspicacias científicas levantados por el best-seller que Raymond Moody publicó en Estados Unidos, en 1975, bajo el título de Life after life (Vida después de la vida).

A finales de la década de los años setenta me enteré de que muchas otras personas, en distintos países y diferentes circunstancias, habían pasado por experiencias parecidas a la mía. No me sorprendió lo más mínimo tal abundancia de casos, pero sí me dejó perplejo la importancia que se les concedía y la explicación, más religiosa que científica, que se les adjudicaba.

La ECM que tuve el privilegio de disfrutar —y que se relata con detalle y analiza en el capítulo 14— fue muy importante en mi vida, sin duda, pero al día siguiente del accidente, mientras hacía mi vida normal, lo único que me parecía extraordinario era que mi cuerpo hubiese superado sin el menor daño una serie de impactos —mi automóvil derrapó yendo a 140 kilómetros por hora y se precipitó por un terraplén— que debieron ser mortales; la ECM, en cambio, la sentí como algo lógico en esas circunstancias, como una percepción tan personal y subjetiva que no podía tener valor ninguno salvo para mí mismo, por eso me limité a comentar vagamente lo sucedido con un par de amigos, fijé las sensaciones vividas escribiendo una especie de síntesis poética y, a pesar de mi gran curiosidad Innata, ni se me ocurrió intentar saber más sobre ella. ¿Le buscamos explicaciones al amor? ¿Indagamos sobre el mecanismo de la amistad? Seguramente no, ya que nos limitamos a vivir esos sentimientos, a disfrutarlos en los momentos en que emergen y nos inundan para, después, aprender de ellos y madurar con y desde ellos. Algo parecido representó la ECM para mí, por eso no comprendía tanto alboroto en torno a algo tan íntimo y