Un lazo espiritual une, como verá el lector, todos los trabajos de este volumen. La coherencia estriba en una curiosidad por lo que constituye el ambiente español —paisajes, letras, arte, hombres, ciudades, interiores y en una preocupación por un porvenir de bienestar y de justicia para España. «Trabajemos en las ciencias positivas para que no nos llamen bárbaros los extranjeros», escribía en 1768 Cadalso. «¿Dónde está España?», preguntaba angustiado Larra, en 1855, viajando por las campiñas secas y desiertas. «¡No dejéis penetrar el frio en vuestros pechos, encendidos ahora en amor y piedad para la madre España!», clamaba, en 1901, Joaquín Costa.

NUEVO PREFACIO

Debo escribir unas cuantas líneas para esta nueva tirada de nuestro libro Lecturas españolas. Con las Lecturas españolas inauguramos una serie de libros sobre la antigua literatura española; sobre la antigua, con algo de la moderna. Después de Lecturas, y como complemento de este libro, hemos publicado Clásicos y modernos, Los valores literarios y Al margen de los clásicos, especie este último de manual de literatura española. No están de más estos datos dirigiéndonos, como ahora principalmente nos dirigimos, a un extenso público no español. Tengan en cuenta esta consideración los lectores españoles. En las Lecturas, al igual que en los otros libros, lo que domina es un deseo personal de ver lo que en realidad hay en la vieja valoración de las letras españolas. Nuestro deseo sería que cada cual, que cada crítico, que cada publicista, en vez de atenerse a un patrón marcado y sancionado, fuese por sí mismo a comprobar si lo que en las cátedras y en los libros académicos se dice que hay en tal autor, en tal obra, existe realmente, o no existe. Así se podría formar una corriente viva de apreciación, y la literatura del pasado, los clásicos, serían una cosa de actualidad y no una cosa muerta y sin alma.

Pero en España esta revisión de valores ofrece muchas dificultades; nosotros mismos, dentro de nuestra modesta esfera, hemos experimentado la inutilidad hacia toda tentativa de ver la literatura clásica como un valor dinámico, no estático. En España se quiere, se pretende, que los juicios formulados en las cátedras y en las publicaciones oficiales sobre los grandes autores sean definitivos, absolutos, inconmovibles. Hay un tipo sancionado de Cervantes, otro de Quevedo, otro de Góngora, etc. Esos tipos han sido formados hace tiempo y solo detalles de erudición y de investigación estimables han sido luego agregados a tales conceptos definitivos. Pero esos juicios no pueden ser modificados; un escritor, un crítico no podrá añadir ni quitar nada de las ideas que se tienen de Cervantes, de Quevedo, de Góngora. De atreverse un crítico a juzgar por cuenta propia, se producirá el escándalo, y los santos varones de la erudición y de la investigación se llenarán de horror…

¿Qué es un autor clásico? Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja tiene su explicación: Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico, si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan: evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición: Un autor clásico es un autor que siempre se está formando. No han escrito las obras clásicas sus autores; las va escribiendo la posteridad. No ha escrito Cervantes el Quijote, ni Garcilaso las Églogas, ni Quevedo los Sueños. El Quijote, las Églogas, los Sueños los han ido escribiendo los diversos hombres que, a lo largo del tiempo, han ido viendo reflejada en esas obras su sensibilidad. Cuanto más se presta al cambio, tanto más vital es la obra clásica. El Quijote es la más vital de nuestras obras. ¿Cómo ha sido visto el Quijote en el siglo XVII, recién salido de las prensas, y cómo ha sido visto luego, en el siglo XVIII, por los ingleses, después más tarde, en la XIX centuria, por los románticos alemanes, y ahora, finalmente, cómo lo sentimos nosotros?

No estimemos, queridos lectores, los valores literarios como algo inmóvil, incambiable. Todo lo que no cambia está muerto. Queramos que nuestro pasado clásico sea una cosa viva, palpitante, vibrante. Veamos en los grandes autores el reflejo de nuestra sensibilidad actual. Otras generaciones vendrán luego que vean otra cosa. Pero… todo esto no es cuestión de querer o no querer. Todo esto, ¡oh eruditos hoscos y regañones!, responde a una ley inflexible. Se siente con la sensibilidad que se tiene. Y ahora hay ya una porción de españoles que juzgan de los valores clásicos tal como nosotros acabamos de exponer.

AZORÍN

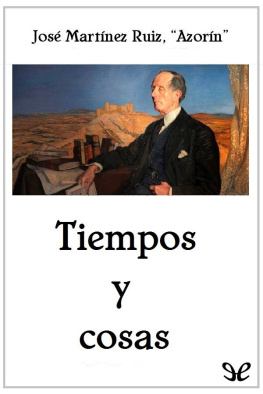

JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ, conocido como AZORÍN, (Monovar, Alicante, 1873 - Madrid. 1967). Prosista español. Estudió el bachillerato en los Escolapios de Yecla y Derecho en las universidades de Granada y Madrid. En esta ciudad se dedicó al periodismo de tono combativo y polémico. Alternó la literatura con la política. Fue cinco veces diputado, entre 1907 y 1919, y dos subsecretario de Instrucción Pública. Miembro de la Real Academia Española de la Lengua (1924). Cultivó la prosa exclusivamente. Autor de numerosos ensayos, artículos, cuentos, novelas y obras de teatro. Su temática era reducida. Fino observador de la realidad española, del paso del tiempo, de las cosas pequeñas y minuciosas. Sus temas favoritos eran los escritores clásicos españoles y extranjeros y el paisaje castellano. La prosa azorina se caracteriza por ser sobria, precisa, emotiva y de frase breve.

En 1902 publica su primera novela, La voluntad, primera parte de una trilogía que se completa con Antonio Azorín (1903) y Las confesiones de un pequeño filósofo, publicada en 1904, año en el que adopta el seudónimo «Azorín». La mayor parte de sus libros son recopilaciones de artículos aparecidos en prensa: Los pueblos (1905), La ruta de Don Quijote (1905), Castilla (1912), Lecturas españolas (1912), Con Cervantes (1945)… Escribió varias novelas líricas basadas en mitos, como Don Juan (1922), y otras de corte experimental, como Félix Vargas (1928). En género dramático destaca La fuerza del amor (1901).

JUAN LUIS VIVES

—Mas ¿qué hace nuestro Vives?

Estos son unos estudiantes que se hallan comiendo en una casa de estudios: en el centro de la mesa hay una cazuela de guisado con un braserico debajo para que no se enfríe; cada comensal tiene ante sí un vaso transparente, un cuchillo y un tenedor; el maestro, o sea, el amo de la masa, los preside a todos y les hace advertencias de cuando en cuando, tales como que no se escarben los dientes, o que no se apoyen en el codo, o que no remuevan los sombreros, para que no caigan en el plato cabellos de sus guedejas largas y juveniles.

—Mas ¿qué hace nuestro Vives? —pregunta el dueño de la casa de estudios, en los propios Diálogos trazados por el filósofo.

Y lo pregunta a un estudiante recién llegado de Brujas. Este escolar, desamparado, horro de toda blanca, ha pedido que le dejen comer aquí en esta casa: sus compañeros han accedido gustosos; y ahora él, en pago de tal obsequio, les va contando las novedades que acontecen en la ciudad lejana. El maestro tiene curiosidad por conocer nuevas de Vives; ya le ha preguntado por él con insistencia, y el forastero contesta:

—Dicen que lucha, pero no a fuer de buen luchador. El maestro se asombra un poco.

—¿Cómo así?

Y el estudiante explica sus palabras.

—Porque siempre lucha, pero con poco valor.

—¿Con quién? —torna a preguntar el maestro.

—Con su mal de gota —replica el mozuelo.

Cuando estas palabras escribía el amado filósofo estaba ya un poco viejo: se sentía enfermo y débil de intelecto; pesaba sobre su cerebro, por la intensísima labor realizada en su vida, ese formidable peso de «diez torres» de que años antes le hablaba a su amigo Erasmo. Era en 1539: al año siguiente moría en Brujas, en esta pequeña ciudad bulliciosa, llena de mercaderes españoles, por cuyas calles, él, para distraerse —según propia confesión—, solía pasear canturreando en voz baja…

Página siguiente